神仏霊場巡拝の道−楽土の道・京都・御朱印めぐり

神仏霊場巡拝の道−楽土の道・京都・御朱印めぐり

前書

神仏霊場巡拝の道は、神宮と150の霊場を巡拝する大型巡礼コースです。宗教学者の山折哲雄(やまおり てつお)氏の提唱によりスタートした事業と言われています。平成20年(西暦2008年)に神仏霊場会が設立され、神仏混淆、神仏和合の精神が謳われています。同年09月08日に伊勢神宮にて発足奉告式典が行われました。

やはり京都の札所が一番多く、神仏霊場巡拝の道の佳境となるコースです。「楽土」とは、仏教で言う「極楽浄土」を意味していると思われ、世界文化遺産【古都京都の文化財】の構成資産が多く含まれています。

楽土の道・京都

楽土の道・京都

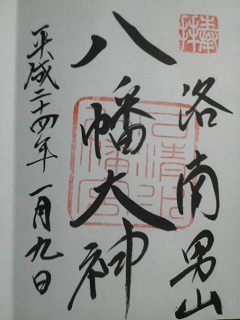

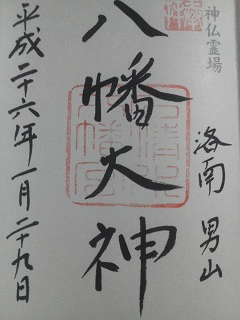

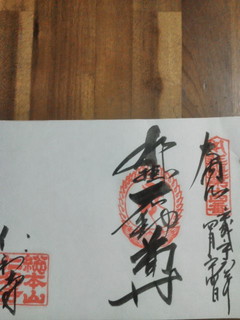

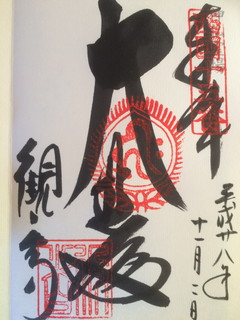

1.石清水八幡宮

石清水八幡宮は、京都府八幡市八幡高坊30にある神社です。主祭神は八幡大神(はちまんおおかみ/第15代応神天皇と同一とされています)。

京都の鬼門(北東)にある延暦寺と対峙して京都の裏鬼門(南西)を守護する神社です。平成24年(西暦2012年)に国の史跡【石清水八幡宮境内】に指定されました。

国宝

【上院社殿】

平成24年01月09日

二十二社

【石清水八幡宮】

平成24年01月09日

八幡宮めぐり

【石清水八幡宮】

平成26年01月29日

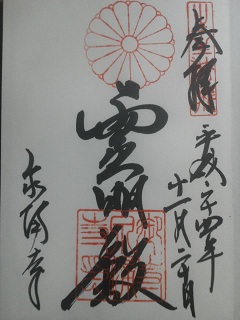

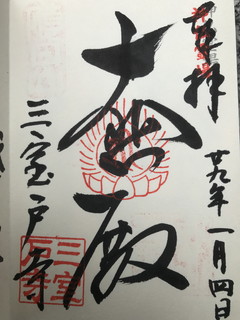

神仏霊場81番札所

【石清水八幡宮】

平成26年01月29日

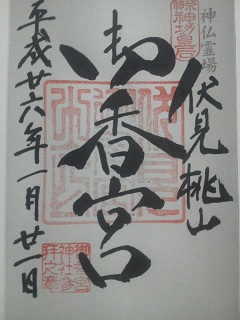

2.御香宮神社

御香宮神社は、京都市伏見区御香宮門前町にある神社です。主祭神は神功皇后。

御香宮神社は、社伝によると、平安時代、境内から香りの良い水が湧き出し、その水を飲むと病気が治るという奇跡が起こりました。清和天皇(第56代陛下)がこの奇瑞を聞き「御香宮」の名を賜ったと伝えられています。

平成26年01月21日

昭和の名水百選

【伏見の御香水】

令和元年05月13日

神仏霊場82番札所

【御香宮神社】

平成26年01月21日

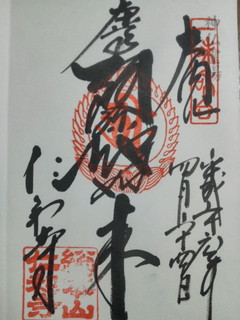

3.城南宮

城南宮は、京都市伏見区中島鳥羽離宮町7にある神社です。主祭神は息長帯日売命(神功皇后)、八千歳神(大国主神)、国常立尊。

城南宮は、昭和52年(西暦1977年)に本殿が焼失しており、昭和53年(西暦1978年)に再建されました。

【城南宮】

鳥居

平成28年09月15日

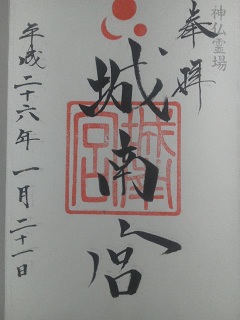

神仏霊場83番札所

【城南宮】

平成26年01月21日

京都五社

【朱雀】

平成28年09月15日

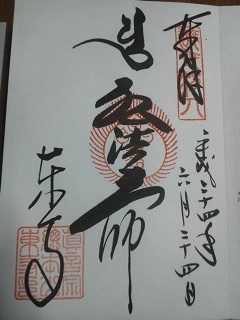

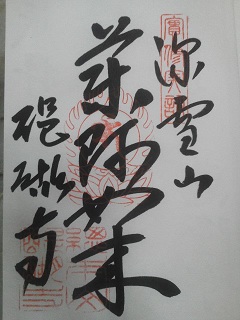

真言宗十八本山9番札所

【教王護国寺】

平成24年06月24日

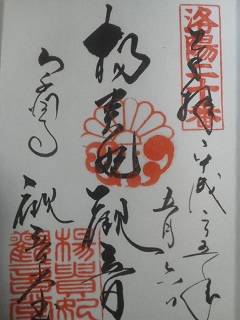

洛陽三十三所観音霊場23番札所

【教王護国寺】

平成25年07月02日

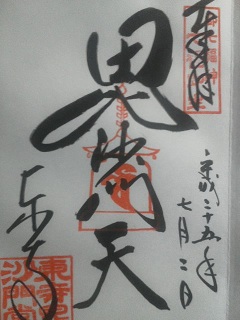

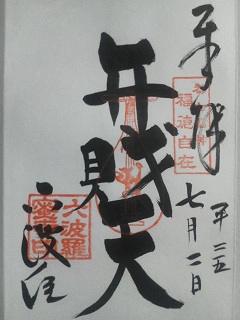

都七福神

【毘沙門天】

平成25年07月02日

京都十二薬師霊場2番札所

【金剛薬師】

平成25年07月02日

4.教王護国寺

教王護国寺は、京都市南区九条町1にある東寺真言宗の総本山寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

教王護国寺は延暦13年(西暦794年)の平安京遷都に際し、国家鎮護のために建てられた官寺です。弘仁14年(西暦823年)に嵯峨天皇から弘法大師・空海に下賜され、真言密教の根本道場となりました。通称・東寺です。

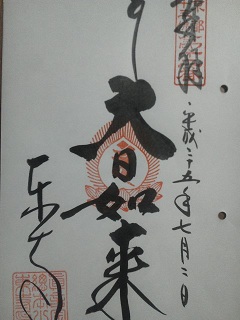

神仏霊場84番札所

【教王護国寺】

平成26年04月24日

四国別格二十霊場御礼参り

【教王護国寺】

平成26年04月24日

国宝

【教王護国寺・金堂】

平成28年11月02日

京都十三佛霊場12番札所

【金剛薬師】

平成28年11月02日

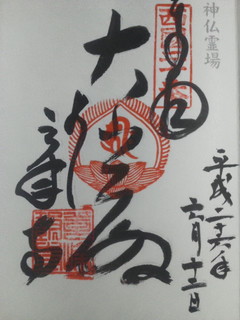

5.善峯寺

善峯寺は、京都市西京区大原野小塩町1372にある善峰観音宗の総本山寺院です。本尊は十一面千手観世音菩薩。

善峯寺は、後一条天皇(第68代陛下)から「善峯寺」の寺号を賜った名誉があります。境内には樹齢600年とされる「遊龍の松」が横に伸びています。

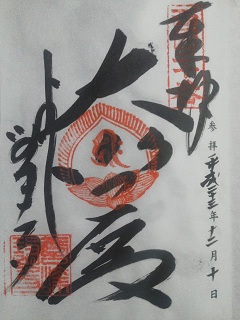

国の天然記念物

【遊龍の松】

平成23年12月10日

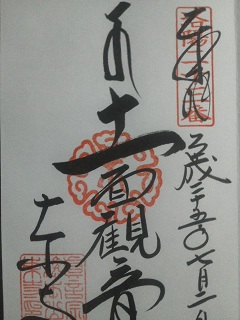

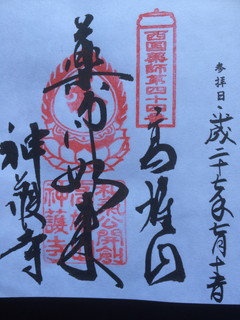

西国三十三所観音霊場20番札所

【善峯寺】

平成23年12月10日

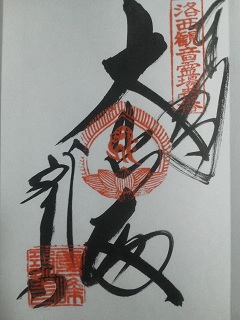

京都洛西観音霊場1番札所

【善峯寺】

平成25年06月02日

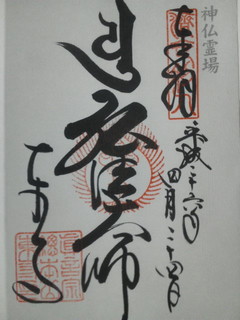

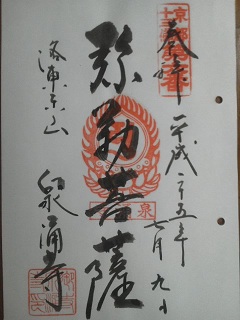

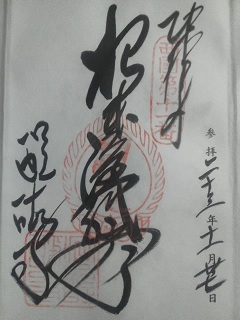

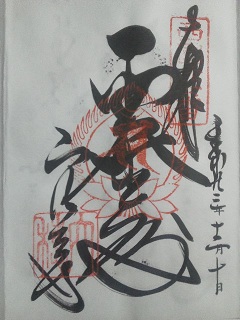

神仏霊場85番札所

【善峯寺】

平成26年06月12日

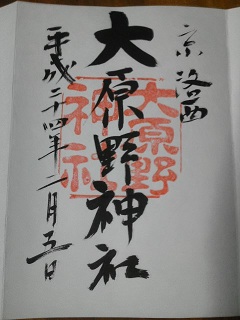

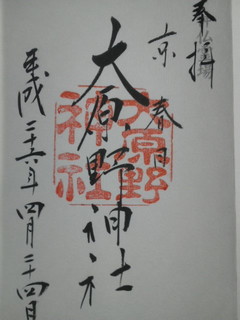

6.大原野神社

大原野神社は、京都市西京区大原野南春日町1152にある神社です。主祭神は春日神(かすがのかみ/四柱の神の総称)。

奈良の春日社から勧請を受けた最初の神社で、京春日(きょうかすが)の別称もあります。春日大社、吉田神社と並んで「藤原氏の氏神三社」の一つとされています。

【大原野神社】

一の鳥居

平成24年02月05日

二十二社

【大原野神社】

平成24年02月05日

【大原野神社】

三の鳥居

平成26年04月24日

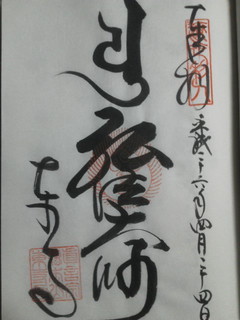

神仏霊場86番札所

【大原野神社】

平成26年04月24日

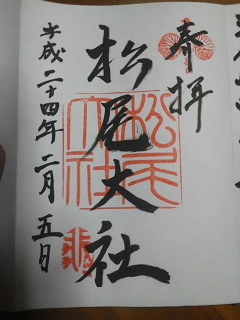

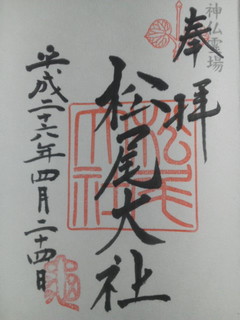

7.松尾大社

松尾大社は、京都市西京区嵐山宮町3にある神社です。主祭神は大山咋神(おおやまくいのかみ)と中津島姫命(なかつしまひめのみこと)。

松尾大社は、社伝によると、大宝元年(西暦701年)に文武天皇(第42代陛下)の勅願によって創建されたと伝わります。賀茂社と比肩されて「賀茂の厳神」「松尾の猛神」と並び称された大社です。「酒造の神」としても有名です。

二十二社

【松尾大社】

平成24年02月05日

春の風物詩

【山吹まつり】

平成26年04月24日

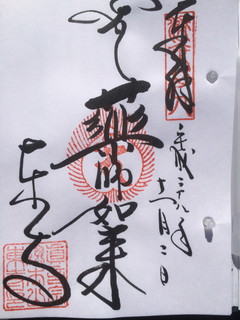

神仏霊場87番札所

【松尾大社】

平成26年04月24日

京都五社

【白虎】

平成28年09月08日

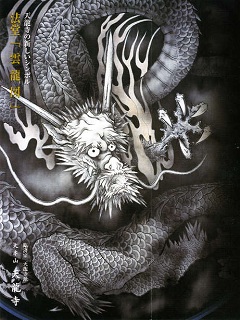

8.天龍寺

天龍寺は、京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68にある臨済宗天龍寺派の大本山寺院です。本尊は釈迦如来。

天龍寺は、室町幕府初代将軍・足利尊氏が、後醍醐天皇の菩提を弔うために、夢窓疎石(むそうそせき)を開山として創建しました。京都五山の第一位とされています。世界文化遺産【古都京都の文化財】の構成資産です。

現物は撮影禁止

パンフレットの写真

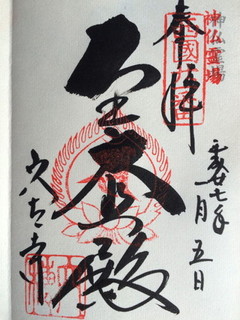

臨済宗十五本山

【天龍寺】

平成25年09月12日

平成27年07月15日

神仏霊場88番札所

【天龍寺】

平成27年07月15日

平成24年04月19日

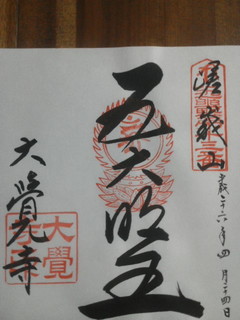

【大覚寺・本堂】

平成26年04月24日

平成26年04月24日

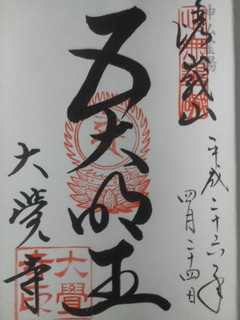

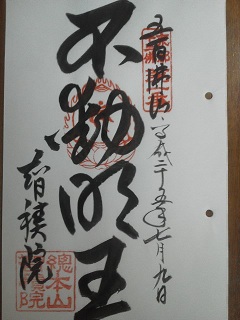

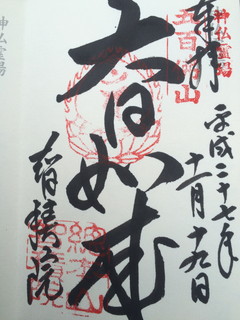

9.大覚寺

大覚寺は、京都市右京区嵯峨大沢町4にある真言宗大覚寺派の大本山寺院です。本尊は五大明王(不動明王、降三世明王、軍荼利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王)。

大覚寺は、平安時代初期、嵯峨天皇が離宮「嵯峨院」として建立したのが始まりです。いけばな発祥の地としても知られています。

真言宗十八本山5番札所

【大覚寺】

平成24年04月19日

近畿三十六不動尊霊場13番札所

【大覚寺】

平成26年04月24日

神仏霊場89番札所

【大覚寺】

平成26年04月24日

平成27年07月15日

平成27年07月15日

平成27年07月15日

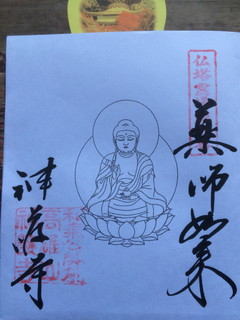

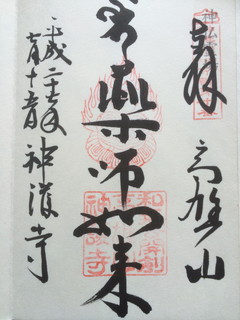

10.神護寺

神護寺は、京都市右京区梅ヶ畑高雄町5にある高野山真言宗の遺迹本山寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

神護寺は、元々は神願寺と高雄山寺という2つの寺院が合併して成立したと伝わります。弘法大師・空海が唐から帰国後、この寺で過ごし、真言密教の基礎を築いたことでも知られています。

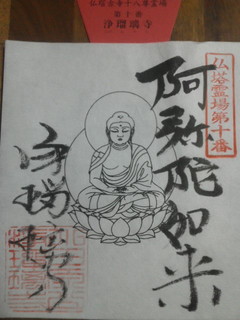

仏塔古寺十八尊霊場7番札所

【神護寺・多宝塔】

平成27年07月15日

神仏霊場90番札所

【神護寺】

平成27年07月15日

西国四十九薬師霊場44番札所

【神護寺】

平成27年07月15日

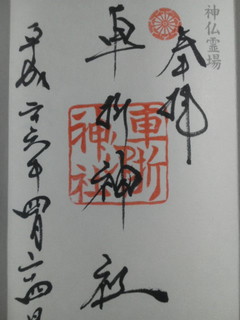

先人を祭る神社

【車折神社】

平成26年04月24日

11.車折神社

車折神社は、京都市右京区嵯峨朝日町23にある神社です。主祭神は清原頼業(きよはら の よりなり)公。

清原頼業は、平安時代後期から鎌倉時代初期にかけての貴族・儒学者です。朝廷の記録や儀式を司る「大外記」の職を長きにわたって務め、その知識と手腕は当代随一と称されました。

神仏霊場91番札所

【車折神社】

平成26年04月24日

世界文化遺産

【古都京都の文化財】

平成24年08月23日

平成26年04月24日

平成26年04月24日

12.仁和寺

仁和寺は、京都市右京区御室大内33にある真言宗御室派の総本山寺院です。本尊は阿弥陀如来。

仁和寺は、仁和02年(西暦886年)に光孝天皇(第58代陛下)の勅願により創建が始まり、宇多天皇が出家して住職を務めたことから、御室御所(おむろごしょ)とも呼ばれています。

真言宗十八本山6番札所

【仁和寺】

平成24年08月23日

京都十三佛霊場9番札所

【仁和寺】

平成26年04月24日

近畿三十六不動尊霊場14番札所

【仁和寺】

平成26年04月24日

神仏霊場92番札所

【仁和寺】

平成26年04月24日

13.鹿苑寺・金閣

鹿苑寺は、京都市北区金閣寺町1にある臨済宗相国寺派の相国寺山外塔頭寺院です。本尊は観世音菩薩。

鹿苑寺は、応永元年(西暦1394年)に室町幕府3代将軍・足利義満がこの別荘を譲り受け、自身の山荘・北山殿としました。通称・金閣寺で知られています。世界文化遺産【古都京都の文化財】の構成資産です。

臨済宗十五本山

【金閣寺】

平成25年02月23日

名もなき旅人の百選

【室町文化・金閣寺と銀閣寺】

令和04年02月08日

神仏霊場109番札所

【鹿苑寺】

平成27年01月15日

14.平野神社

平野神社は、京都市北区平野宮本町1にある神社です。主祭神は今木皇大神(いまきのすめおおかみ/源気新生、活力生成の神)。

平野神社は、創建の詳細は不明ではあるものの、平安京遷都以降間もない頃の創建とされています。桜の名所として知られているほか、境内には霊石「すえひろがね」と案内される磁石を引き付ける石があります。

【平野神社】

鳥居

平成24年02月05日

二十二社

【平野神社】

平成24年02月05日

延喜式神名帳

名神大社

平成26年07月24日

神仏霊場94番札所

【平野神社】

平成26年07月24日

15.北野天満宮

北野天満宮は、京都市上京区馬喰町にある神社です。主祭神は菅原道真公(学問の神)。

太宰府天満宮と並んで天神信仰の中心となる神社で、三大天満宮の一つとされています。毎月25日に縁日が開かれています。

夏の風物詩

大福梅の土用干し

平成26年07月24日

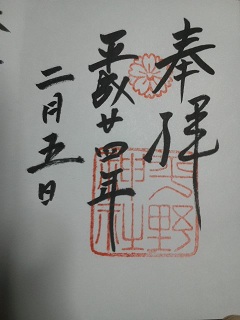

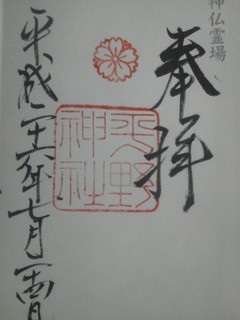

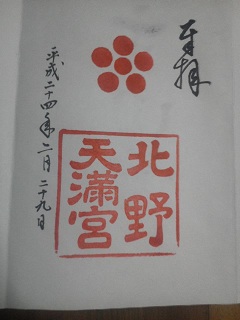

二十二社

【北野天満宮】

平成24年02月29日

三大天満宮

【北野天満宮】

平成24年02月29日

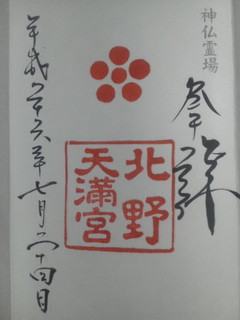

神仏霊場95番札所

【北野天満宮】

平成26年07月24日

平成26年07月24日

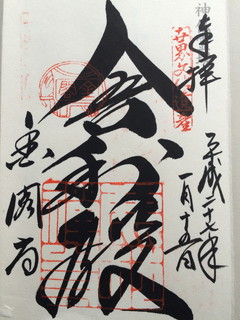

16.今宮神社

今宮神社は、京都市北区紫野今宮町21にある神社です。主祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)、事代主命(ことしろぬしのみこと)、奇稲田姫命(くしなだひめのみこと)。

今宮神社の東門前には、「一文字屋和輔(いちもんじやわすけ)」と、「かざりや」という二軒の老舗店舗があり、名物の「あぶり餅」を味わうことができます。一文字屋和輔は、長保02年(西暦1000年)創業、飲食店としては日本最古の老舗とされています。

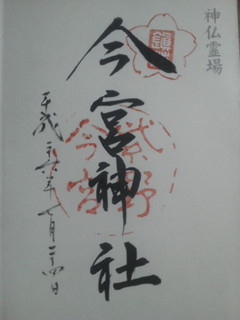

神仏霊場96番札所

【今宮神社】

平成26年07月24日

平成26年07月24日

17.宝鏡寺

宝鏡寺は、京都市上京区寺之内通堀川東入百々町547にある臨済宗系の単立寺院です。本尊は聖観世音菩薩。

宝鏡寺は、代々皇女が住職を務めてきた寺院で、そのため百々御所(どどのごしょ)とも呼ばれています。また人形寺(にんぎょうでら)とも呼ばれており、境内には人形塚があり、毎年人形供養が行われています。

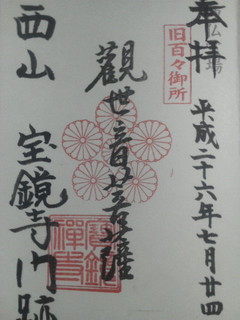

神仏霊場97番札所

【宝鏡寺】

平成26年07月24日

平成26年07月24日

18.大聖寺

大聖寺は、京都市上京区烏丸今出川上ル御所八幡町109にある臨済宗系の単立寺院です。本尊は釈迦如来。

大聖寺は、正親町天皇(第106代陛下)の皇女が入寺した際、陛下から尼寺第一位の綸旨を得て、御寺御所と称される尼門跡寺院となっています。

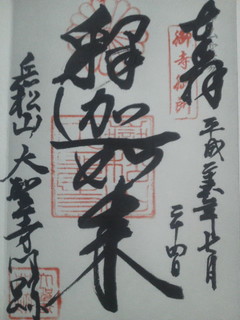

神仏霊場98番札所

【大聖寺】

平成26年07月24日

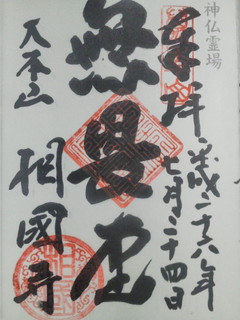

19.相国寺

相国寺は、京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町701にある臨済宗相国寺派の大本山寺院です。本尊は釈迦如来。

相国寺は、室町幕府第3代将軍・足利義満が、永徳02年(西暦1382年)に夢窓疎石を開山として創建しました。京都五山の第二位とされています。たびたび火災に遭い、現在の主要施設は、江戸時代に再建されたものです。

平成24年12月25日

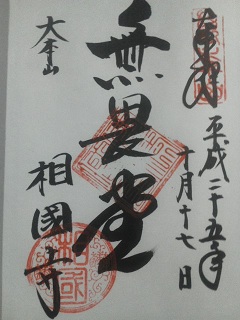

臨済宗十五本山

【相国寺】

平成25年10月17日

平成26年07月24日

神仏霊場99番札所

【相国寺】

平成26年07月24日

平成26年07月24日

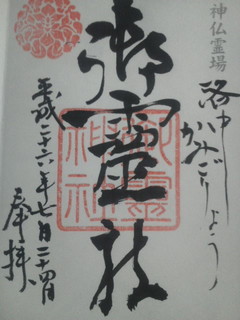

20.御霊神社

御霊神社は、京都市上京区上御霊前通烏丸東入上御霊竪町495にある神社です。主祭神は八所御霊。

御霊神社は、中京区に下御霊神社があるため、通称として上御霊神社(かみごりょうじんじゃ)と呼ばれています。こころしづめ御守が人気だとか。

神仏霊場100番札所

【御霊神社】

平成26年07月24日

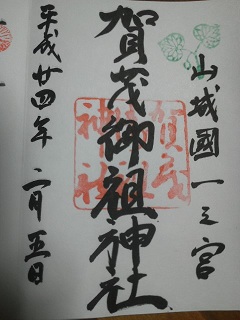

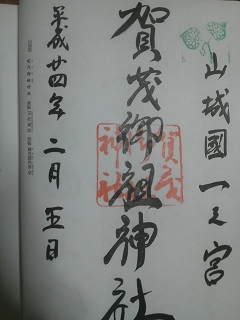

21.賀茂御祖神社

賀茂御祖神社は、京都市左京区下鴨泉川町59にある神社です。通称、下鴨神社です。主祭神は玉依姫命(たまよりひめのみこと/賀茂別雷命の母)と賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと/玉依姫命の父)。

賀茂御祖神社の境内にある糺の森(ただすのもり)は、賀茂川と高野川の合流地点に発達した原生林で国の史跡に指定されています。境内全域が世界文化遺産【古都京都の文化財】の構成資産の一つです。賀茂社両社で毎年05月15日に催す賀茂祭(葵祭)でも有名です。

国の重要文化財

【楼門】

平成24年02月05日

二十二社

【賀茂御祖神社】

平成24年02月05日

山城国一宮

【賀茂御祖神社】

平成24年02月05日

神仏霊場101番札所

【賀茂御祖神社】

平成26年01月21日

日本百名橋

【上賀茂神社・橋殿】

令和06年02月06日

重要伝統的建造物群保存地区

【京都市上賀茂】

令和元年05月13日

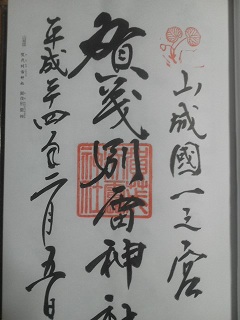

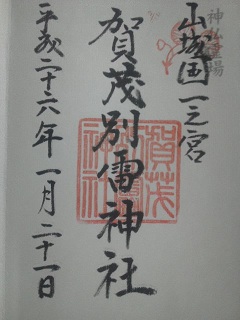

22.賀茂別雷神社

賀茂別雷神社は、京都市北区上賀茂本山339にある神社です。通称、上賀茂神社です。主祭神は賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)。

賀茂別雷神社は、奈良時代には既に有力な神社として記録に残る大社で、平安遷都後は皇城の鎮護社として扱われました。京都でも特に長い歴史を持つ神社で、世界文化遺産【古都京都の文化財】の構成資産の一つです。

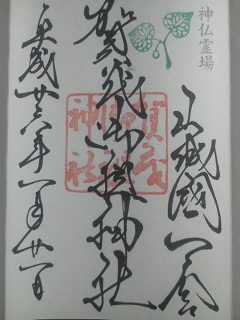

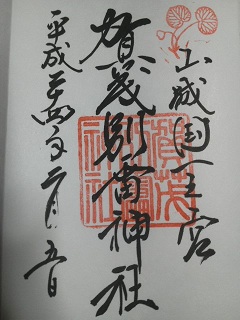

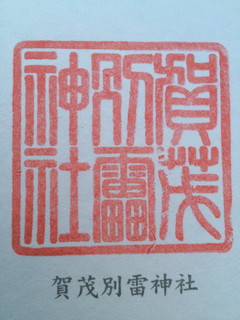

二十二社

【賀茂別雷神社】

平成24年02月05日

山城国一宮

【賀茂別雷神社】

平成24年02月05日

神仏霊場102番札所

【賀茂別雷神社】

平成26年01月21日

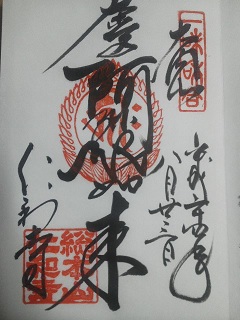

京都五社

【玄武】

平成28年09月08日

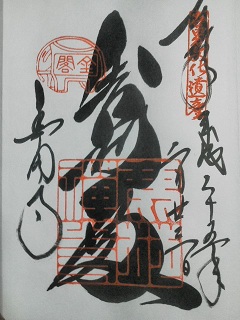

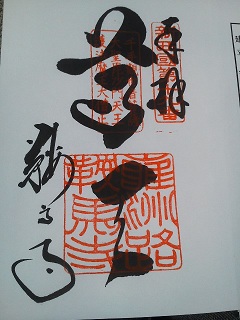

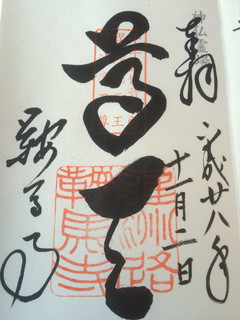

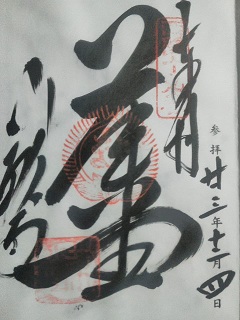

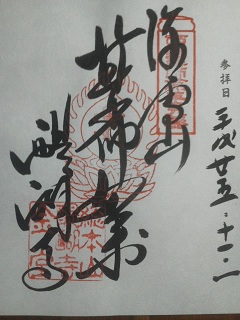

23.鞍馬寺

鞍馬寺は、京都市左京区鞍馬本町1074にある鞍馬弘教の総本山寺院です。本尊は尊天(毘沙門天王、千手観世音菩薩、護法魔王尊の三身一体)。

鞍馬寺は、寺伝によると、宝亀元年(西暦770年)に鑑真の高弟・鑑禎(がんてい)が開山したと伝えられています。境内は広く、本殿金堂に至るまでケーブルカーを利用することもできます。

平成24年06月17日

新西国三十三観音霊場19番札所

【鞍馬寺】

平成24年06月17日

平成28年11月02日

神仏霊場103番札所

【鞍馬寺】

平成28年11月02日

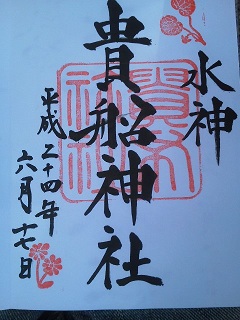

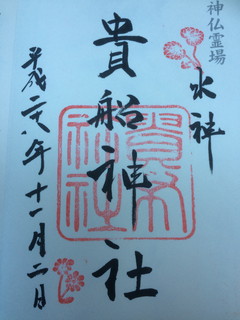

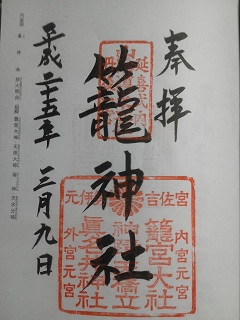

24.貴船神社

貴船神社は、京都市左京区鞍馬貴船町180にある神社です。主祭神は高龍神(たかおかみのかみ/水の神様)。

全国の貴船神社の総本宮です。地域名は「きぶね」ですが、神社名は「きふね」です。

【貴船神社】

参道

平成24年06月17日

二十二社

【貴船神社】

平成24年06月17日

【貴船神社】

拝殿

平成28年11月02日

神仏霊場104番札所

【貴船神社】

平成28年11月02日

平成26年10月29日

25.寂光院

寂光院は、京都市左京区大原草生町676にある天台宗の寺院です。本尊は六万体地蔵菩薩。

寂光院は、平清盛の娘である建礼門院徳子(けんれいもんいん とくこ/安徳天皇の生母)が、壇ノ浦の戦いの後、この地で隠棲したことで知られています。平家物語ゆかりの寺として有名です。

神仏霊場105番札所

【寂光院】

平成26年10月29日

平成26年10月29日

平成26年10月29日

平成26年10月29日

26.三千院

三千院は、京都市左京区大原来迎院町540にある天台宗の門跡寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

三千院は、伝教大師・最澄が比叡山延暦寺を開いた際に、里坊(山麓の庵)の一つとして建立したのが始まりとされています。明治04年(西暦1871年)に現在地に移転しました。

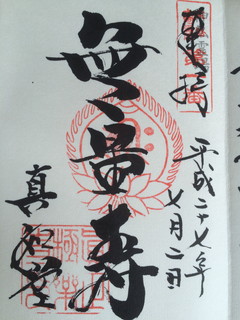

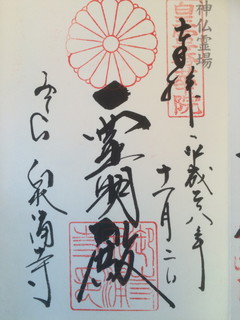

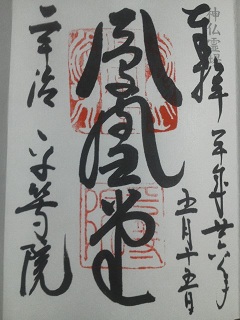

神仏霊場106番札所

【三千院】

平成26年10月29日

西国四十九薬師霊場45番札所

【三千院】

平成26年10月29日

近畿三十六不動尊霊場16番札所

【三千院】

平成26年10月29日

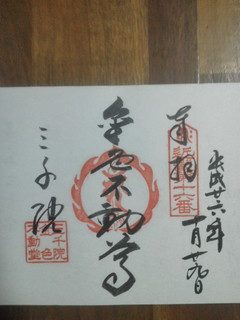

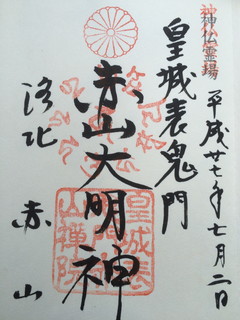

27.赤山禅院

赤山禅院は、京都市左京区修学院開根坊町18にある天台宗総本山比叡山の塔頭寺院です。本尊は泰山府君(赤山大明神)。

赤山禅院は、延暦寺の別院の一つとされ、京都御所から見て鬼門の方角に当たるため、方除けの神として古来信仰を集めたと伝わります。神仏習合の姿を色濃く残しています。

平成25年08月13日

都七福神

【福禄寿】

平成25年08月13日

平成27年07月02日

神仏霊場107番札所

【赤山禅院】

平成27年07月02日

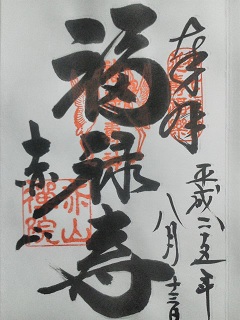

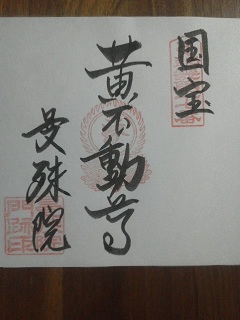

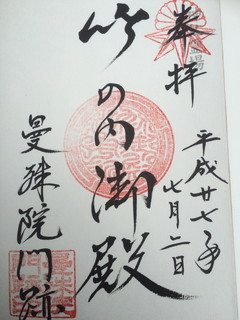

28.曼殊院

曼殊院は、京都市左京区聖護院中町15にある本山修験宗の総本山寺院です。本尊は阿弥陀如来。

曼殊院は、伝教大師・最澄が比叡山延暦寺を開いた際に、里坊(山麓の庵)の一つとして建立したのが始まりとされています。天台五門跡の一つとされています。

近畿三十六不動尊霊場17番札所

【曼殊院】

平成25年08月13日

平成25年08月13日

日本三大不動尊

【黄不動】

平成27年07月02日

神仏霊場108番札所

【曼殊院】

平成27年07月02日

29.慈照寺・銀閣

慈照寺は、京都市左京区銀閣寺町2にある臨済宗相国寺派の相国寺山外塔頭寺院です。本尊は釈迦如来。

慈照寺は、文明14年(西暦1482年)に室町幕府第8代将軍・足利義政が自身の山荘・東山殿(ひがしやまどの)を造営したのが始まりです。通称・銀閣寺で知られています。世界文化遺産【古都京都の文化財】の構成資産です。

臨済宗十五本山

【銀閣寺】

平成25年02月23日

名もなき旅人の百選

【室町文化・金閣寺と銀閣寺】

令和04年02月08日

神仏霊場93番札所

【慈照寺】

平成27年07月02日

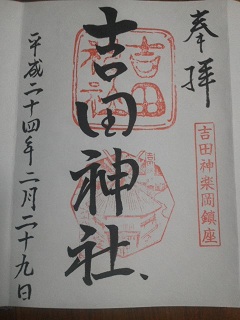

30.吉田神社

吉田神社は、京都市左京区吉田神楽岡町30にある神社です。主祭神は春日神(かすがのかみ/四柱の神の総称)。

江戸幕府が発布した諸社禰宜神主法度により、神職を相伝する吉田家は全国の神社の神職の任免権が与えられ江戸時代に隆盛しました。

【吉田神社】

鳥居

平成24年02月29日

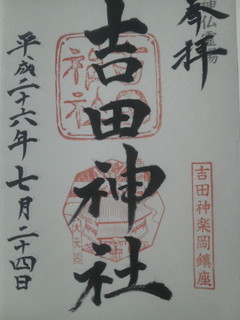

二十二社

【吉田神社】

平成24年02月29日

【吉田神社】

鳥居

平成26年07月24日

神仏霊場110番札所

【吉田神社】

平成26年07月24日

31.真正極楽寺

真正極楽寺は、京都市左京区浄土寺真如町82にある天台宗の寺院です。本尊は阿弥陀如来。

真正極楽寺は、寺伝によると、永観02年(西暦984年)に比叡山の僧・戒算(かいさん)が、比叡山延暦寺の常行堂に安置されていた阿弥陀如来像を、藤原詮子(ふじわらのせんし)の離宮跡地に移して創建されたと伝わります。通称・真如堂(しんにょどう)です。

平成25年06月20日

洛陽三十三所観音霊場5番札所

【真正極楽寺】

平成25年06月20日

京都十二薬師霊場新5番札所

【石薬師】

平成27年07月02日

神仏霊場111番札所

【真正極楽寺】

平成27年07月02日

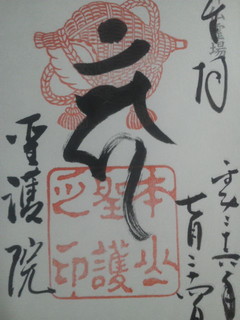

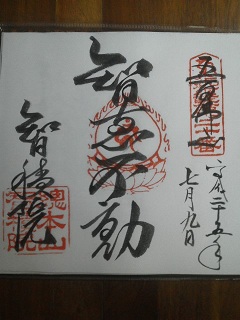

32.聖護院

聖護院は、京都市左京区聖護院中町15にある本山修験宗の総本山寺院です。本尊は不動明王。

聖護院は、代々皇族や摂関家が住職(門主)を務める門跡寺院です。現在は、修験道の開祖である役行者(えんのぎょうじゃ)の流れを汲む「本山派」の中心寺院であり、全国の修験者(山伏)を統括する役割を担っています。

平成25年06月20日

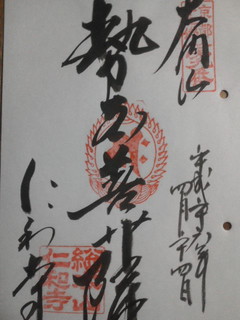

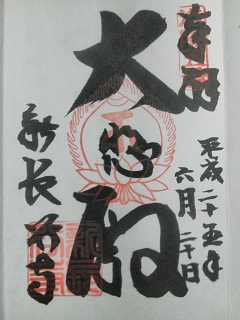

近畿三十六不動尊霊場18番札所

【聖護院】

平成25年06月20日

平成26年07月24日

神仏霊場112番札所

【聖護院】

平成26年07月24日

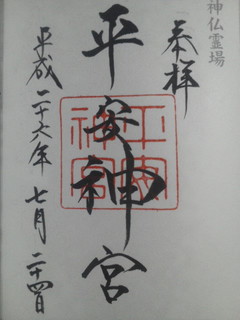

33.平安神宮

平安神宮は、京都市左京区岡崎西天王町97にある神社です。主祭神は桓武天皇(第50代天皇/平安京への遷都をした陛下)、孝明天皇(第121代天皇/明治天皇の父)。

平安神宮は、明治28年(西暦1895年)03月15日に創建された新しい神社です。かつての平安京の大内裏(だいだいり)の正庁である朝堂院(ちょうどういん)を模して、実物の8分の5の規模で復元されています。

国の重要文化財

大極殿(外拝殿)

令和元年06月06日

神仏霊場113番札所

【平安神宮】

平成26年07月24日

京都五社

【平安神宮】

平成28年09月08日

【行願寺】

本堂

平成23年12月04日

西国三十三所観音霊場19番札所

【行願寺】

平成23年12月04日

【行願寺】

本堂・提灯

平成25年06月20日

洛陽三十三所観音霊場4番札所

【行願寺】

平成25年06月20日

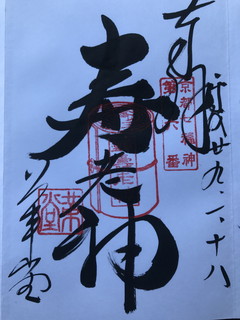

34.行願寺

行願寺は、京都市中京区寺町通竹屋町上ル行願寺門前町17にある天台宗の寺院です。本尊は千手観世音菩薩。

行願寺は、通称、革堂(こうどう)として知られています。創建当時は一条通りにありましたが、火災や戦乱で度々焼失し、場所を移しながら再建されてきました。現在の場所に落ち着いたのは江戸時代のことです。

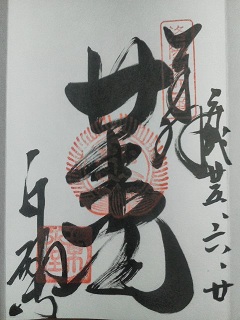

都七福神

【寿老神】

平成25年06月20日

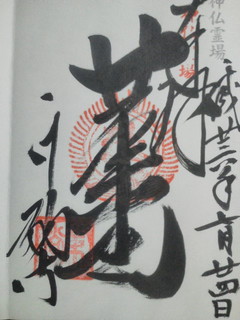

神仏霊場114番札所

【行願寺】

平成26年07月24日

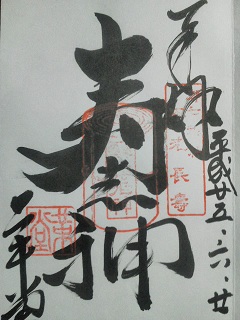

京都七福神

【寿老神】

平成29年01月18日

京都七福神

【寿老神】

平成29年01月18日

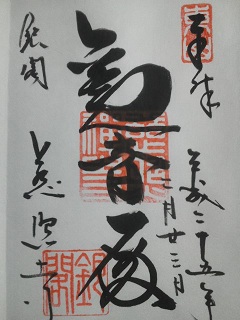

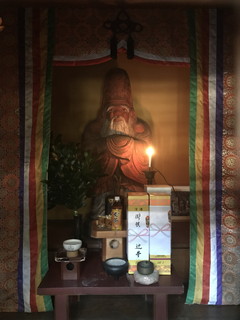

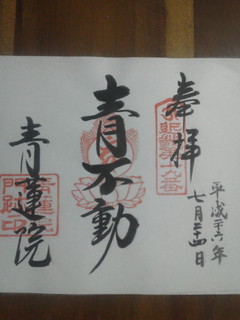

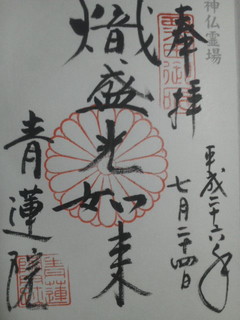

35.青蓮院

青蓮院は、京都市東山区粟田口三条坊町69-1にある天台宗の門跡寺院です。本尊は熾盛光如来(しじょうこうにょらい)。

青蓮院は、比叡山延暦寺の僧坊・青蓮坊がその起源とされ、江戸時代に仮御所となったことがあるため「粟田御所」とも呼ばれています。国の史跡【青蓮院旧仮御所】の指定を受けています。

近畿三十六不動尊霊場19番札所

【青蓮院】

平成26年07月24日

神仏霊場115番札所

【青蓮院】

平成26年07月24日

日本三大不動尊

【青不動】

平成26年07月24日

国宝

【祇園造・本殿】

令和02年06月23日

人と自然が織りなす日本の風景百選

【京都の祇園祭風景】

令和05年07月14日

36.八坂神社

八坂神社は、京都市東山区祇園町北側625にある神社です。主祭神は素戔嗚尊(すなのおのみこと/海の神)。

八坂神社は、全国の祇園社・八坂神社の総本宮です。祇園祭の胴元としても知られています。一般の神社では別棟とする本殿と拝殿を1つの入母屋屋根で覆った祇園造の建築様式の本殿が特徴的です。

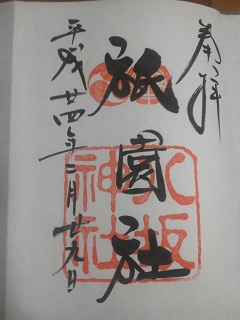

祇園祭・山鉾めぐり

【八坂神社】

平成24年02月29日

二十二社

【八坂神社】

平成24年02月29日

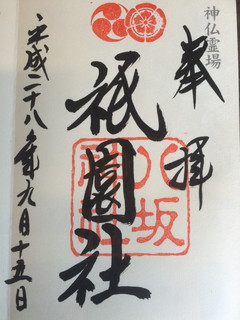

神仏霊場116番札所

【八坂神社】

平成28年09月15日

京都五社

【蒼龍】

平成28年09月15日

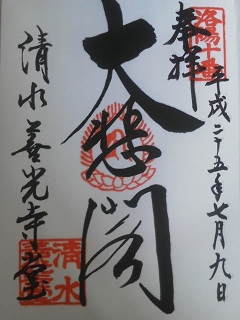

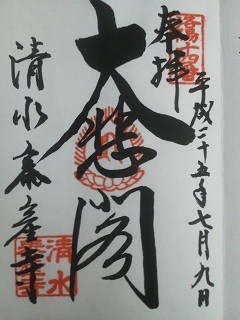

西国三十三所観音霊場16番札所

【清水寺・本堂】

平成23年12月04日

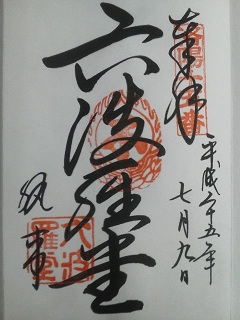

洛陽三十三所観音霊場10番札所

【清水寺・善光寺堂】

平成25年07月09日

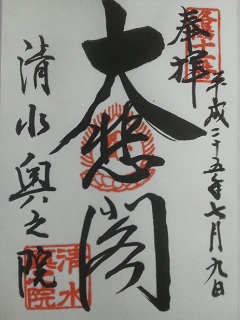

洛陽三十三所観音霊場11番札所

【清水寺・奥の院】

平成25年07月09日

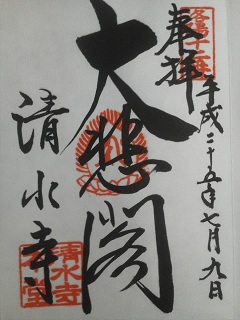

洛陽三十三所観音霊場12番札所

【清水寺・本堂】

平成25年07月09日

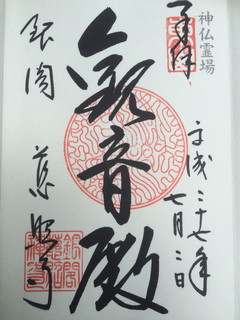

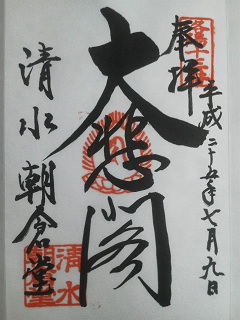

37.清水寺

清水寺は、京都市東山区清水1-294にある北法相宗の大本山寺院です。本尊は十一面千手観世音菩薩。

清水寺は、宝亀09年(西暦778年)の創建とされ、延鎮上人(えんちんしょうにん)が、音羽の滝の霊水に導かれ、千手観音を祀ったことに始まると伝えられています。

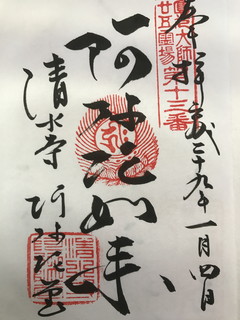

洛陽三十三所観音霊場13番札所

【清水寺・朝倉堂】

平成25年07月09日

洛陽三十三所観音霊場14番札所

【清水寺・泰産寺】

平成25年07月09日

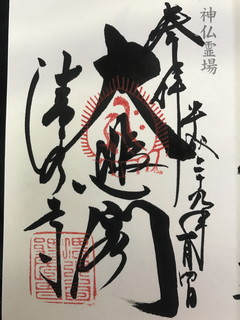

神仏霊場117番札所

【清水寺】

平成29年01月04日

法然上人二十五霊場13番札所

【清水寺・阿弥陀堂】

平成29年01月04日

【六波羅蜜寺】

本尊を模した像

平成23年12月04日

【六波羅蜜寺・弁天堂】

平成25年07月02日

平成27年07月19日

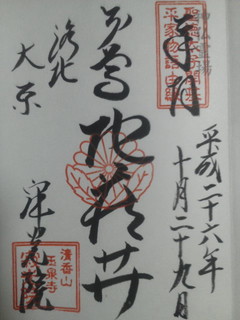

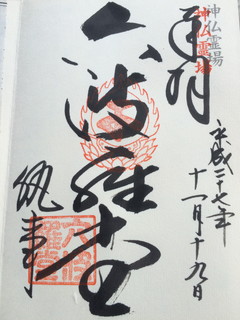

38.六波羅蜜寺

六波羅蜜寺は、京都市東山区松原通大和大路東入2丁目轆轤町81-1にある真言宗智山派の寺院です。本尊は十一面観世音菩薩。

六波羅蜜寺の国宝の仏像は、秘仏で見れませんが、それを模した仏像が境内に設置されています。

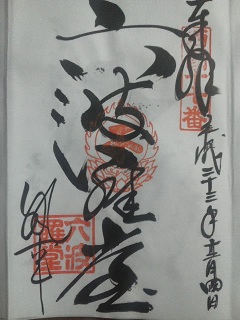

西国三十三所観音霊場17番札所

【六波羅蜜寺】

平成23年12月04日

都七福神

【弁財天】

平成25年07月02日

洛陽三十三所観音霊場15番札所

【六波羅蜜寺】

平成25年07月09日

神仏霊場118番札所

【六波羅蜜寺】

平成27年11月19日

平成26年07月24日

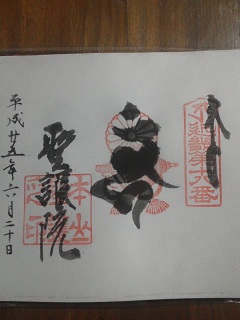

39.妙法院

妙法院は、京都市東山区妙法院前側町447にある天台宗の寺院です。本尊は普賢菩薩。

妙法院は、青蓮院、三千院と並んで天台三門跡と称される非常に高い格式を持つ寺院です。通常非公開ですが、春や秋に特別公開期間されています。三十三間堂(蓮華王院)の本坊(中心寺院)にあたります。

神仏霊場119番札所

【妙法院】

平成26年07月24日

平成24年11月20日

平成24年11月20日

平成24年11月20日

平成27年11月19日

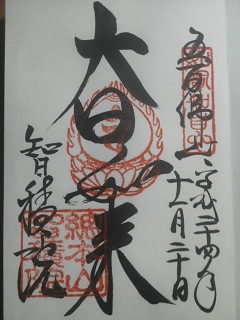

40.智積院

智積院は、京都市東山区東大路通七条下ル東瓦町964にある真言宗智山派の総本山寺院です。本尊は大日如来。

智積院は、かつて和歌山の根来寺の塔頭寺院でしたが、後に徳川家康の庇護を受けて現在の東山七条の地に再興されました。

真言宗十八本山7番札所

【智積院】

平成24年11月20日

近畿三十六不動尊霊場20番札所

【智積院】

平成25年07月09日

京都十三佛霊場1番札所

【智積院】

平成25年07月09日

神仏霊場120番札所

【智積院】

平成27年11月19日

【泉涌寺・仏殿】

平成24年11月20日

【泉涌寺・仏殿】

平成25年05月06日

泉涌寺七福神

【泉涌寺】

平成28年11月02日

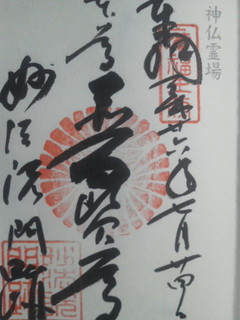

41.泉涌寺

泉涌寺は、京都市東山区泉涌寺山内町27にある真言宗泉涌寺派の総本山寺院です。本尊は釈迦如来、阿弥陀如来、弥勒如来の三世仏。

泉涌寺は、歴代天皇の菩提寺であり、皇室との関わりが深く、御寺(みてら)として知られています。

真言宗十八本山8番霊場

【泉涌寺】

平成24年11月20日

洛陽三十三所観音霊場20番札所

【泉涌寺】

平成25年05月06日

京都十三佛霊場6番札所

【泉涌寺】

平成25年07月09日

神仏霊場121番札所

【泉涌寺】

平成28年11月02日

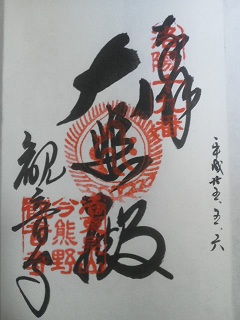

【観音寺】

鳥居橋

平成25年05月06日

洛陽三十三所観音霊場19番札所

【観音寺】

平成25年05月06日

【観音寺】

ぼけ封じ観音像

平成25年05月06日

近畿十楽観音霊場1番札所

【観音寺】

平成25年05月06日

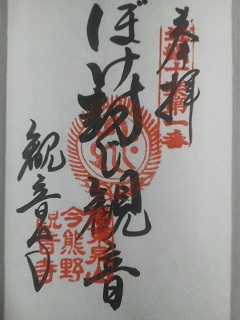

42.今熊野観音寺

(今熊野)観音寺は、京都市東山区泉涌寺山内町32にある真言宗泉涌寺派の総本山泉涌寺の塔頭寺院です。本尊は十一面観世音菩薩。

観音寺は、通称「今熊野」が頭について今熊野観音寺とされることが一般的です。境内は紅葉の名所としても知られています。

西国三十三所観音霊場15番札所

【観音寺】

平成23年11月27日

【観音寺】

本堂

平成24年11月20日

泉涌寺七福神

【恵比須神】

平成25年05月06日

神仏霊場122番札所

【観音寺】

平成28年11月02日

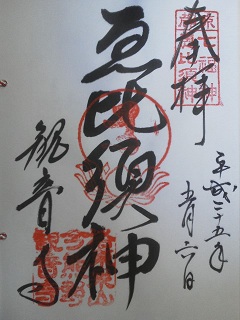

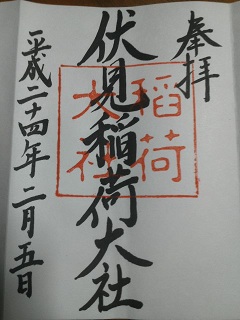

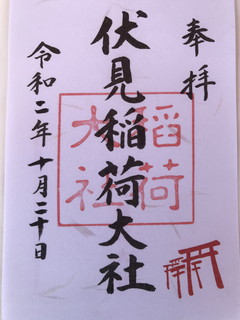

二十二社

【伏見稲荷大社】

平成24年02月05日

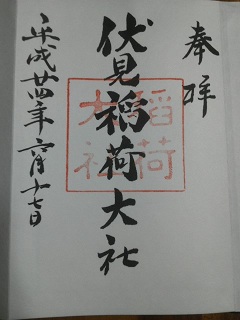

稲荷神社総本宮

【伏見稲荷大社】

平成24年06月17日

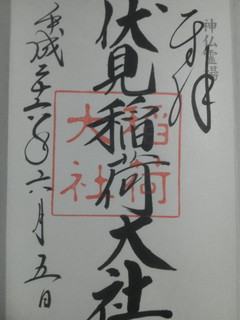

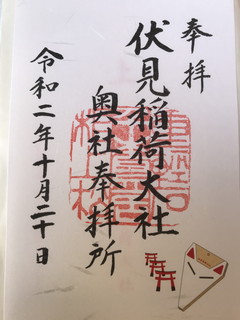

神仏霊場123番札所

【伏見稲荷大社】

平成26年06月05日

【伏見稲荷大社】

千本鳥居

平成22年06月06日

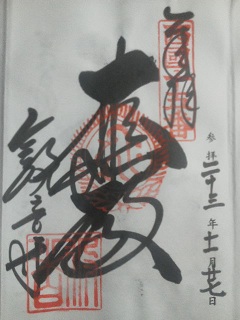

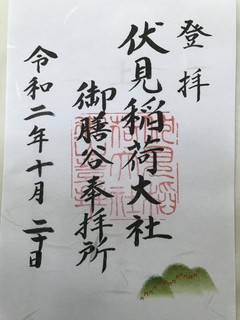

43.伏見稲荷大社

伏見稲荷大社は、京都市伏見区深草藪之内町68にある神社です。主祭神は稲荷大神(いなりおおかみ/穀物・農業の神)。

伏見稲荷大社は、社伝によると、和銅年間(西暦708〜715年)の創建と伝わります。稲荷神社の総本宮で、近畿地方で最多の初詣客を集める神社です。神体山である稲荷山を一周するコースがあります。昭和21年(西暦1946年)に現在の社名に変更しており、それ以前は「稲荷神社」でした。

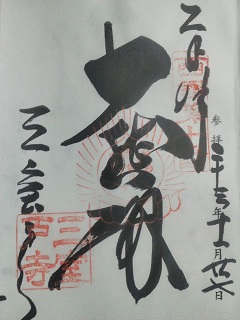

【伏見稲荷大社】

神使・狐

令和02年10月20日

【伏見稲荷大社】

山麓

令和02年10月20日

【伏見稲荷大社】

奥社奉拝所

令和02年10月20日

【伏見稲荷大社】

御膳谷奉拝所

令和02年10月20日

44.三室戸寺

三室戸寺は、京都府宇治市莵道滋賀谷21にある本山修験宗の別格本山寺院です。本尊は千手観世音菩薩。

三室戸寺は、5月に約2万株のツツジ、6月に約1万株のアジサイ、7月には250鉢の蓮が咲く花の寺としても知られています。

【三室戸寺・本堂】

平成23年11月27日

西国三十三所観音霊場10番札所

【三室戸寺】

平成23年11月27日

【三室戸寺・寺標】

平成29年01月04日

神仏霊場124番札所

【三室戸寺】

平成29年01月04日

45.平等院

平等院は、京都府宇治市宇治蓮華116にある単立の寺院です。本尊は阿弥陀如来。

平等院は、永承07年(西暦1052年)に関白・藤原頼通が、父・藤原道長の別荘・宇治殿を寺院にに改築して創建されました。この世に極楽浄土を再現しようとして造られました。

平成26年05月15日

かおり風景100選

【宇治平等院表参道茶のかおり】

令和元年10月10日

神仏霊場125番札所

【平等院】

平成26年05月15日

国宝

金堂

平成23年11月27日

西国三十三所観音霊場11番札所

【醍醐寺・准胝堂】

平成23年11月27日

【醍醐寺】

不動堂・護摩道場

平成25年11月01日

近畿三十六不動尊霊場23番札所

【醍醐寺・不動堂】

平成25年11月01日

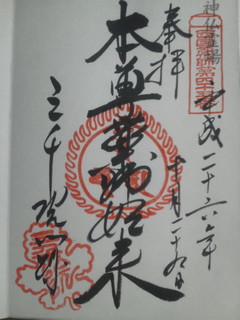

46.醍醐寺

醍醐寺は、京都市伏見区醍醐東大路町22にある真言宗醍醐派の総本山寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

醍醐寺の准胝堂は、平成20年(西暦2008年)に落雷による火災で焼失しています。そのため西国三十三所観音霊場の札所は、観音堂(旧大講堂)に引越中でした。

真言宗十八本山12番札所

【醍醐寺】

平成25年02月16日

西国四十九薬師霊場番39札所

【醍醐寺・金堂】

平成25年11月01日

世界文化遺産

【古都京都の文化財】

平成26年05月29日

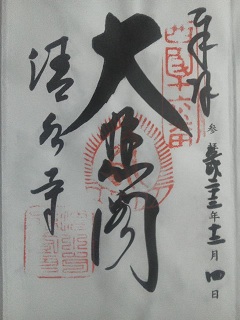

神仏霊場126番札所

【醍醐寺】

平成26年05月29日

平成26年07月17日

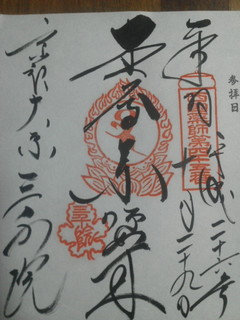

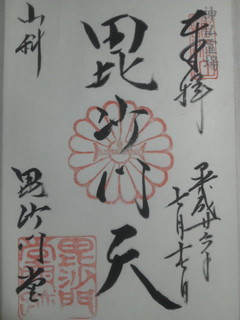

47.毘沙門堂

毘沙門堂は、京都市山科区安朱稲荷山町18にある天台宗の門跡寺院です。本尊は毘沙門天。

毘沙門堂は、寺伝によれば、毘沙門堂の前身の出雲寺は文武天皇(第42代陛下)の勅願により、大宝03年(西暦703年)に行基が開いたと伝わります。天台宗京都五門跡の一つです。

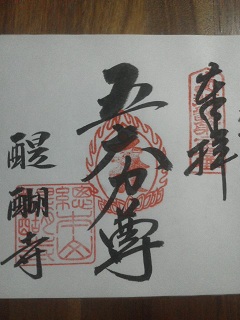

神仏霊場127番札所

【毘沙門堂】

平成26年07月17日

国宝

【浄瑠璃寺・三重塔】

平成24年08月21日

平成25年07月25日

平成26年10月22日

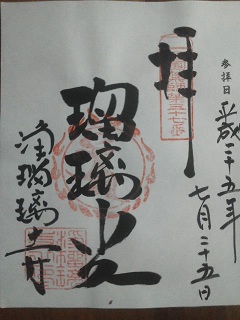

48.浄瑠璃寺

浄瑠璃寺は、京京都府木津川市加茂町西小札場40にある真言律宗の寺院です。本尊は阿弥陀如来と薬師瑠璃光如来。

浄瑠璃寺は、平安時代末期に盛んになった浄土信仰を色濃く反映した「浄土式庭園」と、国宝の阿弥陀如来像、四天王立像、三重塔などが見所です。

西国四十九薬師霊場37番札所

【浄瑠璃寺】

平成25年07月25日

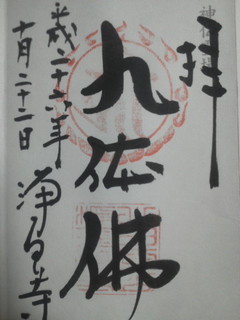

仏塔古寺十八尊霊場10番札所

【浄瑠璃寺・三重塔】

平成26年10月22日

神仏霊場128番札所

【浄瑠璃寺】

平成26年10月22日

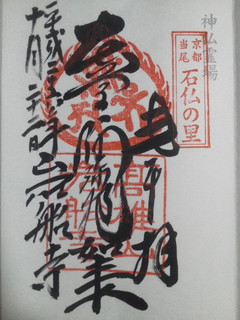

49.岩船寺

岩船寺は、京都府木津川市加茂町岩船上ノ門43にある真言律宗の寺院です。本尊は阿弥陀如来。

岩船寺は、寺伝によると、天平元年(西暦729年)に聖武天皇(第45代陛下)の勅願により行基が開いたと伝えられています。

国の重要文化財

【岩船寺・三重塔】

平成24年08月21日

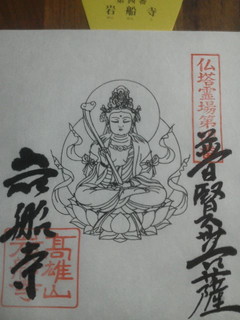

仏塔古寺十八尊霊場4番札所

【岩船寺・三重塔】

平成26年10月22日

平成26年10月22日

神仏霊場129番札所

【岩船寺】

平成26年10月22日

50.穴太寺

穴太寺は、京都府亀岡市曽我部町穴太東辻46にある天台宗の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

穴太寺の本堂には、自分の体の悪いところと同じ場所を撫でると、病気平癒のご利益があるとされる「なで仏(釈迦如来涅槃像)」が安置されています。

【穴太寺・本堂】

平成23年12月10日

西国三十三所観音霊場21番札所

【穴太寺】

平成23年12月10日

【穴太寺・山門】

平成27年01月05日

神仏霊場130番札所

【穴太寺】

平成27年01月05日

51.籠神社

籠神社は、京都府宮津市字大垣430にある神社です。主祭神は彦火明命(ひこほあかりのみこと)。

籠神社は、伊勢神宮に祀られている豊受大神と天照大神が、伊勢に遷る前にこの地で祀られていたとされる場所です。そのため、「元伊勢」として古くから崇敬を集めてきました。旧称・与佐宮(よさのみや)です。

【籠神社】

拝殿前・茅の輪くぐり

平成26年06月19日

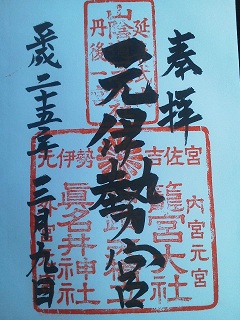

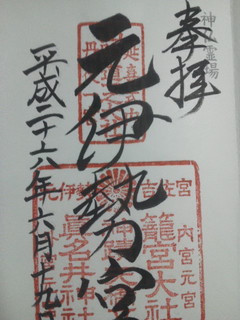

神宮別宮めぐり

【元宮】

平成25年03月09日

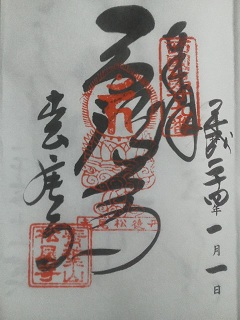

丹後国一宮

【籠神社】

平成25年03月09日

神仏霊場131番札所

【籠神社】

平成26年06月19日

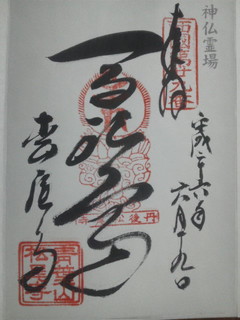

52.松尾寺

松尾寺は、京都府舞鶴市松尾532にある真言宗醍醐派の寺院です。本尊は馬頭観世音菩薩。

松尾寺は、西国三十三所観音霊場で唯一の馬頭観音菩薩で、古くから牛馬畜産や交通安全の守り仏として信仰を集めてきました。

【松尾寺】

本堂

平成24年01月01日

西国三十三所観音霊場29番札所

【松尾寺】

平成24年01月01日

【松尾寺】

本堂

平成26年06月19日

神仏霊場132番札所

【松尾寺】

平成26年06月19日

神仏習合の巡礼・御朱印めぐり

神仏習合の巡礼・御朱印めぐり

[神仏霊場巡拝の道(全札所/PC向け)] [神仏霊場-和歌山] [神仏霊場-奈良] [神仏霊場-大阪] [神仏霊場-兵庫] [神仏霊場-京都] [神仏霊場-滋賀] [出雲國神仏霊場を巡る旅] [紀伊山地の霊場と参詣道] [稲荷社寺めぐり]

[神仏習合の霊場]に戻る

[神社仏閣めぐり]に戻る

[トップページ]に戻る