二十二社・御朱印めぐり

二十二社・御朱印めぐり

前書

二十二社とは、国家の重大事、天変地異の時などに朝廷から特別の奉幣(ほうべい/ほうへい=神への捧げもの)を受けた特別な神社のことです。白河天皇治世の永保元年(西暦1081年)11月18日に制度としての二十二社が確立したとされています(百錬抄)。

神宮には内宮と外宮があり、賀茂社は、賀茂別雷神社(上賀茂神社)と賀茂御祖神社(下鴨神社)がありますので、丹生社には上中下の三社あるので、参拝目標は26社になります。

上七社

上七社

日本百名橋

【伊勢・宇治橋】

令和06年01月30日

人と自然が織りなす日本の風景百選

【伊勢神宮と宮域林】

令和02年04月02日

1.太神宮

皇大神宮は、三重県伊勢市宇治館町1にある神社です。通称、内宮(ないくう)です。主祭神は天照大御神(あまてらすおおみかみ)。

日本全国の神社で授与される神宮大麻はこの皇大神宮の神札です。御皇室の祖先を祀る場所として、二所宗廟(にしょそうびょう)と言われることがあります。

かおり風景100選

【伊勢神宮参道千年の杜】

平成25年04月18日

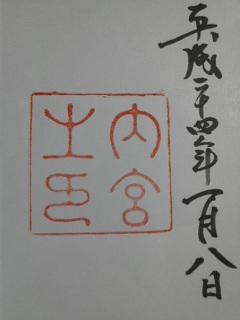

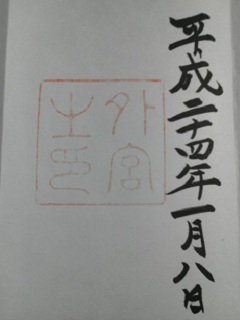

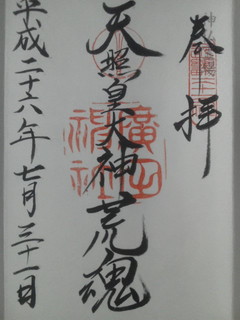

二十二社めぐり

【皇大神宮】

平成24年01月08日

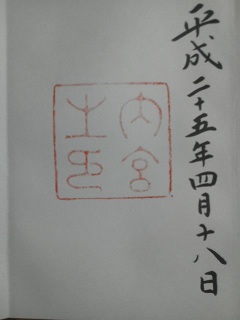

神宮別宮めぐり

【内宮】

平成25年04月18日

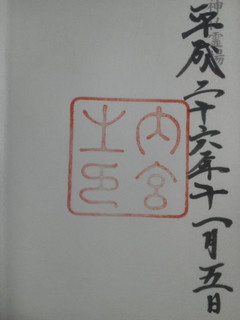

神仏霊場特別札所

【皇大神宮】

平成26年11月05日

2.太神宮

豊受大神宮は、三重県伊勢市豊川町279にある神社です。通称、外宮(げくう)です。主祭神は豊受大御神(とようけのおおみかみ/食物、穀物を司る女神)。

内宮と外宮に14の別宮、43の摂社、24の末社、42の所管社の合計125社を総称して神宮と呼ぶこともあります。

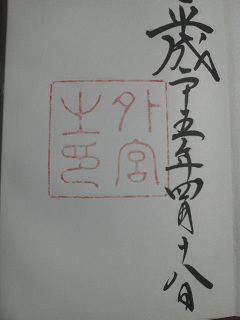

二十二社めぐり

【豊受大神宮】

平成24年01月08日

神宮別宮めぐり

【外宮】

平成25年04月18日

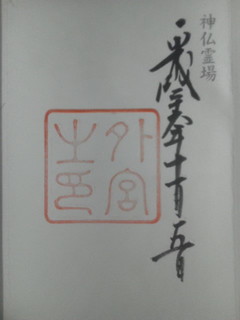

神仏霊場特別札所

【豊受大神宮】

平成26年11月05日

全国百選めぐり

【伊勢神宮と鳥居前町】

平成25年04月18日

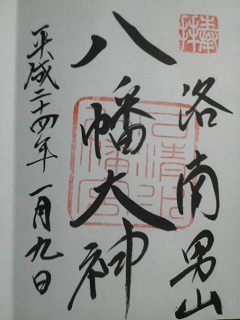

3.石清水社

石清水八幡宮は、京都府八幡市八幡高坊30にある神社です。主祭神は八幡大神(はちまんおおかみ/第15代応神天皇と同一とされています)。

京都の鬼門(北東)にある延暦寺と対峙して京都の裏鬼門(南西)を守護する神社です。平成24年(西暦2012年)に国の史跡【石清水八幡宮境内】に指定されました。

国宝

【上院社殿】

平成24年01月09日

二十二社

【石清水八幡宮】

平成24年01月09日

八幡宮めぐり

【石清水八幡宮】

平成26年01月29日

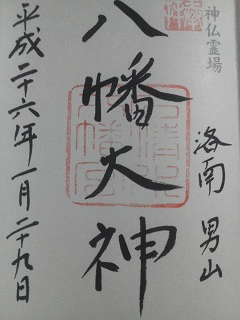

神仏霊場81番札所

【石清水八幡宮】

平成26年01月29日

日本百名橋

【上賀茂神社・橋殿】

令和06年02月06日

重要伝統的建造物群保存地区

【京都市上賀茂】

令和元年05月13日

4.賀茂社

賀茂別雷神社は、京都市北区上賀茂本山339にある神社です。通称、上賀茂神社です。主祭神は賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)。

賀茂別雷神社は、奈良時代には既に有力な神社として記録に残る大社で、平安遷都後は皇城の鎮護社として扱われました。京都でも特に長い歴史を持つ神社で、世界文化遺産【古都京都の文化財】の構成資産の一つです。

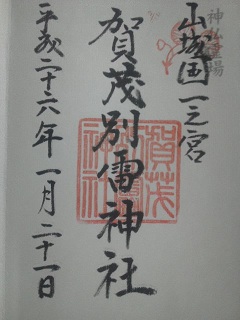

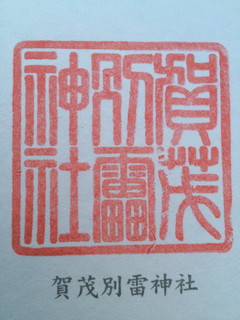

二十二社

【賀茂別雷神社】

平成24年02月05日

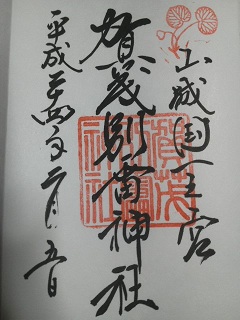

山城国一宮

【賀茂別雷神社】

平成24年02月05日

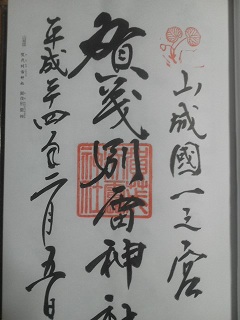

神仏霊場102番札所

【賀茂別雷神社】

平成26年01月21日

京都五社

【玄武】

平成28年09月08日

5.賀茂社

賀茂御祖神社は、京都市左京区下鴨泉川町59にある神社です。通称、下鴨神社です。主祭神は玉依姫命(たまよりひめのみこと/賀茂別雷命の母)と賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと/玉依姫命の父)。

賀茂御祖神社の境内にある糺の森(ただすのもり)は、賀茂川と高野川の合流地点に発達した原生林で国の史跡に指定されています。境内全域が世界文化遺産【古都京都の文化財】の構成資産の一つです。賀茂社両社で毎年05月15日に催す賀茂祭(葵祭)でも有名です。

国の重要文化財

【楼門】

平成24年02月05日

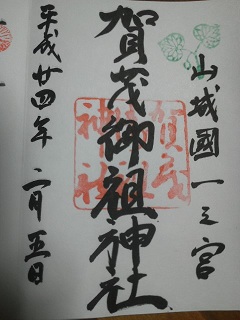

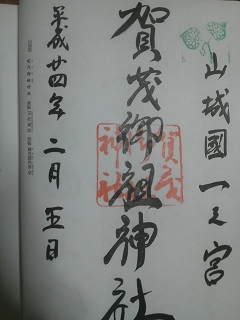

二十二社

【賀茂御祖神社】

平成24年02月05日

山城国一宮

【賀茂御祖神社】

平成24年02月05日

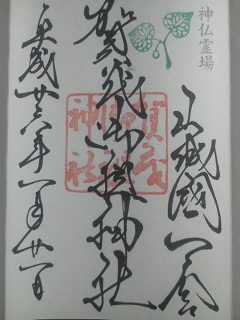

神仏霊場101番札所

【賀茂御祖神社】

平成26年01月21日

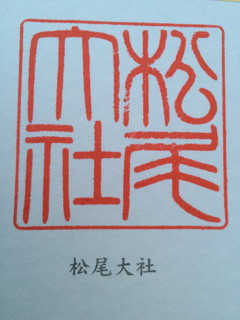

6.松尾社

松尾大社は、京都市西京区嵐山宮町3にある神社です。主祭神は大山咋神(おおやまくいのかみ)と中津島姫命(なかつしまひめのみこと)。

松尾大社は、社伝によると、大宝元年(西暦701年)に文武天皇(第42代陛下)の勅願によって創建されたと伝わります。賀茂社と比肩されて「賀茂の厳神」「松尾の猛神」と並び称された大社です。「酒造の神」としても有名です。

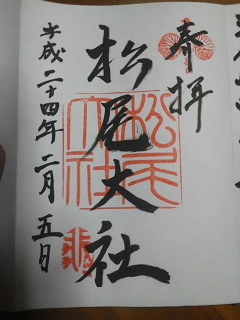

二十二社

【松尾大社】

平成24年02月05日

春の風物詩

【山吹まつり】

平成26年04月24日

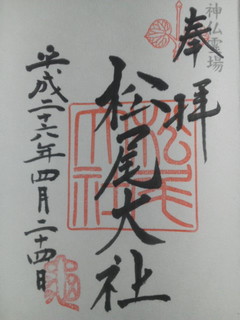

神仏霊場87番札所

【松尾大社】

平成26年04月24日

京都五社

【白虎】

平成28年09月08日

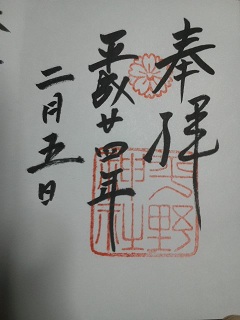

7.平埜社

平野神社は、京都市北区平野宮本町1にある神社です。主祭神は今木皇大神(いまきのすめおおかみ/源気新生、活力生成の神)。

平野神社は、創建の詳細は不明ではあるものの、平安京遷都以降間もない頃の創建とされています。桜の名所として知られているほか、境内には霊石「すえひろがね」と案内される磁石を引き付ける石があります。

【平野神社】

鳥居

平成24年02月05日

二十二社

【平野神社】

平成24年02月05日

延喜式神名帳

名神大社

平成26年07月24日

神仏霊場94番札所

【平野神社】

平成26年07月24日

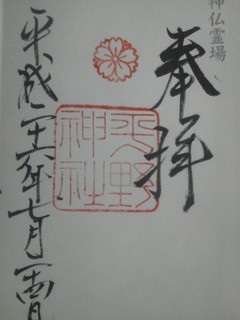

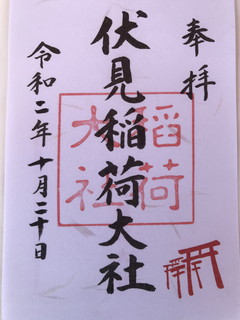

二十二社

【伏見稲荷大社】

平成24年02月05日

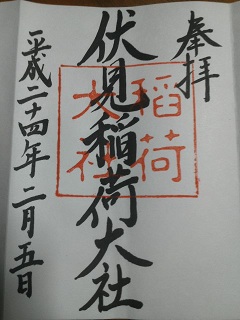

稲荷神社総本宮

【伏見稲荷大社】

平成24年06月17日

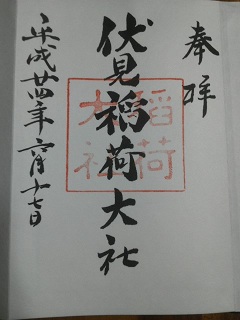

神仏霊場123番札所

【伏見稲荷大社】

平成26年06月05日

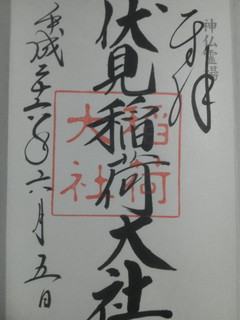

【伏見稲荷大社】

千本鳥居

平成22年06月06日

8.稲荷社

伏見稲荷大社は、京都市伏見区深草藪之内町68にある神社です。主祭神は稲荷大神(いなりおおかみ/穀物・農業の神)。

伏見稲荷大社は、社伝によると、和銅年間(西暦708〜715年)の創建と伝わります。稲荷神社の総本宮で、近畿地方で最多の初詣客を集める神社です。神体山である稲荷山を一周するコースがあります。昭和21年(西暦1946年)に現在の社名に変更しており、それ以前は「稲荷神社」でした。

【伏見稲荷大社】

神使・狐

令和02年10月20日

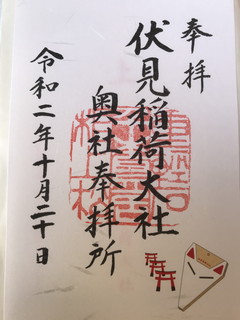

【伏見稲荷大社】

山麓

令和02年10月20日

【伏見稲荷大社】

奥社奉拝所

令和02年10月20日

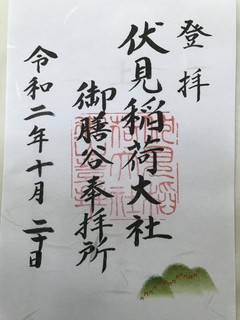

【伏見稲荷大社】

御膳谷奉拝所

令和02年10月20日

9.春日社

春日大社は、奈良県奈良市春日野町160にある神社です。主祭神は春日神(かすがのかみ/四柱の神の総称)。

春日大社は、社伝によると、神護景雲02年(西暦768年)に創建されたと伝わります。全国の春日神社約3,000社の総本宮です。平安時代に、藤原氏の隆盛とともに繁栄した神社です。世界文化遺産【古都奈良の文化財】の構成資産の一つです。

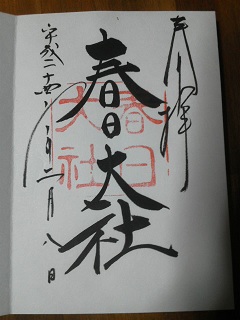

【春日大社】

神使・鹿

平成24年02月08日

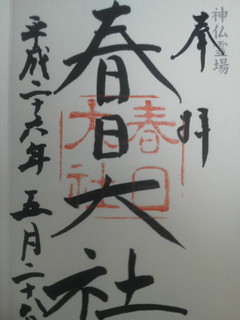

二十二社

【春日大社】

平成24年02月08日

国の重要文化財

回廊

平成26年05月28日

神仏霊場15番札所

【春日大社】

平成26年05月28日

中七社

中七社

10.大原野社

大原野神社は、京都市西京区大原野南春日町1152にある神社です。主祭神は春日神(かすがのかみ/四柱の神の総称)。

奈良の春日社から勧請を受けた最初の神社で、京春日(きょうかすが)の別称もあります。春日大社、吉田神社と並んで「藤原氏の氏神三社」の一つとされています。

【大原野神社】

一の鳥居

平成24年02月05日

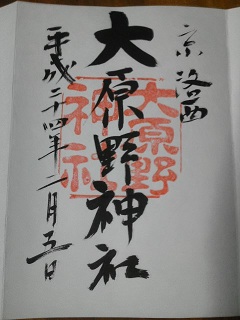

二十二社

【大原野神社】

平成24年02月05日

【大原野神社】

三の鳥居

平成26年04月24日

神仏霊場86番札所

【大原野神社】

平成26年04月24日

11.大神社

大神神社は、奈良県桜井市三輪1422にある神社です。通称、三輪大社です。主祭神は大物主大神(おおものぬしのおおかみ)。

三輪山を神体山とする神社で三輪明神と呼ばれていたそうな。明治時代に大神神社と改称されました。本殿を持たない古神道の神社です。

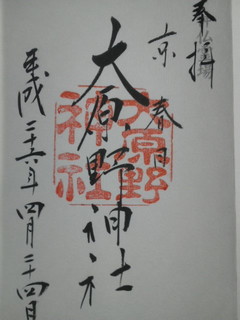

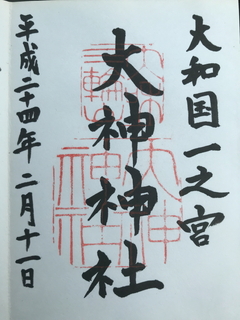

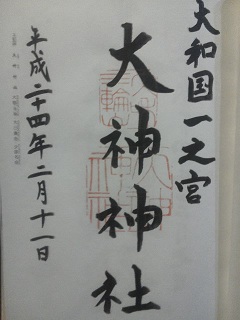

二十二社

【大神神社】

平成24年02月11日

大和国一宮

【大神神社】

平成24年02月11日

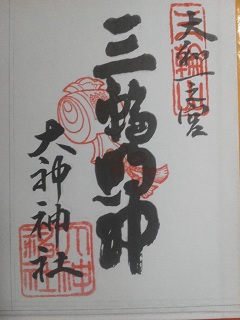

大和七福八宝

【三輪明神】

平成25年04月28日

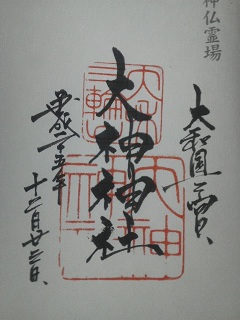

神仏霊場21番札所

【大神神社】

平成25年12月23日

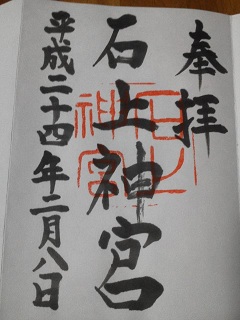

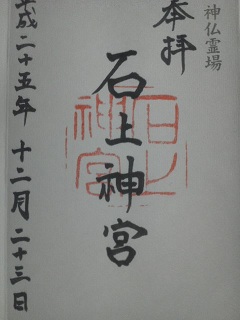

12.石上社

石上神宮は、奈良県天理市布留町384にある神社です。主祭神は布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ/布都御魂剣に宿る神)。

日本書紀に記された「神宮」は伊勢神宮と石上神宮の2社のみであることから最古の神宮とされます。

【石上神宮】

拝殿

平成24年02月08日

二十二社

【石上神宮】

平成24年02月08日

【石上神宮】

神使・鶏

平成25年12月23日

神仏霊場19番札所

【石上神宮】

平成25年12月23日

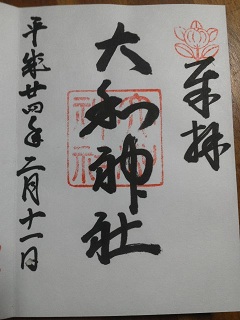

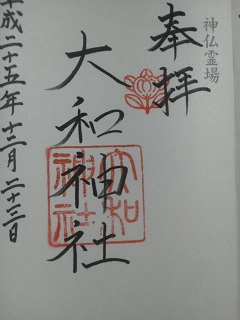

13.大和社

大和神社は、奈良県天理市新泉町星山306にある神社です。主祭神は日本大国魂大神(やまとのおおくにたまのおおかみ/倭大国魂神)。

境内には、戦艦大和ゆかりの神社と書かれた石碑が建立されています。かつて戦艦大和には大和神社から分霊勧進され、艦内神社として祀られていたそう。

【大和神社】

一の鳥居

平成24年02月11日

【大和神社】

拝殿

平成24年02月11日

二十二社

【大和神社】

平成24年02月11日

神仏霊場20番札所

【大和神社】

平成25年12月23日

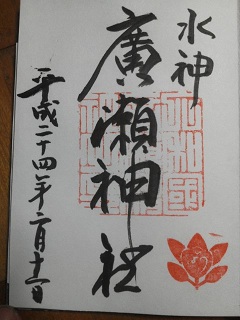

14.廣瀬社

廣瀬大社は、奈良県北葛城郡(きたかつらぎぐん)河合町大字川合99にある神社です。主祭神は若宇加能売命 (わかうかのめのみこと)。

毎年02月11日の建国記念日には、砂かけ祭(御田植祭)が行われています。砂を雨に見たてた祈雨の神事です。

【廣瀬大社】

砂かけ祭

平成24年02月11日

【廣瀬大社】

砂かけ祭

平成24年02月11日

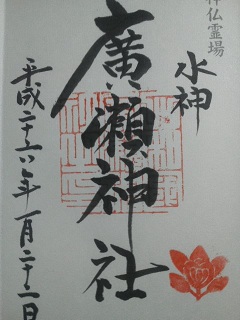

二十二社

【廣瀬大社】

平成24年02月11日

神仏霊場31番札所

【廣瀬大社】

平成26年01月22日

15.龍田社

龍田大社は、奈良県生駒郡三郷町立野南1-29-1にある神社です。主祭神は天御柱命(あめのみはしらのみこと/右殿)と国御柱命(くにのみはしらのみこと/左殿)。

風の神として知られており、「龍田の風神」として「廣瀬の水神」と並び称された神社です。紅葉スポットとしても知られています。

【龍田大社】

鳥居

平成24年02月11日

【龍田大社】

拝殿

平成24年02月11日

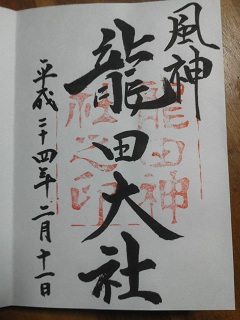

二十二社

【龍田大社】

平成24年02月11日

【住吉大社】

拝殿

令和05年12月15日

日本百名橋

【住吉の反橋】

令和05年12月15日

16.住吉社

住吉大社は、大阪市住吉区住吉2-9-89にある神社です。主祭神は住吉大神(すみよしのおおかみ/底筒男命[そこつつのおのみこと]・中筒男命[なかつつのおのみこと]・表筒男命[うわつつのおのみこと]の3柱)。

全国にある住吉神社の総本宮です。海上交通の神として瀬戸内海や日本海の沿岸地域に広がりました。

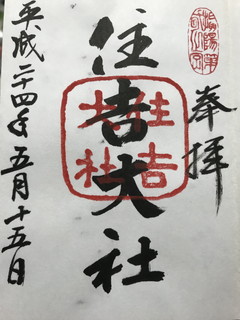

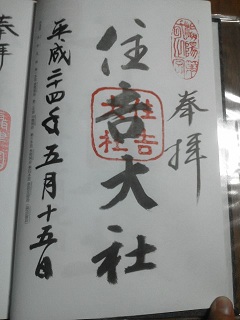

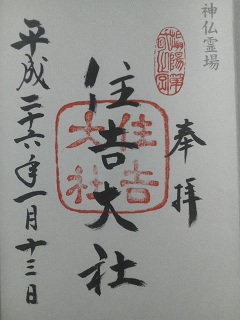

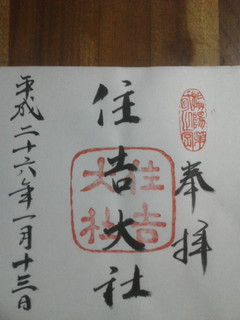

二十二社

【住吉大社】

平成24年05月15日

摂津国一宮

【住吉大社】

平成24年05月15日

神仏霊場42番札所

【住吉大社】

平成26年01月13日

なにわ七幸

【住吉大社】

平成26年01月13日

下八社

下八社

日本百名橋

【大宮橋】

令和05年12月21日

山王神社総本宮

【山王鳥居】

令和05年12月21日

17.日吉社

日吉大社は、滋賀県大津市坂本5-1-1にある神社です。主祭神は大己貴命(おおなむちのみこと/西本宮)、大山咋神(おおやまくいのかみ/東本宮)。

日吉大社は、全国にある山王神社(日吉神社・日枝神社)の総本宮です。比叡山延暦寺を示す山形が付いた鳥居が特徴的です。

国宝

西本宮本殿

平成24年02月22日

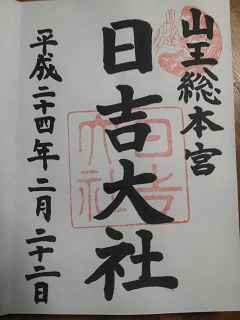

二十二社

【日吉大社】

平成24年02月22日

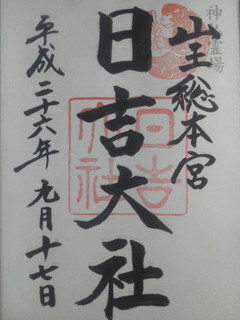

近江国二宮

【日吉大社】

平成26年09月17日

神仏霊場149番札所

【日吉大社】

平成26年09月17日

18.梅宮社

梅宮大社は、京都市右京区梅津フケノ川町30にある神社です。主祭神は酒解神(さかとけのかみ/酒造りの神)。

橘氏の氏神として知られています。酒造りの神らしく境内には酒樽が積まれています。

【梅宮大社】

鳥居

平成24年04月07日

【梅宮大社】

本殿

平成24年04月07日

【梅宮大社】

境内の山桜

平成24年04月07日

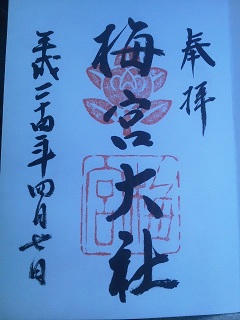

二十二社

【梅宮大社】

平成24年04月07日

19.吉田社

吉田神社は、京都市左京区吉田神楽岡町30にある神社です。主祭神は春日神(かすがのかみ/四柱の神の総称)。

江戸幕府が発布した諸社禰宜神主法度により、神職を相伝する吉田家は全国の神社の神職の任免権が与えられ江戸時代に隆盛しました。

【吉田神社】

鳥居

平成24年02月29日

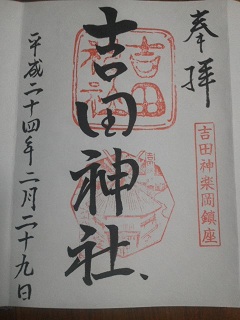

二十二社

【吉田神社】

平成24年02月29日

【吉田神社】

鳥居

平成26年07月24日

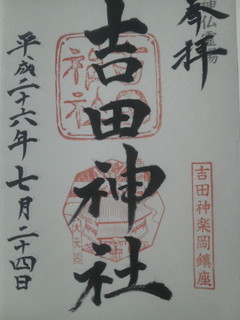

神仏霊場110番札所

【吉田神社】

平成26年07月24日

20.廣田社

廣田神社は、兵庫県西宮市大社町7-7にある神社です。主祭神は天照大神荒魂(あまてらすおおみかみのあらたま)。

廣田神社は、日本書紀に創建が記載されている神社で、えべっさんで有名な西宮神社は元は廣田神社の摂社とされています。

【廣田神社】

注連柱

平成24年03月07日

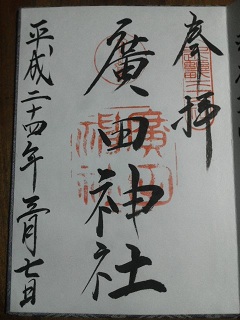

二十二社

【廣田神社】

平成24年03月07日

【廣田神社】

注連柱(しめばしら)

平成26年07月31日

神仏霊場68番札所

【廣田神社】

平成26年07月31日

国宝

【祇園造・本殿】

令和02年06月23日

人と自然が織りなす日本の風景百選

【京都の祇園祭風景】

令和05年07月14日

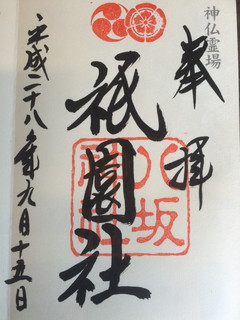

21.祇園社

八坂神社は、京都市東山区祇園町北側625にある神社です。主祭神は素戔嗚尊(すなのおのみこと/海の神)。

八坂神社は、全国の祇園社・八坂神社の総本宮です。祇園祭の胴元としても知られています。一般の神社では別棟とする本殿と拝殿を1つの入母屋屋根で覆った祇園造の建築様式の本殿が特徴的です。

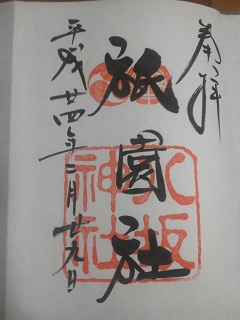

祇園祭・山鉾めぐり

【八坂神社】

平成24年02月29日

二十二社

【八坂神社】

平成24年02月29日

神仏霊場116番札所

【八坂神社】

平成28年09月15日

京都五社

【蒼龍】

平成28年09月15日

22.北野社

北野天満宮は、京都市上京区馬喰町にある神社です。主祭神は菅原道真公(学問の神)。

太宰府天満宮と並んで天神信仰の中心となる神社で、三大天満宮の一つとされています。毎月25日に縁日が開かれています。

夏の風物詩

大福梅の土用干し

平成26年07月24日

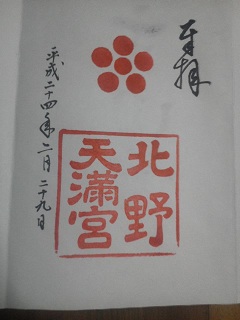

二十二社

【北野天満宮】

平成24年02月29日

三大天満宮

【北野天満宮】

平成24年02月29日

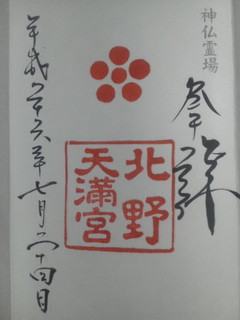

神仏霊場95番札所

【北野天満宮】

平成26年07月24日

23.丹生社

丹生川上神社中社は、奈良県吉野郡東吉野村大字小968にある神社です。主祭神は罔象女神(みつはのめのかみ/水の神様)

大正時代に丹生川上神社の地と比定されましたが、既に「上社」「下社」があったため、「中社」となりました。3社を合わせて「官幣大社丹生川上神社」とされました。

【丹生川上神社中社】

鳥居

平成24年03月23日

【丹生川上神社中社】

拝殿

平成24年03月23日

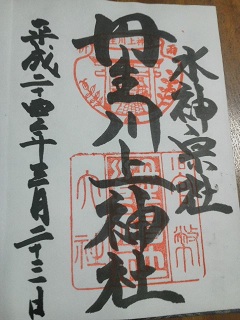

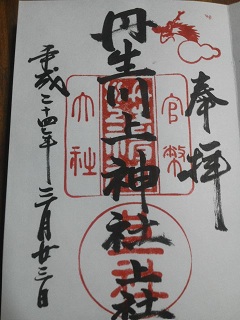

二十二社

【丹生川上神社中社】

平成24年03月23日

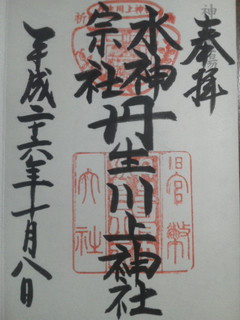

神仏霊場41番札所

【丹生川上神社中社】

平成26年10月08日

24.丹生社

丹生川上神社上社は、奈良県吉野郡川上村大字迫167にある神社です。主祭神は高龍大神(たかおかみのおおかみ/水の神)。

明治時代になるまでは高龍神社という小規模な祠でしたが、当時の下社の宮司の指摘で丹生川上神社の地と比定され「上社」となりました。

【丹生川上神社上社】

拝殿

平成24年03月23日

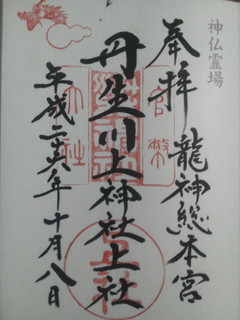

二十二社

【丹生川上神社上社】

平成24年03月23日

【丹生川上神社上社】

拝殿

平成26年10月08日

神仏霊場40番札所

【丹生川上神社上社】

平成26年10月08日

25.丹生社

丹生川上神社下社は、奈良県吉野郡下市町長谷1-1にある神社です。主祭神は闇龍神(くらおかみのかみ/水の神)。

江戸時代に丹生川上神社の地と比定されましたが、明治時代に今の上社が真の丹生川上神社の地と比定され明治29年(西暦1896年)に「上社」「下社」となり2社を合わせて「官幣大社丹生川上神社」となりました。平成30年(西暦2018年)09月08日に神仏霊場に追加されました。

神仏霊場追加札所153

【丹生川上神社下社】

平成24年05月05日

【丹生川上神社下社】

拝殿

平成24年05月05日

【丹生川上神社下社】

牛岩

平成24年05月05日

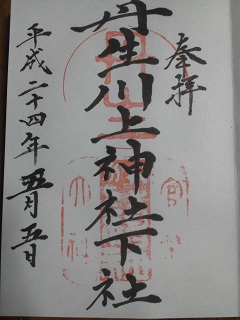

二十二社

【丹生川上神社下社】

平成24年05月05日

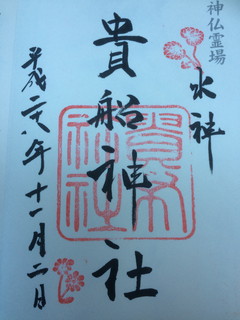

26.貴布禰社

貴船神社は、京都市左京区鞍馬貴船町180にある神社です。主祭神は高龍神(たかおかみのかみ/水の神様)。

全国の貴船神社の総本宮です。地域名は「きぶね」ですが、神社名は「きふね」です。

【貴船神社】

参道

平成24年06月17日

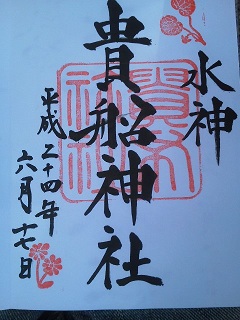

二十二社

【貴船神社】

平成24年06月17日

【貴船神社】

拝殿

平成28年11月02日

神仏霊場104番札所

【貴船神社】

平成28年11月02日

二十二社・参拝達成

二十二社・参拝達成

満願

平成22年11月19日、「二十二社」全社を参拝達成しました。平成24年01月08日からスタートした二十二社の御朱印巡りの旅は、同年06月17日にゴールしました。一度、巡礼をしていたので場所に迷うこともありませんでした。一般的な巡礼コースの中では、数量的にも範囲的にも簡易な部類になると思います。

私にとっては初めての神社の御朱印を集める旅路になりました。「二十二社」を達成した私は、「諸国一宮」へと目を向けるのでした。

神社の霊場・御朱印めぐり

神社の霊場・御朱印めぐり

[二十二社めぐり] [京都五社めぐり] [神宮別宮めぐり] [建武中興十五社] [祇園祭・山鉾めぐり] [八幡宮めぐり] [天満宮めぐり] [先人を祭る神社] [未分類の神社]

[神社の霊場めぐり]に戻る

[神社仏閣めぐり]に戻る

[トップページ]に戻る