諸国一宮二宮三宮・山陰道

諸国一宮二宮三宮・山陰道

丹波国

丹波国

平成24年04月09日

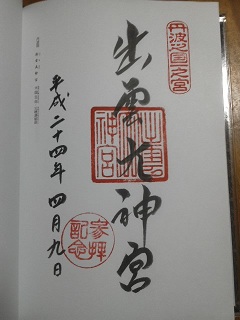

1.丹波国一宮

出雲大神宮は、京都府亀岡市千歳町千歳出雲にある神社です。主祭神は大国主命(おおくにぬしのみこと)。

出雲大神宮は、出雲国の出雲大社よりも古い歴史を持つとも言われ、出雲大社が現在地に遷座する以前は、出雲大神宮が大国主命を祀る中心的な場所であったという説があります。このため「元出雲」とも呼ばれています。

丹波国一宮

【出雲大神宮】

平成24年04月09日

丹後国

丹後国

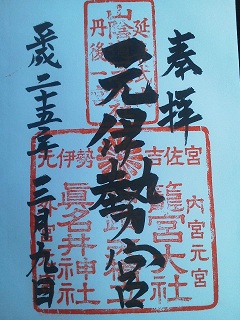

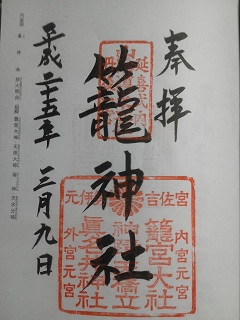

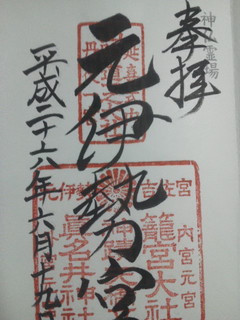

2.丹後国一宮

籠神社は、京都府宮津市字大垣430にある神社です。主祭神は彦火明命(ひこほあかりのみこと)。

籠神社は、伊勢神宮に祀られている豊受大神と天照大神が、伊勢に遷る前にこの地で祀られていたとされる場所です。そのため、「元伊勢」として古くから崇敬を集めてきました。旧称・与佐宮(よさのみや)です。

【籠神社】

拝殿前・茅の輪くぐり

平成26年06月19日

神宮別宮めぐり

【元宮】

平成25年03月09日

丹後国一宮

【籠神社】

平成25年03月09日

神仏霊場131番札所

【籠神社】

平成26年06月19日

令和02年03月27日

3.丹後国二宮

大宮売神社は、京都府京丹後市大宮町周枳1020にある神社です。主祭神は大宮売神(おおみやめのかみ)、若宮売神(わかみやめのかみ/豊受大神)。

大宮売神社の境内一帯は、弥生時代前期から続く祭祀遺跡として多くの遺物が出土しており、古くからこの地が信仰の中心であったことを物語っています。古代祭祀場から神社へと発展した連続性が証明される事例と言えます。

丹後国二宮

【大宮売神社】

令和02年03月27日

但馬国

但馬国

平成25年02月18日

4.但馬国一宮

出石神社は、兵庫県豊岡市出石町宮内99にある神社です。主祭神は天日槍命(あめのひぼこのみこと)。

出石神社は、社伝によると、垂仁天皇(第11代陛下)の時代に創建されたと伝えられています。現在の社殿は大正03年(西暦1914年)の再建です。

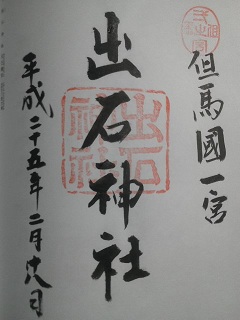

但馬国一宮

【出石神社】

平成25年02月18日

平成25年02月18日

5.但馬国一宮/二宮

粟鹿神社は、兵庫県朝来市山東町粟鹿2152にある神社です。主祭神は彦火々出見命、日子坐王、阿米美佐利命。

鎌倉時代に編纂された「但馬国大田文」では、粟鹿神社が二宮と記されていたことから、室町時代や戦国時代に出石神社が衰退すると、粟鹿神社が一宮として扱われるようになったと考えられます。

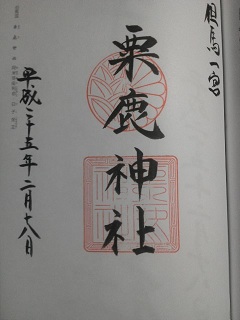

但馬国一宮または二宮

【粟鹿神社】

平成25年02月18日

平成29年07月20日

6.但馬国三宮

養父神社は、兵庫県養父市養父市場840にある神社です。主祭神は倉稻魂命、大己貴命、少彦名命、谿羽道主命、船帆足尼命。

養父神社は、社伝によると、崇神天皇(第10代陛下)の時代の創建と伝わります。天平09年(西暦737年)の「但馬国税正帳」には、出石神社、粟鹿神社とともにその名が残っています。

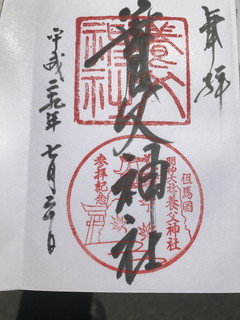

但馬国三宮

【養父神社】

平成29年07月20日

平成29年07月20日

7.但馬国三宮

水谷神社は、兵庫県養父市奥米地字中島235にある神社です。主祭神は天照皇大神。

水谷神社は、創建年代は不詳ですが、延喜式神名帳に名神大社として記載されていることから、1,000年以上の歴史ある神社です。宝永07年(西暦1710年)に現在地へ遷座されたと伝わります。

但馬国三宮

【水谷神社】

平成29年07月20日

因幡国

因幡国

平成25年02月18日

8.因幡国一宮

宇倍神社は、鳥取県鳥取市国府町宮下字一宮651にある神社です。主祭神は武内宿禰命(たけうちのすくねのみこと/長寿の神様)。

宇倍神社は、社伝によると、大化04年(西暦648年)の創建と伝わります。延喜式神名帳では因幡国で唯一の名神大社とされ、格式の高い神社でした。現在の社殿は明治31年(西暦1898年)に再建されたものです。

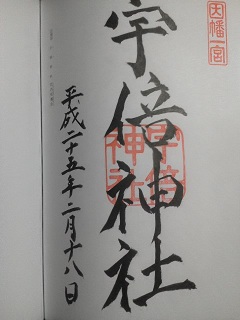

因幡国一宮

【宇倍神社】

平成25年02月18日

令和07年11月27日

9.因幡国二宮

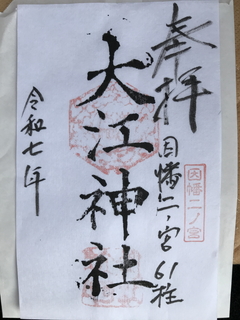

大江神社は、鳥取県八頭郡八頭町橋本734にある神社です。主祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)、天穗日命(あめのほひのみこと)、三穗津姫命(みほつひめのみこと)。

大江神社は、現地案内板に因幡国二宮とありますが、その根拠などは明記なしです。日本一祭神の多い神社と称しており祭神は61柱とされています。かつて大江川の東側に鎮座しており、その後現在の西側に転座したとされています。

因幡国二宮

【大江神社】

令和07年11月27日

伯耆国

伯耆国

平成25年08月14日

10.伯耆国一宮

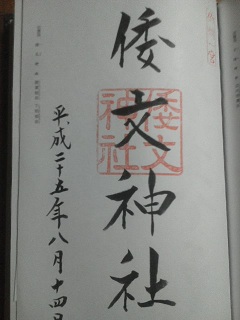

倭文神社は、鳥取県東伯郡湯梨浜町大字宮内754にある神社です。主祭神は天羽槌雄神(あめのはづちのおのかみ/倭文神/織物の神様)。

倭文神社は、大正14年(西暦1915年)に発掘調査が行われましたが、経塚(きょうづか)が発見され、国の史跡【伯耆一宮経塚】、出土品は国宝【伯耆一宮経塚出土品】に指定されています。安産祈願で知られています。

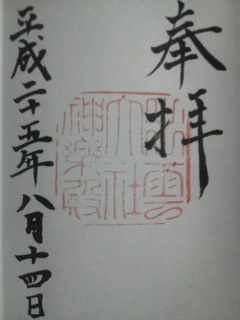

伯耆国一宮

【倭文神社】

平成25年08月14日

平成29年07月19日

11.伯耆国二宮・本社

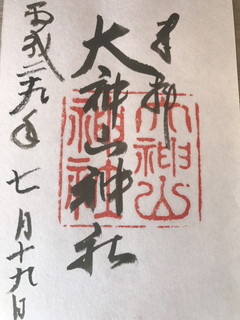

大神山神社・本社は、鳥取県米子市尾高1025にある神社です。主祭神は大穴牟遅神(おおなむぢのみこと/大国主命)。

大神山神社には、山麓の米子市にある本社と、大山の中腹にある奥宮があります。古くから神が宿る山として信仰されてきた霊峰・大山をご神体としています。社名である大神山(おおがみやま)は、大山の古い呼び名で、その信仰の中心として栄えてきました。

伯耆国二宮

【大神山神社・本社】

平成29年07月19日

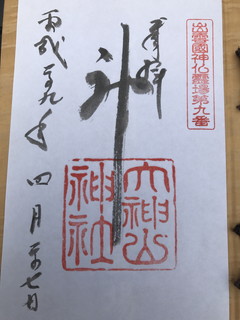

伯耆国二宮

【大神山神社・奥宮】

平成29年04月27日

出雲國神仏霊場9番札所

【大神山神社・奥宮】

平成29年04月27日

12.伯耆国二宮・奥宮

大神山神社・奥宮は、鳥取県西伯郡大山町大山にある神社です。主祭神は大穴牟遅神(おおなむぢのみこと/大国主命)。

大神山神社・奥宮は、約700mにわたる自然石の石畳が敷き詰められており、その長さは日本一といわれています。本殿と拝殿が一体となった権現造りの社殿は、国の重要文化財に指定されており最大級の規模です。

平成30年06月20日

13.伯耆国三宮

倭文神社は、鳥取県倉吉市志津209にある神社です。主祭神は経津主神(ふつぬしのかみ)、武葉槌神(たけはづちのかみ)、下照姫命(したてるひめのみこと)。

倭文神社は、創建年代は不詳ですが、延喜式神名帳に記載のある式内社です。一宮と同一名称ですが、これは伯耆国では古来の織物である倭織(しづおり)を生業としていた人々が多く、倭文部(しとりべ)と呼んでいたことから倭文神社が多いと思われます。

伯耆国三宮

【倭文神社】

平成30年06月20日

出雲国

出雲国

拝殿

平成25年08月14日

神楽殿

平成25年08月14日

日本の渚100選

【稲佐の浜】

令和06年06月16日

14.出雲国一宮

出雲大社は、島根県出雲市大社町杵築東195にある神社です。主祭神は大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)。

出雲大社は、正確な創建時期は不明ですが、古事記や日本書紀といった古代の文献にその由緒が記されており、日本最古の神社の一つとされています。かつては杵築大社(きずきたいしゃ)と呼ばれていました。二拝四拍手一拝で参拝するのが正式な作法とされています。

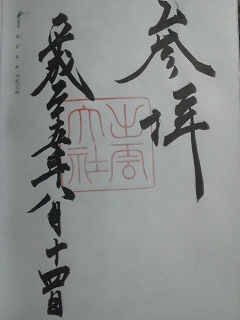

出雲国一宮

【出雲大社・神楽殿】

平成25年08月14日

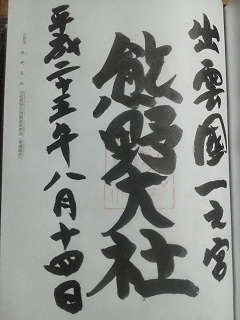

出雲国一宮

【出雲大社】

平成25年08月14日

平成28年07月27日

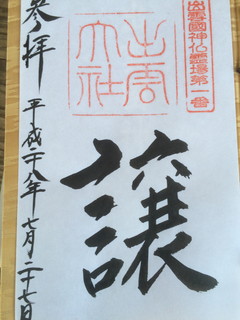

出雲國神仏霊場1番札所

【出雲大社】

平成28年07月27日

15.出雲国一宮

熊野大社は、島根県松江市八雲町熊野2451にある神社です。主祭神は熊野大神(くまのおおかみ/櫛御気野命/くしみけぬのみこと)。

熊野大社は、毎年10月に行われる神事・鑽火祭(さんかさい)など火を司る神社として特別な地位・日本火出初之社(ひのもとひでぞめのやしろ)とされています。出雲大社の宮司(出雲國造)は、新任の際に熊野大社から神聖な火を起こす道具を拝戴し、この火をもって初めて祭祀を行うという伝統が今も続いています。

平成25年08月14日

出雲国一宮

【熊野大社】

平成25年08月14日

平成29年05月03日

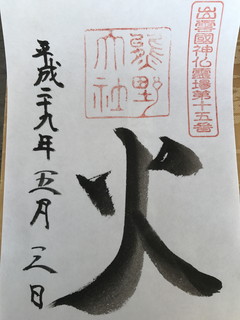

出雲國神仏霊場15番札所

【熊野大社】

平成29年05月03日

16.出雲国二宮

佐太神社は、島根県松江市鹿島町佐陀宮内73にある神社です。主祭神は佐太御子大神(さたみこのおおかみ)。

佐太神社は、出雲国風土記に登場する古社で、出雲大社と同様、旧暦10月(神在月)には全国の八百万の神々が佐太神社にも集まるとされ、11月20〜25日まで「神在祭(お忌みさん)」が行われます。

平成29年04月26日

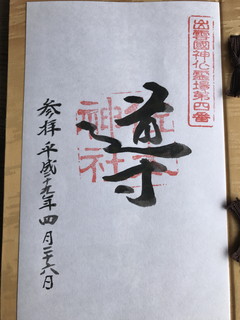

出雲國神仏霊場4番札所

【佐太神社】

平成29年04月26日

平成29年07月19日

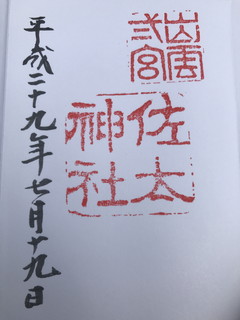

出雲国二宮

【佐太神社】

平成29年07月19日

石見国

石見国

平成25年08月15日

17.石見国一宮

物部神社は、島根県大田市川合町川合1545にある神社です。主祭神は宇摩志麻遅命(うましまじのみこと/物部氏の祖)。

物部神社は、社伝によると、崇神天皇07年(紀元前91年)の創建と伝わります。宇摩志麻遅命を祖神とする物部氏は、古代日本の有力な豪族でした。

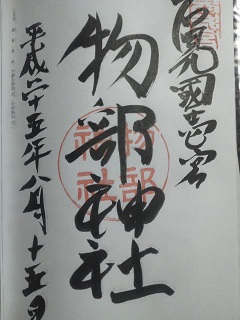

石見国一宮

【物部神社】

平成25年08月15日

18.石見国二宮

多鳩神社は、島根県江津市二宮町神主イ307にある神社です。主祭神は事代主命(ことしろぬしのみこと)。

多鳩神社は、特徴的な社殿になっています。横に長い拝殿に、本殿と拝殿を繋ぐ回廊を幣殿(へいでん)と呼びますが、幣殿が非常に長い構造をしています。また八咫烏(ヤタガラス)の伝説がある神社です。

【多鳩神社・拝殿】

平成29年06月14日

【多鳩神社・拝殿】

平成29年06月14日

石見国二宮

【多鳩神社】

平成29年06月14日

19.石見国三宮

大祭天石門彦神社は、島根県浜田市相生町1571にある神社です。主祭神は天石門別神(あまのいわとわけのかみ)。

大祭天石門彦神社は、社伝によると、応神天皇(第15代陛下)の御代に、阿波忌部氏の一族が氏神として祀ったのが始まりとされています。地域の文化である石見神楽と深く結びついており、石見神楽定期公演の会場として使用されています。

平成30年06月19日

平成30年06月19日

石見国三宮

【大祭天石門彦神社】

平成30年06月19日

隠岐国

隠岐国

平成28年06月01日

20.隠岐国一宮

水若酢神社は、島根県隠岐郡隠岐の島町郡723にある神社です。主祭神は水若酢命(みずわかすのみこと)。

水若酢神社は、社伝によれば、創建は仁徳天皇(第16代陛下)の時代と伝えられる古社です。

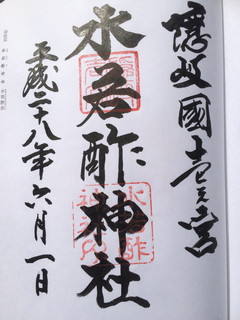

隠岐国一宮

【水若酢神社】

平成28年06月01日

平成28年06月02日

21.隠岐国一宮

由良比女神社は、島根県隠岐郡西ノ島町浦郷922にある神社です。主祭神は由良比女命(ゆらひめのみこと)。

由良比女神社は、社伝によると、由良比女命が苧桶(おうけ)に乗って海を渡っていたところ、海に浸した手にイカが絡みついた(あるいは噛みついた)ことがあり、この失態を詫びるため、毎年旧暦10月1日になると、多くのイカが群れをなして神社の前の湾に押し寄せると伝えられています。そして現地はとってもイカ臭いです。

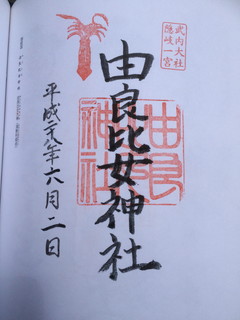

隠岐国一宮

【由良比女神社】

平成28年06月02日

諸国一宮二宮三宮・御朱印めぐり

諸国一宮二宮三宮・御朱印めぐり

[五畿] [東海道] [東山道] [北陸道] [山陰道] [山陽道] [南海道] [西海道] [新一宮]

[諸国一宮二宮三宮]に戻る

[神社仏閣めぐり]に戻る

[トップページ]に戻る