諸国一宮二宮三宮・北陸道

諸国一宮二宮三宮・北陸道

若狭国

若狭国

平成24年08月05日

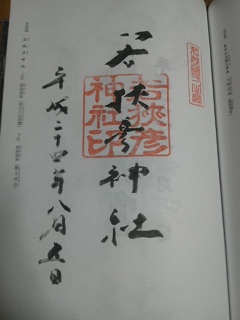

1.若狭国一宮・上社

若狭彦神社は、福井県小浜市龍前28-7にある神社です。主祭神は若狭彦大神 (彦火火出見尊/ひこほほでみのみこと)。

若狭彦神社では、若狭彦神社を上社、若狭姫神社を下社としています。正確な創建年代は不明ですが、古くからこの地に鎮座していたとされ、延喜式神名帳にも掲載されています。

若狭国一宮

【若狭彦神社】

平成24年08月05日

平成24年08月05日

2.若狭国一宮・下社

若狭姫神社は、福井県小浜市遠敷65-41にある神社です。主祭神は若狭姫大神 (豊玉姫命/とよたまひめのみこと)。

若狭姫神社は、両手を挙げたポーズのように見える千年杉が印象的です。若狭彦神社と若狭姫神社は、夫婦神として崇拝されてきました。

若狭国一宮

【若狭姫神社】

平成24年08月05日

越前国

越前国

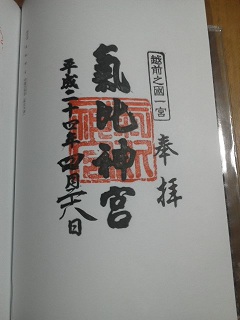

3.越前国一宮

氣比神宮は、福井県敦賀市曙町11-68にある神社です。主祭神は伊奢沙別命(いざさわけのみこと/気比大神)。

氣比神宮のシンボルであり、国の重要文化財にも指定されている高さ11mの大鳥居は、奈良の春日大社、広島の厳島神社と並んで「日本三大木造大鳥居」の一つに数えられています。

平成24年04月28日

日本の白砂青松100選

【気比の松原】

令和02年05月02日

越前国一宮

【氣比神宮】

平成24年04月28日

平成30年06月25日

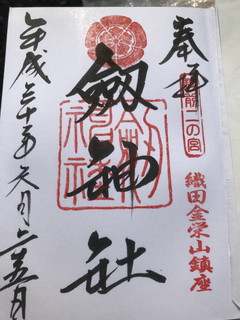

4.越前国二宮

劔神社は、福井県丹生郡越前町織田113-1にある神社です。主祭神は素盞嗚尊(すさのおのみこと)。

劔神社は、地元では織田明神(おたみょうじん)と呼ばれているそう。織田信長の祖先は、この地の荘官、劔神社の神官を務めていたとされており、織田信長も劒神社を氏神として保護しました。

越前国二宮

【劔神社】

平成30年06月25日

越前国南条郡

越前国南条郡

八幡宮めぐり

【大塩八幡宮】

平成30年06月25日

5.越前国南条郡二宮

大塩八幡宮は、福井県越前市国兼22-2にある神社です。主祭神は帯中日子天皇(仲哀天皇)、応神天皇、神功皇后。

大塩八幡宮は、仁和03年(西暦887年)の創建と伝えられています。越前国南条郡の郡内二宮と呼ばれた説と越前国二宮とされた説がありますが、前者が有力です。

越前国南条郡二宮

【大塩八幡宮】

平成30年06月25日

加賀国

加賀国

平成24年04月28日

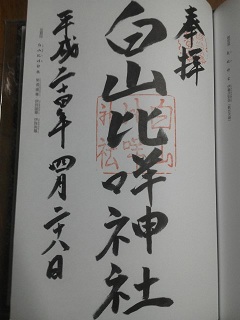

6.加賀国一宮

白山比咩神社は、石川県白山市三宮町ニ105-1にある神社です。主祭神は白山比咩大神(しらやまひめのかみ)。

白山比咩神社は、全国に約3,000社ある白山神社の総本宮です。霊峰・白山をご神体山としています。神話の時代の創建で、室町時代に現在地に遷座しています。

加賀国一宮

【白山比咩神社】

平成24年04月28日

平成30年06月25日

7.加賀国二宮

菅生石部神社は、石川県加賀市大聖寺敷地ル乙81にある神社です。主祭神は菅生石部神(天津日高日子穗穗出見命[あまつひこたかひこほほでみのみこと]、豐玉毘賣命[とよたまひめのみこと]、鵜葺草葺不合命[あがやふきあえずのみこと]の総称)。

菅生石部神社は、社伝によれば、用明天皇元年(585年)に、この地で疫病が流行した際、宮中で祀られていた神様を当地に遷したのが始まりと伝えられています。

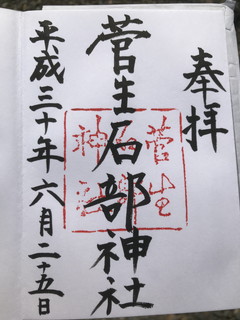

加賀国二宮

【菅生石部神社】

平成30年06月25日

雑談

菅生石部神社が、中世には越前国三宮、後に加賀国二宮とされた説もありますが、加賀立国は、弘仁14年(西暦823年)と律令国家で一番最後に立国しています。一宮制度が定着する平安時代の中~後期とは200年以上の開きがあるので、菅生石部神社が越前国三宮とされることがまずなかったはず、というのが私の見解です。何が真実なのかはわかりません。

平成30年06月25日

8.加賀国二宮

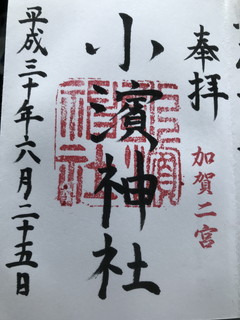

小濱神社は、石川県河北郡内灘町大根布3-157にある神社です。主祭神は大己貴神、事代主神、少彦名神。

小濱神社は、江戸時代には加賀藩主の信仰も集め、社殿の造営は加賀藩によって行われてきました。現在の本殿は、天保03年(西暦1832年)に建築されたものを、明治時代に現在地へ移築したものです。

加賀国二宮

【小濱神社】

平成30年06月25日

能登国

能登国

平成25年07月31日

9.能登国一宮

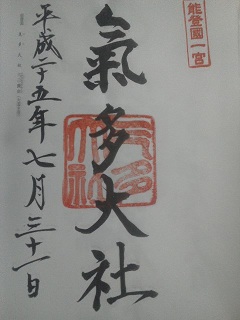

氣多大社は、石川県羽咋市寺家町ク1にある神社です。主祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)。

氣多大社は、能登半島の付け根に位置しており、創建は神話の時代に遡ります。古くから北陸の大社として知られています。本殿の奥には国の天然記念物【入らずの森】(いらずのもり)が広がっています。

能登国一宮

【氣多大社】

平成25年07月31日

平成30年06月25日

10.能登国二宮

伊須流岐比古神社は、石川県鹿島郡中能登町石動山子1にある神社です。主祭神は伊須流岐比古神(いするぎひこのかみ/石動権現)、白山比咩神(しらやまひめのかみ)。

伊須流岐比古神社は、社伝によると、養老元年(西暦717年)に泰澄(たいちょう)によって創建されたと伝わります。霊峰・石動山(せきどうざん)の山頂に鎮座しており、神仏習合の霊場として3,000人もの衆徒を擁する一大勢力を誇ったと伝わります。

能登国二宮

【伊須流岐比古神社】

平成30年06月25日

平成30年06月25日

11.能登国二宮

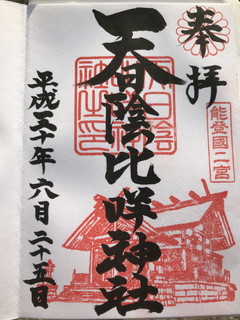

天日陰比咩神社は、石川県鹿島郡中能登町二宮子甲8にある神社です。主祭神は天日陰比咩大神(あめひかげひめのおおかみ)、屋船久久能智命(やふねのくくのちのみこと)。

天日陰比咩神社は、社伝によると、崇神天皇(第10代陛下)の時代に創建されたと伝えられています。古くから神事用のどぶろくを造り続けており、現在も国税局の許可を受けて、その歴史と伝統を連綿と受け継いでいます。

能登国二宮

【天日陰比咩神社】

平成30年06月25日

越中国

越中国

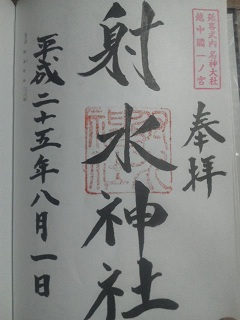

12.越中国一宮

射水神社は、富山県高岡市古城1-1にある神社です。主祭神は瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)。

射水神社は、明治08年(西暦1875年)に、高岡城の本丸跡である現在の地へ遷座しました。高岡城跡は、現在、高岡古城公園として整備されており、桜の名所としても知られ、春には多くの花見客で賑わいます。

平成25年08月01日

日本100名城

【高岡城】

令和07年07月10日

越中国一宮

【射水神社】

平成25年08月01日

平成25年08月01日

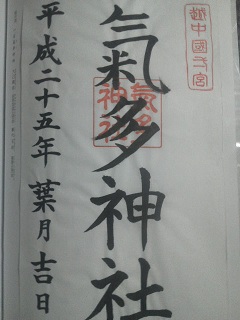

13.越中国一宮

気多神社は、富山県高岡市伏木一宮1-10-1にある神社です。主祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)、奴奈加波比売命 (ぬなかわひめのみこと)。

気多神社は、社伝によれば、養老元年(西暦717年)に行基が創建したと伝えられています。能登一宮【氣多大社】から分霊を勧請したという説もあります。

越中国一宮

【気多神社】

平成25年08月01日

平成24年05月08日

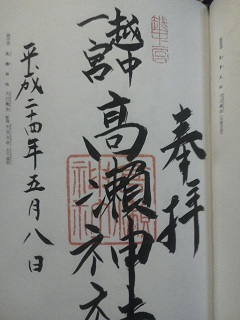

14.越中国一宮

高瀬神社は、富山県南砺市高瀬291にある神社です。主祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)。

高瀬神社は、社伝によると、平安時代の末に一時国府が砺波郡に移転したことから、それ以降、越中国一宮とされたと伝わります。越中国は一宮を名乗る神社が4社もあります。

越中国一宮

【高瀬神社】

平成24年05月08日

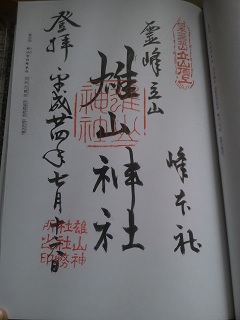

15.越中国一宮・峰本社

雄山神社・峰本社は、富山県中新川郡立山町立山峰1にある神社です。主祭神は伊邪那岐神(いざなぎのかみ)、天手力雄神 (あめのたぢからおのかみ)。

雄山神社・峰本社は、立山の主峰・雄山(標高3,003m)の山頂に位置しており、参拝するには、ちゃんとした服装で挑む必要があります。

平成24年07月16日

全国百選めぐり

【立山の百選】

令和07年07月09日

越中国一宮

【雄山神社・峰本社】

平成24年07月16日

平成24年07月16日

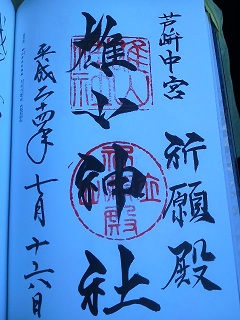

16.越中国一宮・中宮祈願殿

雄山神社・中宮祈願殿は、富山県中新川郡立山町芦峅寺2にある神社です。主祭神は伊邪那岐神(いざなぎのかみ)、天手力雄神 (あめのたぢからおのかみ)。

立山は、古くから修験道の聖地として信仰を集めてきました。中宮祈願殿は、立山登山の玄関口である芦峅寺にあり、立山登拝が困難な人々が祈りを捧げる場所として機能してきました。

越中国一宮

【雄山神社・中宮祈願殿】

平成24年07月16日

平成24年07月16日

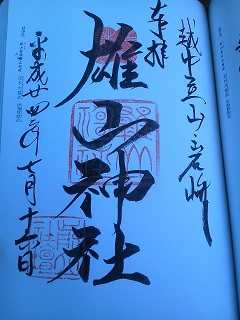

17.越中国一宮・前立社壇

雄山神社・前立社壇は、富山県中新川郡立山町岩峅寺1にある神社です。主祭神は伊邪那岐神(いざなぎのかみ)、天手力雄神 (あめのたぢからおのかみ)。

雄山神社・前立社壇は、雄山神社の里宮であり、古くから立山信仰の中心地として、また立山登拝の出発地として栄えました。落ち着いた雰囲気で、歴史を感じさせる重厚な社殿が特徴です。

越中国一宮【雄山神社・前立社壇】平成24年07月16日

越後国

越後国

平成24年08月27日

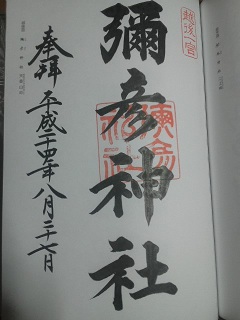

18.越後国一宮

彌彦神社は、新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦2898にある神社です。主祭神は天香山命(あめのかごやまのみこと)。

彌彦神社は、標高634mの弥彦山(やひこやま)の山麓に位置しており、弥彦山をご神体としています。主祭神の天香山命は、「おやひこさま」とも慕われる越後開拓の祖神です。

越後国一宮

【彌彦神社】

平成24年08月27日

平成24年08月27日

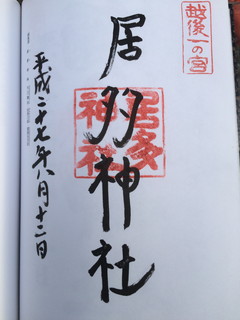

19.越後国一宮

居多神社は、新潟県上越市五智6-1-11にある神社です。主祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)。

居多神社は、浄土真宗の開祖・親鸞が越後に流罪となった際、居多神社を訪れ、社僧と交流したと伝えられています。明治12年(西暦1879年)に現在地に遷座しました。

越後国一宮

【居多神社】

平成27年08月12日

平成24年08月27日

20.越後国一宮

天津神社は、新潟県糸魚川市一の宮1-3-34にある神社です。天津彦々火瓊々杵尊(あまつひこひこほににぎのみこと)。

天津神社は、社伝によると、景行天皇(第12代陛下)の時代の創建と伝えられ、孝徳天皇(第36代陛下)の勅願所であったと伝えられています。

越後国一宮

【天津神社】

平成24年08月27日

平成30年06月27日

21.越後国二宮

物部神社は、新潟県柏崎市西山町二田602にある神社です。主祭神は二田天物部命(ふたたのあめのもののべのみこと)。

物部神社は、主祭神の二田天物部命は、彌彦神社の主祭神・天香山命と一緒に越後にやってきた神様(開拓神)とされています。地名を付けて二田(ふただ)物部神社とも呼ばれます。。

越後国二宮

【物部神社】

平成30年06月27日

佐渡国

佐渡国

平成23年05月25日

22.佐渡国一宮

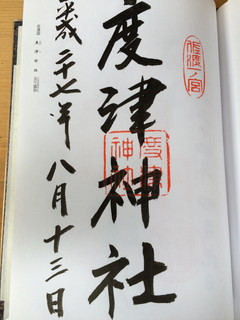

度津神社は、新潟県佐渡市飯岡550-4にある神社です。主祭神は五十猛命(いたけるのみこと/素戔嗚尊の子)。

度津神社は、文明02年(西暦1470年)に羽茂川の洪水により社地や社殿、古文書などが流失したため、詳しい由緒は失われていますが、延喜式神名帳記載の佐渡国9社の式内社のうち、筆頭として記載されています。

佐渡国一宮

【度津神社】

平成27年08月13日

令和06年04月24日

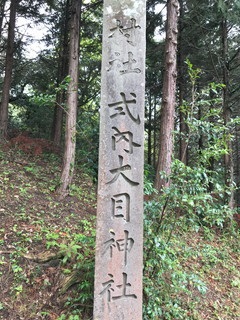

23.佐渡国二宮

大目神社は、新潟県佐渡市吉岡1284にある神社です。主祭神は大宮賣神(おおみやのめのかみ)。

大目神社は、延喜式神名帳記載の佐渡国9社の式内社の一つです。佐渡志(江戸時代後期編纂・田中美清作)によると、徳治02年(西暦1307年)に地頭の本間氏によって社殿が修理されたという棟札の記録が残されているそう。

佐渡国二宮

【大目神社】

令和06年04月24日

令和06年04月25日

24.佐渡国三宮

引田部神社は、新潟県佐渡市金丸488-丙にある神社です。主祭神は大彦命(おおひこのみこと)。

引田部神社は、延喜式神名帳記載の佐渡国9社の式内社の一つです。天正17年(西暦1589年)に、上杉景勝が引田部神社に制札(せいさつ/領主が、領内の寺社や住民に対して発布した法度(法令)や禁制(禁止事項)を記した木札のこと)が与えられたと伝わります。

佐渡国三宮

【引田部神社】

令和06年04月25日

諸国一宮二宮三宮・御朱印めぐり

諸国一宮二宮三宮・御朱印めぐり

[五畿] [東海道] [東山道] [北陸道] [山陰道] [山陽道] [南海道] [西海道] [新一宮]

[諸国一宮二宮三宮]に戻る

[神社仏閣めぐり]に戻る

[トップページ]に戻る