諸国一宮二宮三宮・山陽道

諸国一宮二宮三宮・山陽道

播磨国

播磨国

平成25年02月17日

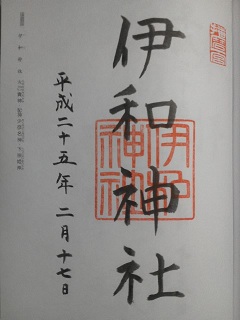

1.播磨国一宮

伊和神社は、兵庫県宍粟市一宮町須行名407にある神社です。主祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)。

伊和神社は、複数の創建伝承があり明確ではありません。正暦02年(西暦991年)、正一位の神階に叙せられています。海神社・粒坐天照神社(いいぼにますあまてらすじんじゃ)と合わせて「播磨三大社」として扱われます。

播磨国一宮

【伊和神社】

平成25年02月17日

平成30年04月18日

2.播磨国二宮

荒田神社は、兵庫県多可郡多可町加美区的場145-1にある神社です。主祭神は少名彦命(すくなひこな)、素盞鳴命(すさのお)、木花咲耶姫命(このはなさくやひめ)。

荒田神社は、社伝によれば、天平勝宝元年(西暦749年)に少彦名命がこの地に降臨したことが起源とされています。平安時代には、坂上田村麻呂が崇敬し、社殿を造営したという伝承も残されています。

播磨国二宮

【荒田神社】

平成30年04月18日

平成30年04月19日

3.播磨国三宮

住吉神社は、兵庫県加西市北条町北条1318にある神社です。主祭神は酒見神、底筒男命(そこつつのおのみこと)、中筒男命(なかつつのおのみこと)、表筒男命(うわつつのおのみこと)、神功皇后。

住吉神社は、社伝によると、養老元年(西暦717年)の創建と伝わります。当初は「酒見大明神」や「住吉酒見社」と呼称していたそう。明治時代に住吉神社に改称されました。

播磨国三宮

【住吉神社】

平成30年04月19日

平成30年08月18日

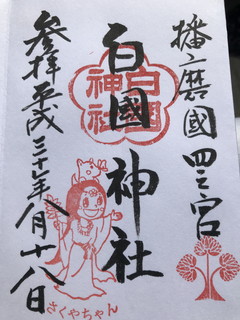

4.播磨国四宮

白国神社は、兵庫県姫路市白国5-15-1にある神社です。主祭神は木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)。

白国神社は、社伝によると、創建は景行天皇の時代と伝えられています。毎年10月に開催される秋祭りは、神輿渡御(みこしとぎょ)や獅子舞が奉納され、多くの人々で賑わいます。

播磨国四宮

【白国神社】

平成30年08月18日

平成30年08月18日

5.播磨国五宮

高岳神社は、兵庫県姫路市西今宿8-5-8にある神社です。主祭神は応神天皇、仲哀天皇、崇道天皇、事代主命、猿田彦神。

高岳神社は、社伝によると、元々は八丈岩山(はちじょういわやま)に鎮座していましたが、天長03年(西暦826年)に現在の蛤山(はまぐりやま)に遷座したと伝えられています。

播磨国五宮

【高岳神社】

平成30年08月18日

美作国

美作国

平成25年02月15日

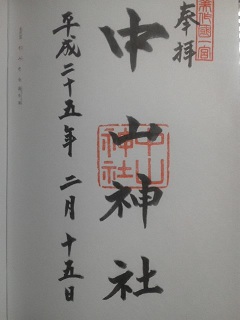

6.美作国一宮

中山神社は、岡山県津山市一宮695にある神社です。主祭神は鏡作神(かがみつくりのかみ)。

中山神社は、伝承では慶雲04年(西暦707年)に創建されたとされています。平安時代の延喜式神名帳では、美作国唯一の名神大社とされ古来より格式高く扱われました。

美作国一宮

【中山神社】

平成25年02月15日

平成31年01月03日

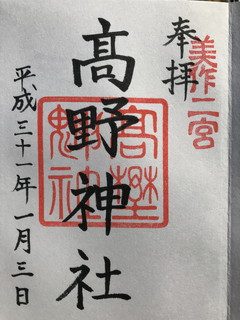

7.美作国二宮

高野神社は、岡山県津山市二宮601にある神社です。主祭神は彦波限建鵜葺草葺不合尊(ひこなぎさたけうがやふきあえずのみこと)。

高野神社は、社伝によれば、安閑天皇02年(西暦534年)の創建と伝わります。延喜式神名帳には式内社として「美作国苫東郡 高野神社」の記載があり、もう一つの高野神社と論社となっています。

美作国二宮

【高野神社】

平成31年01月03日

平成31年01月03日

8.美作国二宮

高野神社は、岡山県津山市高野本郷1014にある神社です。主祭神は鵜葺草葺不合命(うがやふきあえずのみこと)。

高野神社は、創建年代は不詳ですが、貞観06年(西暦864年)に従五位に叙せられたと、初めて文献に登場するそうで、貞観17年(875年)には正五位下に昇進しています。

美作国二宮

【高野神社】

平成31年01月03日

備前国

備前国

平成24年02月18日

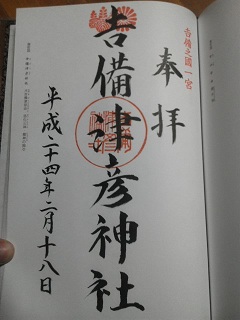

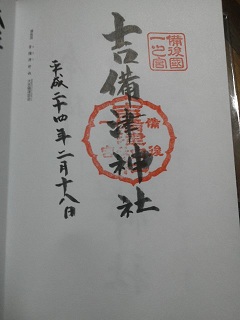

9.備前国一宮

吉備津彦神社は、岡山市北区一宮1043にある神社です。主祭神は大吉備津彦命(おおきびつひこのみこと/吉備国を平定した古代日本の皇族)。

吉備津彦神社は、社伝によると、推古天皇(第33代陛下)の時代に創建されたと伝わります。桃太郎伝説ゆかりの地としても有名で主祭神の大吉備津彦命は桃太郎のモデルと言われています。

備前国一宮

【吉備津彦神社】

平成24年02月18日

平成25年02月15日

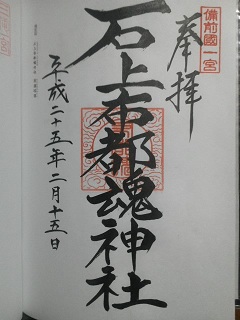

10.備前国一宮

石上布都魂神社は、岡山県赤磐市石上字風呂谷1448にある神社です。主祭神は素盞嗚尊(すさのおのみこと)

石上布都魂神社は、明治時代までは、素盞嗚尊が八岐大蛇を斬ったときの剣である布都御魂(ふつのみたま)が祭神とされていたと言われています。参拝の後、電話連絡をした上で家庭訪問し、御朱印を賜りました。

備前国一宮

【石上布都魂神社】

平成25年02月15日

平成28年07月26日

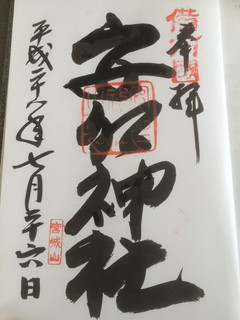

11.備前国元一宮

安仁神社は、岡山市東区西大寺一宮895にある神社です。主祭神は五瀬命(いつせのみこと/日本神話に登場する日本の皇族)。

安仁神社は、続日本後紀や延喜式神名帳に名神大社として記載されており、天慶02年(西暦939年)に起こった藤原純友の乱の際に加担したため朝廷から一宮の地位を剥奪された伝わります。

備前国元一宮

【安仁神社】

平成28年07月26日

備中国

備中国

平成24年02月18日

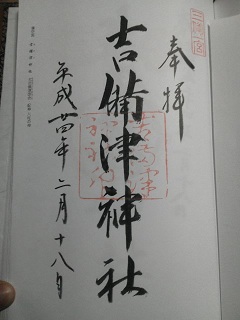

12.備中国一宮

吉備津神社は、岡山市北区吉備津931にある神社です。主祭神は大吉備津彦命(おおきびつひこのみこと)。

吉備津神社は、応仁の乱で焼失しましたが、永禄年間(西暦1558〜1570年)に再建され、現在の社殿となっています。比翼入母屋造(ひよくいりもやづくり)や吉備津造(きびつづくり)と呼ばれる入母屋造の2棟を1棟に結合した形態の建築様式になっています。

備中国一宮

【吉備津神社】

平成24年02月18日

令和06年04月09日

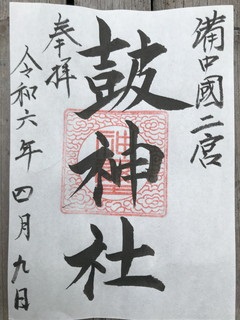

13.備中国二宮

皷神社は、岡山市北区上高田3628にある神社です。主祭神は高田姫命(たかだひめのみこと)。

皷神社は、創建は不詳ですが、平安時代の延喜式神名帳に記載された式内社です。主祭神の高田姫命は、大吉備津日子命の妻とされており、他の祭神も吉備国平定に関連した神さまが祀られています。

備中国二宮

【皷神社】

令和06年04月09日

備後国

備後国

平成24年02月18日

14.備後国一宮

吉備津神社は、広島県福山市新市町宮内400にある神社です。主祭神は大吉備津彦命(おおきびつひこのみこと)。

吉備津神社は、伝承によると、吉備国が備前国、備中国、備後国の三国に分離された後の大同元年(西暦806年)に吉備国一宮【吉備津神社】より勧請して創建されたと伝えられています。毎年02月03日に行われる「ほら吹き放談神事」は奇祭として有名です。

備後国一宮

【吉備津神社】

平成24年02月18日

平成24年02月18日

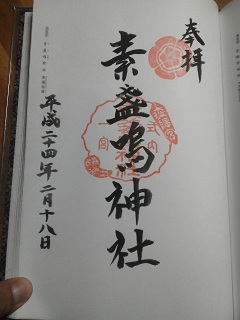

15.備後国一宮

素盞嗚神社は、広島県福山市新市町大字戸手1-1にある神社です。主祭神は素盞嗚尊(すさのおのみこと)

素盞嗚神社は、社伝によれば、天武天皇(第40代陛下)の御代(西暦673〜686年)に創建されたと伝えられています。古くから神仏習合が進み、明治時代になるまで牛頭天王(ごずてんのう)を祭神としていたと伝わります。

備後国一宮

【素盞嗚神社】

平成24年02月18日

令和04年06月02日

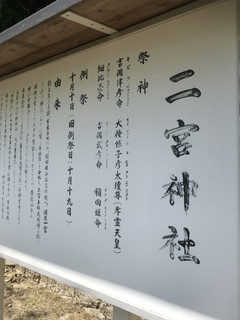

16.備後国二宮

二宮神社は、広島県福山市神辺町八尋1203にある神社です。主祭神は大倭根子日子賦斗邇命(おおやまとねこひこふとにのみこと/孝霊天皇)。

二宮神社は、かつては境内に隣接する蓮乗院(れんじょういん)が神宮寺であり、神仏習合の信仰が深く根付いていたと伝わります。

備後国二宮

【二宮神社】

令和04年06月02日

17.備後国二宮

知波夜比古神社は、広島県三次市高杉町383にある神社です。主祭神は日子穂穂手見命(ひこほほでみのみこと)。

知波夜比古神社は、平安時代の延喜式神名帳に記載のある式内社です。戦国時代には、この地に築かれた高杉城(たかすぎじょう)の本丸内に鎮座しており、現地は県の史跡【高杉城跡】です。

備後国二宮

【知波夜比古神社】

平成31年01月02日

平成31年01月02日

平成31年01月02日

備後国二宮

【吉備津神社】

平成31年01月02日

18.備後国二宮

吉備津神社は、広島県庄原市東城町久代1749にある神社です。主祭神はよくわかりません。

吉備津神社は、創建年代は不詳ですが、古くからこの地の有力な神社とされており、備後国一宮【吉備津神社】から爾比山麓に勧請したと伝わります。備後国二宮を称しています。

令和**年**月**日

19.備後国三宮

南宮神社は、広島県府中市栗柄町2980にある神社です。主祭神は孝霊天皇(こうれいてんのう/第7代陛下)、伊弉諾尊(いざなぎのかみ)、伊弉冉尊(いざなみのかみ)、金山彦命(かなやまひこのかみ)。

南宮神社は、社伝によると、大同02年(西暦807年)の創建と伝わります。備後国の国府がかつて府中市にあったため、その南方に鎮座するこの神社が「南宮」と名付けられた説が有力です。

備後国三宮

【南宮神社】

令和**年**月**日

安芸国

安芸国

20.安芸国一宮

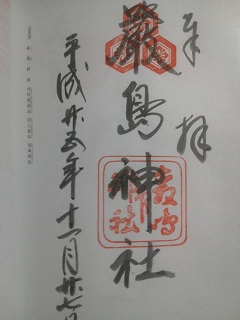

厳島神社は、広島県廿日市市宮島町1-1にある神社です。主祭神は宗像三女神(むなかたさんじょじん)。

厳島神社は、伝承によれば、推古天皇元年(西暦593年)の創建と伝わります。平安時代に平清盛が篤く信仰し、現在の海上に立つ大規模な社殿を整えたことで知られています。日本三景の一つとしても有名です。

平成25年11月27日

かおり風景100選

【厳島神社潮のかおり】

平成30年12月28日

安芸国一宮

【厳島神社】

平成25年11月27日

平成31年01月02日

21.安芸国二宮

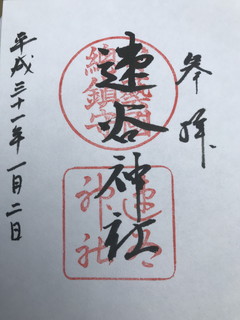

速谷神社は、広島県廿日市市上平良308-1にある神社です。主祭神は飽速玉男命 (あきはやたまおのみこと)。

速谷神社は、創建は不詳ですが、安芸国最古の神社として扱われています。特に交通安全の守護神として知られており、地元民は「車を買ったら速谷さん」と言われるほどの認知度です。

安芸国二宮

【速谷神社】

平成31年01月02日

周防国

周防国

平成24年03月16日

22.周防国一宮

玉祖神社は、山口県防府市大字大崎1690にある神社です。主祭神は玉祖命(たまのおやのみこと)。

玉祖神社は、日本書紀によれば、景行天皇(第12代陛下)が九州南部の熊襲(くまそ)征伐のために西行する途中、玉祖神社で戦勝祈願したと伝わります。

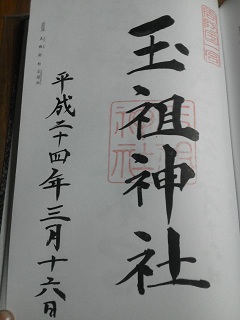

周防国一宮

【玉祖神社】

平成24年03月16日

平成31年01月01日

23.周防国二宮

出雲神社は、山口県山口市徳地堀3572にある神社です。主祭神は大己貴命、事代主命。

出雲神社は、社伝によると、創建は霊亀元年(西暦715年)と伝えられています。

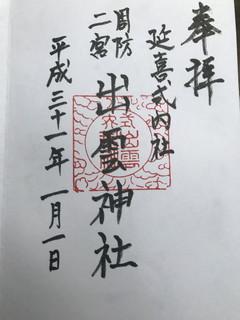

周防国二宮

【出雲神社】

平成31年01月01日

平成31年01月01日

24.周防国三宮

仁壁神社は、山口県山口市三の宮2-6-22にある神社です。主祭神は住吉三神(表筒男命・中筒男命・底筒男命)。

仁壁神社は、伝承によると、創建は崇神天皇(第10代陛下)の御代とされています。延喜式神名帳に記載のある式内社です。大内氏や毛利氏といった当地を治めた権力者からの信仰が篤かったことが知られています。

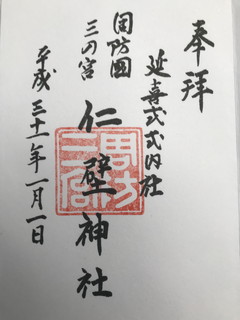

周防国三宮

【仁壁神社】

平成31年01月01日

平成31年01月01日

25.周防国四宮

赤田神社は、山口県山口市吉敷780にある神社です。主祭神は大己貴命、少彦名命、猿田彦大神、柿本人麿。

赤田神社は、社伝によると、成務天皇09年(西暦139年)に出雲大社から大己貴命の分霊を勧請したのが始まりと伝えられています。養老元年(西暦717年)に神託によって現在の地に遷座し、地名から赤田神社と改称されました。

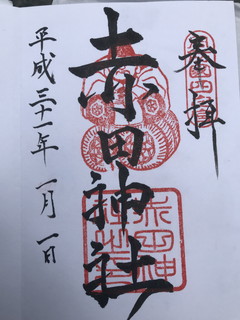

周防国四宮

【赤田神社】

平成31年01月01日

平成31年01月01日

26.周防国五宮

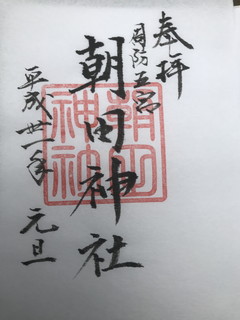

朝田神社は、山口県山口市矢原1241にある神社です。主祭神は罔象女命(みつはのめのかみ)。

朝田神社は、創建年代は不詳ですが、古くは「五の宮大明神」と呼ばれていたと伝わります。主祭神の罔象女神は、水の神様で、農業や生活に欠かせない水の恵みを司るとされています。

周防国五宮

【朝田神社】

平成31年01月01日

雑談

周防国では一宮から五宮まで明確で御朱印も対応頂けてとても満足です。これは伝統的な参拝ルートである周防五社詣(すおうごしゃもうで)があるからと思われます。明応06年(西暦1497年)に大内義興(おおうち よしおき)が戦勝を祈願し、周防国の主要な5つの神社を巡拝したと伝えられています。この時に定められた巡拝ルートが、現在の「周防五社詣」の原型となったと伝わります。

長門国

長門国

平成24年03月16日

27.長門国一宮

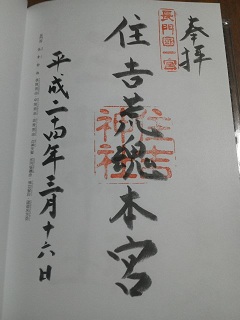

住吉神社は、山口県下関市一の宮住吉一丁目11-1にある神社です。主祭神は住吉三神(すみよしさんじん)。

住吉神社は、社伝によると、神功皇后が新羅征討の際、住吉大神から「我が荒魂を穴門の山田邑に祀れ」との神託を受け、凱旋後にその地に社を建立したのが起源と伝えられています。日本三大住吉の一つです。

長門国一宮

【住吉神社】

平成24年03月16日

平成31年01月01日

28.長門国二宮

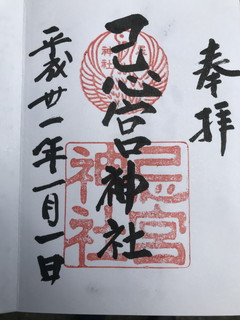

忌宮神社は、山口県下関市長府宮の内1-18にある神社です。主祭神は仲哀天皇(ちゅうあいてんのう/第14代陛下)。

忌宮神社は、社伝によると、仲哀天皇(第14代陛下)と神功皇后が熊襲征討のために九州へ向かう途中、この地に滞在し、政務を執った豊浦宮(とゆらのみや)の跡地であると伝えられています。

長門国二宮

【忌宮神社】

平成31年01月01日

29.長門国三宮

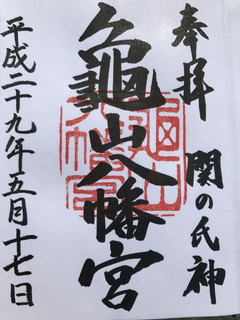

亀山八幡宮は、山口県下関市中之町1-1にある神社です。主祭神は、応神天皇(おおじんてんのう/15代天皇)、仲哀天皇(ちゅうあいてんのう/14代天皇)、神功皇后(じんぐうこうごう/14代天皇の皇后)。

亀山八幡宮は、関門海峡を見下ろす高台に位置し、下関の総鎮守とされています。また境内に山陽道の終点を示す碑が建立されています。

八幡宮めぐり

【亀山八幡宮】

平成29年05月17日

長門国三宮

【亀山八幡宮】

平成29年05月17日

【亀山八幡宮】

鳥居

平成29年05月17日

平成31年01月01日

30.長門国三宮

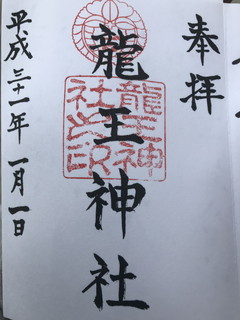

龍王神社は、山口県下関市大字吉見下1726にある神社です。主祭神は玉依姫命(たまよりひめのみこと)。

龍王神社は、大正06年(西暦1917年)に長門国第三鎮守とされていた乳母屋神社(ちもやじんじゃ)と龍王社と称された大綿津見神社(おおわたつみじんじゃ)が合祀されて現在の姿になったと伝わります。

長門国三宮

【龍王神社】

平成31年01月01日

平成31年01月01日

31.長門国三宮

杜屋神社は、山口県下関市豊浦町黒井杜屋町1541にある神社です。主祭神は三穂津姫神(みほつひめのかみ)。

杜屋神社は、平安時代の延喜式神名帳に記載された村屋神社(むらやじんじゃ)に比定されている神社で、長門国式内三社のうちの一社とされています。大内氏や毛利氏などからの寄進に関する古文書が残されています。

長門国三宮

【杜屋神社】

平成31年01月01日

諸国一宮二宮三宮・御朱印めぐり

諸国一宮二宮三宮・御朱印めぐり

[五畿] [東海道] [東山道] [北陸道] [山陰道] [山陽道] [南海道] [西海道] [新一宮]

[諸国一宮二宮三宮]に戻る

[神社仏閣めぐり]に戻る

[トップページ]に戻る