諸国一宮二宮三宮・南海道

諸国一宮二宮三宮・南海道

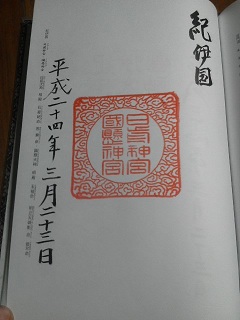

紀伊国

紀伊国

平成24年03月23日

1.紀伊国一宮

日前神宮・國懸神宮は、和歌山県和歌山市秋月365にある神社です。主祭神は日前神宮:日前大神(ひのくまのおおかみ)、國懸神宮:國懸大神(くにかかすのおおかみ)。

日前神宮・國懸神宮は、三種の神器・八咫烏の前に造られた鏡である日像鏡(ひがたのかがみ)・日矛鏡(ひぼこのかがみ)をご神体としている特別な神社です。

紀伊国一宮

【日前神宮/國懸神宮】

平成24年03月23日

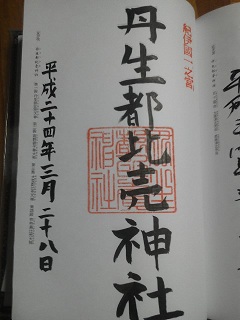

2.紀伊国一宮

丹生都比売神社は、和歌山県伊都郡かつらぎ町上天野230にある神社です。主祭神は丹生明神/丹生都比売大神 (にうつひめのおおかみ)。

丹生都比売神社は、全国に約180社ある丹生都比売神を祀る神社の総本宮なのだとか。

紀伊山地の霊場と参詣道

【丹生都比売神社】

平成24年03月28日

紀伊国一宮

【丹生都比売神社】

平成24年03月28日

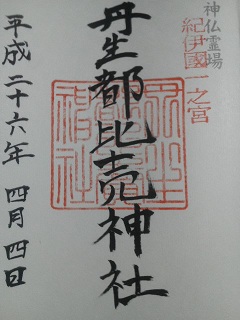

丹生都比売神社

輪橋

平成26年04月04日

神仏霊場12番札所

【丹生都比売神社】

平成26年04月04日

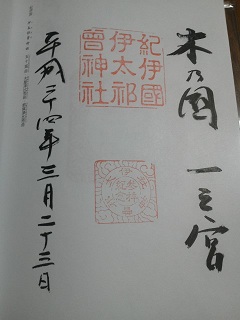

平成24年03月23日

3.紀伊国一宮

伊太祁曽神社は、和歌山県和歌山市伊太祈曽558にある神社です。主祭神は五十猛命(いたけるのみこと)。

伊太祁曽神社は、続日本紀の大宝02年(西暦702年)の記事に登場する古社です。和歌山市内にある日前神宮・國懸神宮と竈山神社、伊太祁??曽神社に参詣することを地元では「三社参り」といい親しまれています。

紀伊国一宮

【伊太祁曽神社】

平成24年03月23日

淡路国

淡路国

平成25年02月03日

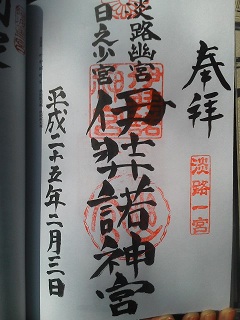

4.淡路国一宮

伊弉諾神宮は、兵庫県淡路市多賀740にある神社です。主祭神は伊弉諾尊 (いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)。

伊弉諾神宮は、古事記や日本書紀に記されている「国生み神話」において、国生みを終え、日本の統治を子孫に委ねた伊弉諾尊が、淡路島の多賀の地に幽宮(かくりのみや)を構えて余生を過ごされたと伝えられており、その終焉の地に神陵を築いて祀ったのが伊弉諾神宮の始まりとされています。

淡路国一宮

【伊弉諾神宮】

平成25年02月03日

平成29年10月11日

5.淡路国二宮

大和大国魂神社は、兵庫県南あわじ市榎列上幡多857にある神社です。主祭神は大和大国魂命(やまとのおおくにたまのかみ)。

大和大国魂神社は、社伝によると、大和朝廷が淡路国に進出した際に、大和国の守護神である大和坐大国魂神を勧請して祀ったのが始まりとされています。

淡路国二宮

【大和大国魂神社】

平成29年10月11日

平成30年05月19日

6.淡路国三宮

伊勢久留麻神社は、兵庫県淡路市久留麻2033にある神社です。主祭神は大日女貴(おおひるめのむち/女は正確には「雨」「口口口」「女」を縦に並べた漢字/天照大神)。

伊勢久留麻神社は、奈良県の箸墓古墳を中心に、伊勢神宮と伊勢久留麻神社が東西対称の位置関係にあることから、古代の太陽信仰における重要な拠点の一つであったとする説もあります。

淡路国三宮

【伊勢久留麻神社】

平成30年05月19日

阿波国

阿波国

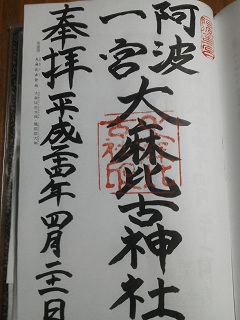

7.阿波国一宮

大麻比古神社は、徳島県鳴門市大麻町板東字広塚13にある神社です。主祭神は大麻比古神/天太玉命(あめのふとだまのみこと)。

大麻比古神社は、社伝によると、神武天皇の御代の創建と伝わります。境内には樹齢1,000年以上とされる大きな楠の御神木があり、圧倒的な存在感を放っています。

平成24年04月21日

日本百名橋・番外

【独逸橋】

令和06年11月06日

阿波国一宮

【大麻比古神社】

平成24年04月21日

平成25年12月28日

8.阿波国一宮

八倉比売神社は、徳島県徳島市国府町西矢野字宮谷531にある神社です。主祭神は八倉比売命(天照大神の別名)。

八倉比売神社は、正式には、天石門別八倉比売神社となりますが江戸時代には阿波国を治めた蜂須賀氏が崇敬したと伝わります。寛保年間(西暦1741〜1743年)に杉尾大明神と称し、明治03年(西暦1870年)に現社名に改めました。

阿波国一宮

【八倉比売神社】

平成25年12月28日

平成25年12月28日

9.阿波国一宮

上一宮大粟神社は、徳島県名西郡神山町神領字西上角330にある神社です。主祭神は大宜都比売命(おおげつひめのみこと)。

上一宮大粟神社は、社伝によると、創建は神代の昔に遡るとされ、非常に古い歴史を持つ神社です。大宜都比売命は食物の神様であり、この地を拓いて粟(あわ)を育て、人々を飢えから救ったと伝えられています。

阿波国一宮

【上一宮大粟神社社】

平成25年12月28日

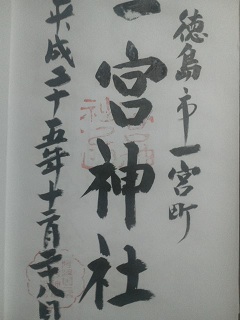

10.阿波国一宮

一宮神社は、徳島県徳島市一宮町西丁237にある神社です。主祭神は大宜都比売命(おおげつひめのみこと)。

一宮神社は、一宮神社の創建は平安時代後期に遡るとされており、神山町の上一宮大粟神社の分社として、国府に近いこの地に「下一宮」として祀られたのが始まりと伝えられています。

平成25年12月28日

続・日本100名城

【一宮城】

平成30年05月19日

阿波国一宮

【一宮神社】

平成25年12月28日

雑談

阿波国一宮は、4社が一宮として扱われていますが、調べてみると、元々は上一宮大粟神社が当初の一宮として成立したと思われます。平安時代後期には、上一宮大粟神社の分社として、国府に近いこの地に「下一宮」として祀られた一宮神社が徐々に一宮として認知されたと思われます。現在も徳島市一宮町という地名が残っています。大日本国一宮記によると、一宮は大麻比古神社とされており、室町時代、阿波国を統治した細川氏は、大麻比古神社を篤く崇敬し、一宮の変更が行われたと思われます。江戸時代に入ると、徳島藩主・蜂須賀氏も大麻比古神社を藩の総鎮守として庇護したことから一宮の地位を確定的にしたと思われます。

令和**年**月**日

11.阿波国二宮

二ノ宮八幡神社は、徳島県名西郡神山町阿野二ノ宮88?2にある神社です。主祭神は応神天皇(第15代陛下)、神功皇后(第14代陛下の妻)、仁徳天皇(第16代陛下)。

二ノ宮八幡神社は、社伝によると、享徳02年(西暦1453年)頃に再建され、柚宮(ゆのみや)ともいわれていたと伝わります。蜂須賀家政が阿波国に入った後に二宮と呼ばれるようになったそう。牛馬の神として広く県下一円に崇敬されたと伝わります。

阿波国二宮

【二ノ宮八幡神社】

令和**年**月**日

讃岐国

讃岐国

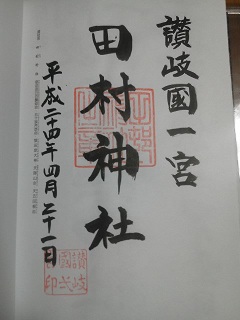

12.讃岐国一宮

田村神社は、香川県高松市一宮町字宮東286にある神社です。主祭神は田村大神。

田村神社は、社伝によると、和銅02年(西暦709年)に社殿が創建されたと伝えられています。現地は香東川(こうとうがわ)の伏流水が湧き出る場所であり、古来より水の神様として信仰されてきました。

平成24年04月21日

讃岐国一宮

【田村神社】

平成24年04月21日

さぬき七福神

【布袋尊】

平成29年10月12日

13.讃岐国二宮

大水上神社は、香川県三豊市高瀬町羽方2677-2にある神社です。主祭神は大水上大明神(おおみなかみだいみょうじん)、保牟多別命(ほむたわけ)、宗像大神(むなかたのおおかみ)。

大水上神社は、社伝によると、大化の改新以前から存在していたと伝えられる古社です。水の神様を祀ることから、古くから農業用水の守護神として信仰されてきました。ご高齢の宮司さんが御朱印対応して頂けました。

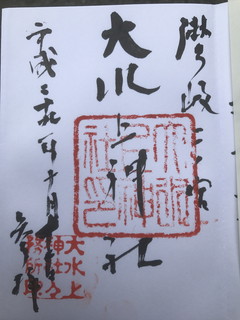

讃岐国二宮

【大水上神社】

平成29年10月12日

伊予国

伊予国

平成26年01月02日

14.伊予国一宮

大山祇神社は、愛媛県今治市大三島町宮浦3327にある神社です。主祭神は大山積神(おおやまつみのかみ)。

大山祇神社は、社伝によると、推古天皇02年(西暦594年)の創建と伝わります。山や海の神様として、また武人の神として信仰され、源氏や平氏から帝国海軍まで戦勝祈願のために甲冑や刀剣を奉納しました。国宝8点、国の重要文化財682点を含む、多数の貴重な武具や甲冑を所有しています。

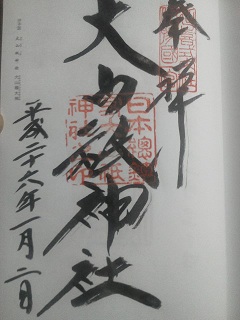

伊予国一宮

【大山祇神社】

平成26年01月02日

土佐国

土佐国

平成25年12月30日

15.土佐国一宮

土佐神社は、高知県高知市一宮しなね2丁目16-1にある神社です。主祭神は味鋤高彦根神(あぢすきたかひこねのかみ)と一言主神(ひとことぬしのかみ)。

土佐神社は、現在の主要社殿は土佐国の戦国大名・長宗我部元親による造営と伝わります。江戸時代には神仏習合が進んで高賀茂大明神(たかかもだいみょうじん)と称されていたとか。

土佐国一宮

【土佐神社】

平成25年12月30日

平成30年05月21日

16.土佐国二宮

小村神社は、高知県高岡郡日高村下分1794にある神社です。主祭神は国常立命(くにとこたちのみこと)。

小村神社は、社伝によると、用明天皇02年(西暦587年)の創建と伝わります。本殿背後には、樹齢1,000年とされる御神木・燈明杉(とうみょうすぎ)があります。また参道の杉並木もとても立派です。

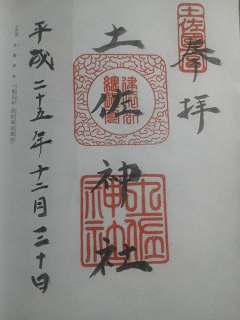

土佐国二宮

【小村神社】

平成30年05月21日

平成29年10月12日

17.土佐国二宮

朝倉神社は、高知県高知市朝倉丙2100イにある神社です。主祭神は天津羽羽神(あまつははがみ)、天豊財重日足姫天皇(あめとよたからいかしひたらしひめのすめらみこと/第37代斉明天皇)。

朝倉神社は、背後の赤鬼山(標高約100m)がご神体とされている神社で、現在の社殿は、寛文04年(西暦1664年)に土佐藩2代藩主・山内忠義(やまうち ただよし)によって再建されたものです。

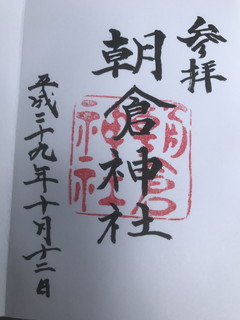

土佐国二宮

【朝倉神社】

平成29年10月12日

諸国一宮二宮三宮・御朱印めぐり

諸国一宮二宮三宮・御朱印めぐり

[五畿] [東海道] [東山道] [北陸道] [山陰道] [山陽道] [南海道] [西海道] [新一宮]

[諸国一宮二宮三宮]に戻る

[神社仏閣めぐり]に戻る

[トップページ]に戻る