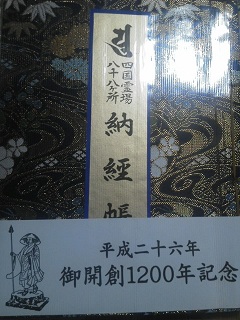

丂巐崙敧廫敧儢強楈応亂嶿婒崙亃丒屼庨報傔偖傝丂

丂巐崙敧廫敧儢強楈応亂嶿婒崙亃丒屼庨報傔偖傝丂

慜彂

丂亂巐崙敧廫敧儢強楈応亃偲偼丄巐崙偵偁傞敧廫敧儢強偺峅朄戝巘丒嬻奀備偐傝偺帥堾傪弰攓偡傞偙偲偱偡丅傑偨亂巐崙暿奿擇廫楈応亃傪壛偊昐敧儢強偺帥堾傪弰攓偡傞曽傕懡偄偱偡丅丂揱彸偱偼丄峅朄戝巘丒嬻奀偑42嵨偺栵擭偺峅恗06擭乮惣楋815擭乯偵巐崙楈応傪奐憂偟偨偲偝傟偰偄傑偡偑丄幚嵺偼幒挰帪戙偺惣楋1400擭崰偵掕拝偟偨偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅

丂尰抧偱偼丄偐側傝偺悢偺偍曊楬偝傫偲弌夛偆偙偲偵側傝丄怣嬄丒恖婥偺崅偝偑塎偊傑偡丅奜崙恖偺偍曊楬偝傫傕椙偔弌夛偆傛偆偵側傝傑偟偨丅巐崙敧廫敧儢強楈応偺慡峴掱偼栺1,460km偺峴掱偱偡丅

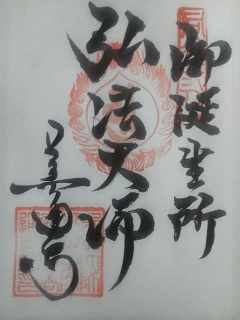

丂煾炏偺摴応亂嶿婒崙亃丂

丂煾炏偺摴応亂嶿婒崙亃丂

暯惉26擭01寧03擔

1.塤曈帥

丂塤曈帥偼丄摽搰導嶰岲巗抮揷挰敀抧僲儘僂僠763-2偵偁傞恀尵廆屼幒攈偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼愮庤娤悽壒曥嶧丅

丂塤曈帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄墑楋08擭乮惣楋789擭乯偵峅朄戝巘丒嬻奀偑16嵨偺帪偵奐婎偟偨偲偝傟偰偄傑偡丅巐崙敧廫敧儢強楈応偺拞偱嵟傕昗崅偺崅偄丄昗崅栺927m偺塤曈帥嶳偺嶳捀晅嬤偵埵抲偟偰偍傝丄乽巐崙崅栰乿偲傕屇偽傟偰偄傑偡丅偐偮偰偼乽曊楬偙傠偑偟乿偲屇偽傟傞擄強偱偟偨偑丄尰嵼偼塤曈帥儘乕僾僂僃僀偱嶳捀傑偱忋偑傞偙偲偑偱偒傑偡丅

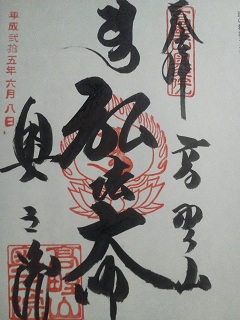

巐崙敧廫敧儢強楈応66斣嶥強

亂塤曈帥亃

暯惉26擭01寧03擔

暯惉26擭01寧03擔

2.戝嫽帥

丂戝嫽帥偼丄崄愳導嶰朙巗嶳杮挰捯4209偵偁傞恀尵廆慞捠帥攈偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼栻巘椱棡岝擛棃丅

丂戝嫽帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄揤暯14擭乮惣楋742擭乯孎栰嶰強尃尰捔岇偺偨傔偵搶戝帥枛帥偲偟偰寶棫偝傟丄峅恗13擭乮惣楋822擭乯偵嵉夈揤峜乮戞52戙暶壓乯偺捄婅偵傛傝嵞嫽偝傟偨偲揱偊傜傟偰偄傑偡丅

巐崙敧廫敧儢強楈応67斣嶥強

亂戝嫽帥亃

暯惉26擭01寧03擔

暯惉26擭01寧03擔

3.恄宐堾

丂恄宐堾偼丄崄愳導娤壒帥巗敧敠挰1-2-7偵偁傞恀尵廆戝妎帥攈偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼垻栱懮擛棃丅

丂恄宐堾偼丄揱彸偱偼丄戝曮03擭乮惣楋703擭乯偵朄憡廆偺憁丒擔徹乮偵偭偟傚偆乯偵傛偭偰奐憂偝傟偨偲偝傟偰偄傑偡丅 巐崙敧廫敧儢強楈応偺拞偱偼桞堦乽堦帥擇楈応乿偺宍懺傪偲側偭偰偄傑偡丅埲慜偼嶳崋偑嬚抏嶳乮偙偲傂偒偞傫乯偱偟偨丅

巐崙敧廫敧儢強楈応68斣嶥強

亂恄宐堾亃

暯惉26擭01寧03擔

4.娤壒帥

丂娤壒帥偼丄崄愳導娤壒帥巗敧敠挰1-2-7偵偁傞恀尵廆戝妎帥攈偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼惞娤悽壒曥嶧丅

丂娤壒帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄尦乆偼丄嬚抏嶳偵捔嵗偡傞嬚抏敧敠媨偺暿摉帥偲偟偰丄擔徹乮偵偭偟傚偆乯偵傛偭偰乽恄媨帥曮岝堾乿偺帥崋偱憂寶偝傟傑偟偨丅偦偺屻丄峅朄戝巘丒嬻奀偑偙偺抧偵擖嶳偟丄幍摪壘棔傪寶棫偟丄幍曮傪杽傔偰抧捔偟偨偙偲偐傜幍曮嶳娤壒帥偲夵柤偝傟偨偲揱偊傜傟偰偄傑偡丅

暯惉26擭01寧03擔

擔杮偺敀嵒惵徏100慖

亂娤壒帥徏尨亃

椷榓02擭12寧03擔

巐崙敧廫敧儢強楈応69斣嶥強

亂娤壒帥亃

暯惉26擭01寧03擔

暯惉26擭01寧03擔

5.杮嶳帥

丂杮嶳帥偼丄崄愳導嶰朙巗朙拞挰杮嶳峛1445偵偁傞崅栰嶳恀尵廆偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼攏摢娤悽壒曥嶧丅

丂杮嶳帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄戝摨02擭乮惣楋807擭乯偵暯忛揤峜乮戞51戙暶壓乯偺捄婅偵傛傝丄峅朄戝巘丒嬻奀偑奐憂偟偨偲偝傟偰偄傑偡丅杮摪偼惓埨02擭乮惣楋1300擭乯偵嵞寶偝傟偨傕偺偱丄擔杮偺枾嫵寶抸偺寙嶌偲偟偰崙曮偵巜掕偝傟偰偄傑偡丅

巐崙敧廫敧儢強楈応70斣嶥強

亂杮嶳帥亃

暯惉26擭01寧03擔

暯惉26擭01寧03擔

6.栱扟帥

丂栱扟帥偼丄崄愳導嶰朙巗嶰栰挰戝帤尒壋70偵偁傞恀尵廆慞捠帥攈偺戝杮嶳帥堾偱偡丅丂杮懜偼愮庤娤悽壒曥嶧丅

丂栱扟帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄惞晲揤峜乮戞45戙暶壓乯偺捄婅偵傛傝丄峴婎偑摪塅傪寶棫偟偰憂寶偟偨偲偄傢傟偰偄傑偡丅栱扟嶳偼屆偔偐傜楈嶳偲偟偰悞傔傜傟丄棨墱崙偺嫲嶳丄朙屻崙偺塒媙杹奟暓偲暲傃丄擔杮嶰戝楈嶳偺堦偮偵悢偊傜傟偨偲揱偊傜傟偰偄傑偡丅

巐崙敧廫敧儢強楈応71斣嶥強

亂栱扟帥亃

暯惉26擭01寧03擔

暯惉26擭01寧03擔

7.欀涠梾帥

丂欀涠梾帥偼丄崄愳導慞捠帥巗媑尨挰1380-1偵偁傞恀尵廆慞捠帥攈偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼戝擔擛棃丅

丂欀涠梾帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄悇屆揤峜04擭乮惣楋596擭乯偵丄嵅攲壠偺巵帥偲偟偰憂寶偝傟丄弶傔悽嶁帥(傛偝偐偱傜)偲徧偟偰偄偨偲揱傢傝傑偡丅偦偺屻丄峅朄戝巘丒嬻奀偑朘偹丄搨偐傜帩偪婣偭偨嬥崉奅偲戀憼奅偺欀涠梾傪埨抲偟丄帥柤傪乽欀涠梾帥乿偵夵傔傑偟偨丅

巐崙敧廫敧儢強楈応72斣嶥強

亂欀涠梾帥亃

暯惉26擭01寧03擔

暯惉26擭01寧03擔

8.弌庍夀帥

丂弌庍夀帥偼丄崄愳導慞捠帥巗媑尨挰1091偵偁傞恀尵廆屼幒攈偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼庍夀擛棃丅

丂弌庍夀帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄峅朄戝巘丒嬻奀偵傛傞憂寶偲揱傢傝傑偡丅7嵨偺嬻奀偑丄抐奟愨暻偐傜恎傪搳偠偨強丄庍夀擛棃偲塇堖傪傑偲偭偨揤彈偑晳偄崀傝丄塤偺拞偱峅朄戝巘傪書偒偲傔偨偲偡傞揱愢偐傜丄弌庍夀帥偲柤晅偗傜傟丄奟偼幪恎儢浽乮偟傖偟傫偑偩偗乯偲屇偽傟傑偡丅

巐崙敧廫敧儢強楈応73斣嶥強

亂弌庍夀帥亃

暯惉26擭01寧03擔

暯惉26擭01寧03擔

9.峛嶳帥

丂峛嶳帥偼丄崄愳導慞捠帥巗峅揷挰1765-1偵偁傞恀尵廆慞捠帥攈偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼栻巘椱棡岝擛棃丅

丂峛嶳帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄峅恗12擭乮821擭乯偵峅朄戝巘丒嬻奀偵傛偭偰憂寶偝傟偨偲揱傢傝傑偡丅杮摪偼丄娾傪偔傝敳偄偨傛偆側捒偟偄憿傝偵側偭偰偍傝丄杮懜偺栻巘擛棃偑娾孉偺拞偵埨抲偝傟偰偄傑偡丅

巐崙敧廫敧儢強楈応74斣嶥強

亂峛嶳帥亃

暯惉26擭01寧03擔

10.慞捠帥

丂慞捠帥偼丄崄愳導慞捠帥巗慞捠帥挰3-3-1偵偁傞恀尵廆慞捠帥攈偺憤杮嶳帥堾偱偡丅丂杮懜偼栻巘椱棡岝擛棃丅

丂慞捠帥偼丄峅朄戝巘丒嬻奀偺抋惗抧偲偟偰抦傜傟丄崅栰嶳丄搶帥偲偲傕偵乽峅朄戝巘嶰戝楈愓乿偺堦偮偲偝傟偰偄傑偡丅

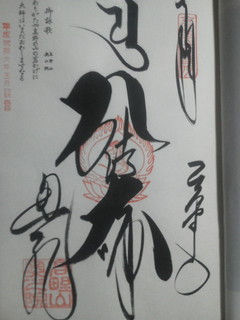

亂慞捠帥丒恗墹栧亃

暯惉26擭01寧03擔

恀尵廆廫敧杮嶳1斣嶥強

亂慞捠帥亃

暯惉26擭01寧03擔

巐崙敧廫敧儢強楈応75斣嶥強

亂慞捠帥亃

暯惉26擭01寧03擔

暯惉26擭01寧03擔

11.嬥憅帥

丂嬥憅帥偼丄崄愳導慞捠帥巗嬥憼帥挰1160偵偁傞揤戜帥栧廆偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼栻巘椱棡岝擛棃丅

丂嬥憅帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄曮婽05擭乮惣楋774擭乯偵丄峅朄戝巘偺曣曽偺慶晝偱偁傞榓婥摴慞乮傢偗 偺 偳偆偤傫乯偑寶棫偟偨偲偝傟偰偄傑偡丅憂寶摉弶偼乽摴慞帥乿偲徧偟偰偄偨偲揱傢傝傑偡丅

巐崙敧廫敧儢強楈応76斣嶥強

亂嬥憅帥亃

暯惉26擭01寧03擔

暯惉26擭01寧03擔

12.摴棽帥

丂摴棽帥偼丄崄愳導拠懡搙孲懡搙捗挰杒姏堦挌栚3斣30崋偵偁傞恀尵廆戠岉攈偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼栻巘椱棡岝擛棃丅

丂摴棽帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄榓摵05擭乮惣楋712擭乯偵丄榓婥摴棽乮傢偗 偺 偳偆傝傘偆乯偵傛偭偰奐婎偝傟偨偲偝傟偰偄傑偡丅恗墹栧偐傜嫬撪偵偐偗偰丄娤壒憸偑偢傜偭偲暲傫偱偄傑偡丅

巐崙敧廫敧儢強楈応77斣嶥強

亂摴棽帥亃

暯惉26擭01寧03擔

暯惉26擭01寧03擔

13.嫿徠帥

丂嫿徠帥偼丄崄愳導埢壧孲塅懡捗挰1435偵偁傞帪廆偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼垻栱懮擛棃丅

丂嫿徠帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄恄婽02擭乮惣楋725擭乯偵峴婎偵傛傞奐憂偲揱傢傝傑偡丅惓墳尦擭乮惣楋1288擭乯偵帪廆偺奐慶丒堦曊偑忩搚嫵偺嫵偊傪峀傔偨偙偲偐傜丄巐崙敧廫敧儢強楈応桞堦偺帪廆偺嶥強偲側偭偰偄傑偡丅

巐崙敧廫敧儢強楈応78斣嶥強

亂嫿徠帥亃

暯惉26擭01寧03擔

暯惉26擭01寧03擔

14.揤峜帥

丂揤峜帥偼丄崄愳導嶁弌巗惣彲挰揤峜1713-2偵偁傞恀尵廆屼幒攈偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼廫堦柺娤悽壒曥嶧丅

丂揤峜帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄揤暯擭娫乮惣楋729乣749擭乯偵峴婎偵傛偭偰奐憂偝傟偨偲揱傢傝傑偡丅曐尦偺棎偱嶿婒崙偵攝棳偝傟偨悞摽忋峜偑曵屼偝傟偨応強偲揱偊傜傟偰偄傑偡丅

巐崙敧廫敧儢強楈応79斣嶥強

亂揤峜帥亃

暯惉26擭01寧03擔

15.殸暘帥

丂殸暘帥偼丄崄愳導崅徏巗崙暘帥挰崙暘2065偵偁傞恀尵廆屼幒攈偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼廫堦柺愮庤娤悽壒曥嶧丅

丂殸暘帥偼丄撧椙帪戙偵惞晲揤峜偺捄婅偵傛偭偰寶棫偝傟偨摉帪偺嶿婒崙暘帥愓偲廳側偭偰偍傝丄曐懚忬懺偑旕忢偵椙岲側偨傔丄巐崙偱桞堦丄崙偺摿暿巎愓偵巜掕偝傟偰偄傑偡丅

暯惉26擭01寧03擔

巐崙敧廫敧儢強楈応80斣嶥強

亂殸暘帥亃

暯惉26擭01寧03擔

偝偸偒幍暉恄

亂曎嵿揤亃

暯惉26擭01寧04擔

16.敀曱帥

丂敀曱帥偼丄崄愳導嶁弌巗惵奀挰2635偵偁傞恀尵廆屼幒攈偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼愮庤娤悽壒曥嶧丅

丂敀曱帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄峅恗06擭乮惣楋815擭乯偵峅朄戝巘丒嬻奀偑憂寶偟偨偲揱傢傝傑偡丅曐尦偺棎偱嶿婒崙偵棳偝傟偨悞摽忋峜偑丄曵屼屻偵憭傜傟偨応強偱偁傝丄屼椝偑偁傝傑偡丅

巐崙敧廫敧儢強楈応81斣嶥強

亂敀曱帥亃

暯惉26擭01寧04擔

暯惉26擭01寧04擔

17.崻崄帥

丂崻崄帥偼丄崄愳導崅徏巗拞嶳挰1506偵偁傞揤戜廆宯偺扨棫帥堾偱偡丅丂杮懜偼愮庤娤悽壒曥嶧丅

丂崻崄帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄掑娤擭娫乮惣楋859乣879擭乯偵抭徹戝巘丒墌捒偑奐憂偟偨偲偝傟偰偄傑偡丅嬤椬偺懞傪峳傜偟偰偄偨媿婼傪丄嶳揷憼恖崅惔偲偄偆媩偺柤庤偑戅帯偟丄偦偺妏傪崻崄帥偵曭擺偟偨偲偡傞媿婼揱愢偑巆傝傑偡丅

巐崙敧廫敧儢強楈応82斣嶥強

亂崻崄帥亃

暯惉26擭01寧04擔

暯惉26擭01寧04擔

18.堦媨帥

丂堦媨帥偼丄崄愳導崅徏巗堦媨挰607偵偁傞恀尵廆屼幒攈偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼惞娤悽壒曥嶧丅

丂堦媨帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄戝曮擭娫乮惣楋701乣704擭乯偵撧椙暓嫵偺嫽棽偺慴傪抸偄偨媊暎乮偓偊傫乯偵傛傞奐憂偲揱傢傝傑偡丅摉帪偼乽戝曮堾乿偲徧偟偰偄偨偲揱傢傝傑偡丅

巐崙敧廫敧儢強楈応83斣嶥強

亂堦媨帥亃

暯惉26擭01寧04擔

暯惉26擭01寧04擔

19.壆搰帥

丂壆搰帥偼丄崄愳導崅徏巗壆搰搶挰1808偵偁傞恀尵廆屼幒攈偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼廫堦柺愮庤娤悽壒曥嶧丅

丂壆搰帥偼丄揤暯彑曮擭娫乮惣楋749乣757擭乯偵娪恀乮偑傫偠傫乯偵傛偭偰奐憂偟偨偲偝傟偰偄傑偡丅堦帪峳攑偟傑偟偨偑丄峅朄戝巘丒嬻奀偑搨偐傜婣崙屻偵偙偺抧傪朘傟丄嵞嫽偟偨偲揱傢傝傑偡丅

巐崙敧廫敧儢強楈応84斣嶥強

亂壆搰帥亃

暯惉26擭01寧04擔

暯惉26擭01寧04擔

20.敧孖帥

丂敧孖帥偼丄崄愳導崅徏巗柎楃挰柎楃3416偵偁傞恀尵廆戝妎帥攈偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼惞娤悽壒曥嶧丅

丂敧孖帥偼丄揤挿06擭乮惣楋829擭乯偵峅朄戝巘丒嬻奀傛偭偰憂寶偝傟偨偲揱傢傝傑偡丅嬻奀偑杽傔偨8偮偺從偒孖偑丄搨偐傜婣崙屻丄偦偺孖偑敧杮偺栘偵惉挿偟偰偄偨偙偲偐傜乽敧孖帥乿偲柤晅偗傜傟偨偲揱偊傜傟偰偄傑偡丅

巐崙敧廫敧儢強楈応85斣嶥強

亂敧孖帥亃

暯惉26擭01寧04擔

暯惉26擭01寧04擔

21.巙搙帥

丂巙搙帥偼丄崄愳導崅徏巗壆搰搶挰1808偵偁傞恀尵廆慞捠帥攈偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼廫堦柺娤悽壒曥嶧丅

丂巙搙帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄悇屆揤峜33擭乮惣楋625擭乯偵摗尨晄斾摍偑憂寶偟偨偲揱傢傝傑偡丅摗尨晄斾摍偲寢崶偟偨奀彈偑丄摗尨壠偵揱傢傞曮暔乽棿媨偺嬍乿傪庢傝栠偡偨傔丄棾恄偺惐傓奀偵愽傝丄帺傜偺柦偲堷偒姺偊偵嬍傪庤偵擖傟偨偲偄偆奀彈偺嬍庢傝揱愢暔岅偑巆偭偰偄傑偡丅

巐崙敧廫敧儢強楈応86斣嶥強

亂巙搙帥亃

暯惉26擭01寧04擔

暯惉26擭01寧04擔

22.挿旜帥

丂挿旜帥偼丄崄愳導偝偸偒巗挿旜惣653偵偁傞揤戜廆偺帥堾偱偡丅丂杮懜偼惞娤悽壒曥嶧丅

丂挿旜帥偼丄帥揱偵傛傞偲丄揤暯11擭乮惣楋739擭乯偵峴婎偵傛偭偰憂寶偝傟偨偲揱傢傝傑偡丅峅朄戝巘丒嬻奀偑偙偺抧偱廋峴傪偟偰偄偨嵺偵丄恖乆傪嬯偟傔偰偄偨戝屨傪戅帯偟偨偲偄偆揱愢偑巆偝傟偰偄傑偡丅

巐崙敧廫敧儢強楈応87斣嶥強

亂挿旜帥亃

暯惉26擭01寧04擔

23.戝孍帥

丂戝孍帥偼丄崄愳導偝偸偒巗懡榓寭妱96偵偁傞恀尵廆宯偺扨棫帥堾偱偡丅丂杮懜偼栻巘椱棡岝擛棃丅

丂戝孍帥偼丄帥揱偵傛傟偽丄梴榁尦擭乮惣楋717擭乯偵峴婎偑憪埩傪寢傫偩偙偲偑巒傑傝偲偝傟偰偄傑偡丅乽摨峴擇恖乿傪嫟偵偟偨嬥崉忨側偳偼丄戝巘摪榚偺洀忨摪乮傎偆偠傚偆偳偆乯傊曭擺偝傟傑偡丅偙傟傜偼枅擭弔壞偺乽幠摂岇杸嫙(偝偄偲偆偛傑偔)乿偱嫙梴偝傟傑偡丅

暯惉26擭01寧04擔

巆偟偨偄擔杮偺壒晽宨100慖

亂戝孍帥偺忇偲偍曊楬偝傫偺楅亃

暯惉26擭01寧04擔

巐崙敧廫敧儢強楈応88斣嶥強

亂戝孍帥亃

暯惉26擭01寧04擔

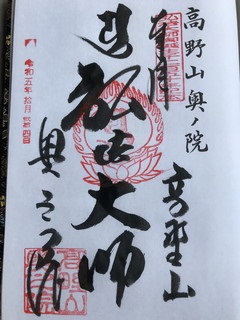

丂煾炏偺摴応亂嶿婒崙亃丒嶲攓払惉丂

丂煾炏偺摴応亂嶿婒崙亃丒嶲攓払惉丂

煾炏

丂煾炏偲偼丄斚擸偺壩偑徚偊丄屽傝傪奐偄偨嫬抧傪昞偡偲偝傟偰偄傑偡丅戞66斣嶥強偺塤曈帥偼丄垻攇崙偵偁傝傑偡偑丄嶿婒崙偺尯娭岥偲偟偰偙偺嬫娫偵娷傑傟偰偄傞傛偆偱偡丅丂巐崙曊楬偺摴偺傝偼丄峅朄戝巘乮嬻奀乯偺惗奤傪偨偳傞椃偲偝傟丄偙偺乽煾炏偺摴応乿偼丄曊楬偑廋峴偺嵟廔抜奒傪廔偊丄屽傝偺嫬抧偵摓払偡傞摴掱傪昞偟偰偄傑偡丅幵曊楬偩偲2擔偱傔偖傟傑偡丅

偐偍傝晽宨100慖

亂崅栰嶳墱擵堾偺悪偲慄崄亃

暯惉23擭03寧21擔

擔杮偺旈嫬100慖

亂棤崅栰亃

椷榓05擭10寧24擔

24.屼楃嶲傝丒嬥崉曱帥丒墱偺堾

丂墱偺堾偼丄榓壧嶳導埳搒孲崅栰挰崅栰嶳550偵偁傞崅栰嶳恀尵廆偺憤杮嶳帥堾偺墱偺堾偱偡丅丂杮懜偼峅朄戝巘丅

丂堦偺嫶偐傜峅朄戝巘偺屼昣傑偱栺2噏偺傢偨偭偰懕偔嶲摴偵偼丄庽楊悢昐擭偺悪偺嫄栘偑棫偪暲傃丄尩偐側暤埻婥傪忴偟弌偟偰偄傑偡丅怐揷怣挿丄朙恇廏媑丄摽愳壠峃傪偼偠傔偲偡傞愴崙戝柤側偳20枩婎傪挻偊傞曟愇傗嫙梴搩偑寶棫偝傟偰偄傑偡丅

婭埳嶳抧偺楈応偲嶲寃摴

亂墱偺堾亃

暯惉23擭03寧21擔

婭埳擵崙廫嶰樑楈応寢婅嶥強

亂崅栰嶳墱擵堾亃

暯惉25擭06寧08擔

巐崙敧廫敧儢強楈応屼楃嶲傝

亂崅栰嶳墱擵堾亃

暯惉26擭05寧21擔

彫摛搰敧廫敧楈応摿暿嶥強

亂崅栰嶳墱擵堾亃

椷榓05擭10寧24擔

丂巐崙敧廫敧儢強楈応丒嶲攓払惉丂

丂巐崙敧廫敧儢強楈応丒嶲攓払惉丂

暯惉26擭01寧04擔 |

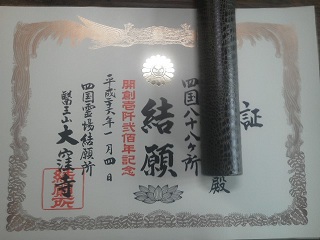

枮婅 丂暯惉25擭12寧28擔偵1斣嶥強丒楈嶳帥偐傜弴懪偪偱僗僞乕僩偟丄梻26擭01寧04擔丄88斣嶥強丒戝孍帥偱寢婅抳偟傑偟偨丅丂戞1斣嶥強丒楈嶳帥偵屼楃嶲傝傪偟偰丄奺帥堾偱尒偐偗偰偄偨埬撪朧庡偱婰擮幨恀嶣傝傑偟偨丅屻擔丄搶帥偲崅栰嶳偵屼楃嶲傝偟傑偟偨丅 丂7攽8擔2,481km偺幵曊楬傪妝偟傔傑偟偨丅挌搙丄奐憂1200擭婰擮偺僀儀儞僩婜娫拞偱偟偨丅彮偟偼岟摽傪愊傔偨偱偟傚偆偐丅 |

||

丂巐崙昐敧儢強楈応丒嶲攓払惉丂

丂巐崙昐敧儢強楈応丒嶲攓払惉丂

屻彂

丂奺帥堾偺増妚傗墢婲傪挷傋偰偄傞偲丄峅朄戝巘丒嬻奀偑偙偺巐崙敧廫敧儢強楈応傪弰傝側偑傜丄奺抧偱廋嬈偟偨傝丄庎忨傪撍偄偰悈傪弌偟偨傝丄暓憸傪挙偭偨傝偲懡婒偵搉傝妶摦偝傟偰偄傞傢偗偱偡偑丄偄偢傟傕峅恗06擭乮惣楋815擭乯偵朘栤偝傟偨偲婰偝傟偰偄傞帥堾偽偐傝側傫偱偡傛偹丅丂曕偒曊楬偩偲寬媟側曽偱傕40乣50擔偐偐傞偲尵傢傟偰偍傝丄尰戙偺傛偆偵曕偒傗偡偄摴偱偼側偄偙偲偐傜丄摉帪丄巐崙敧廫敧儢強楈応傪弰傞偵偼丄堏摦偩偗偱憗偔偰傕60擔偼偐偐傞偲巚偄傑偡丅偦偺忋丄88偺帥偱廋峴偟偨傝丄暓憸傪挙傜傟偨傝丄懞恖偵愢朄偝傟偨傝丄堜屗傪憿傜傟偨傝丄攑帥傪嵞寶偝傟偨傝偡傞僄僺僜乕僪傪幚尰偡傞偨傔偵偼丄奺帥3擔偺懾嵼偺娫偵幚峴偣偹偽偄偗傑偣傫丅

丂栜榑丄擭娫傪捠偟偰媥擔側偟偱偺僽儔僢僋婇嬈傕僪儞堷偒偺愝掕偱偡丅廋峴憁偩偐傜媥擔偲偐媥梴偲偄偆敪憐偼側偐偭偨偺偐傕偟傟傑偣傫偹丅偙偺傛偆偵増妚傗墢婲偐傜摫偒弌偝傟傞嬻奀偝傫偺僀儊乕僕偼丄摥偒幰偲偄偆偐儚乕僋儂儕僢僋偦偺傕偺偱偡丅揱愢傪巆偡抝偼堘偆側偀乣両

丂峅朄戝巘丒屼庨報傔偖傝丂

丂峅朄戝巘丒屼庨報傔偖傝丂

[巐崙敧廫敧儢強楈応乮慡嶥強/PC岦偗乯]丂[巐崙敧廫敧-垻攇崙]丂[巐崙敧廫敧-搚嵅崙] 丂[巐崙敧廫敧-埳梊崙]丂[巐崙敧廫敧-嶿婒崙]丂[暿奿擇廫楈応] 丂[彫摛搰敧廫敧楈応]丂[嵅搉搰敧廫敧儢強楈応]丂[暓搩屆帥廫敧懜楈応]

[峅朄戝巘丒屼庨報傔偖傝]偵栠傞

[恄幮暓妕傔偖傝]偵栠傞

[僩僢僾儁乕僕]偵栠傞