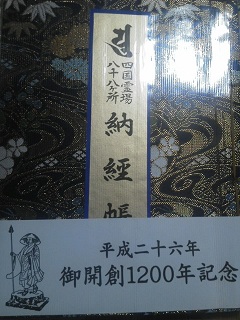

四国八十八ヶ所霊場【土佐国】・御朱印めぐり

四国八十八ヶ所霊場【土佐国】・御朱印めぐり

前書

【四国八十八ヶ所霊場】とは、四国にある八十八ヶ所の弘法大師・空海ゆかりの寺院を巡拝することです。また【四国別格二十霊場】を加え百八ヶ所の寺院を巡拝する方も多いです。伝承では、弘法大師・空海が42歳の厄年の弘仁06年(西暦815年)に四国霊場を開創したとされていますが、実際は室町時代の西暦1400年頃に定着したと考えられています。

現地では、かなりの数のお遍路さんと出会うことになり、信仰・人気の高さが窺えます。外国人のお遍路さんも良く出会うようになりました。四国八十八ヶ所霊場の全行程は約1,460kmの行程です。

修行の道場【土佐国】

修行の道場【土佐国】

1.最御崎寺

最御崎寺は、高知県室戸市室戸岬町4058-1にある真言宗豊山派の寺院です。本尊は虚空蔵菩薩。

最御崎寺は、寺伝によると、大同02年(西暦807年)に唐への留学を終えた弘法大師・空海が、嵯峨天皇(第52代陛下)の勅願を受けて開創したと伝わります。26番・金剛頂寺が「西寺」と呼ばれ、最御崎寺は「東寺」とも呼ばれています。

平成25年12月29日

残したい日本の音風景100選

【室戸岬・御厨人窟の波音】

平成30年05月21日

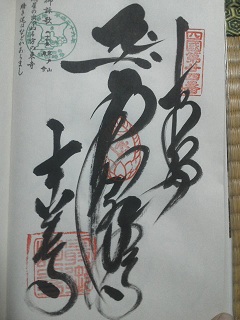

四国八十八ヶ所霊場24番札所

【最御崎寺】

平成25年12月29日

平成25年12月30日

2.津照寺

津照寺は、高知県室戸市室津2652-イにある真言宗豊山派の寺院です。本尊は延命地蔵菩薩。

津照寺は、寺伝によると、延暦年間(西暦782~806年)に桓武天皇(第50代陛下)の勅願を受けて弘法大師・空海が開創したと伝えられています。「津(港)」を「照らす」寺として、航海安全のご利益がある寺として知られています。

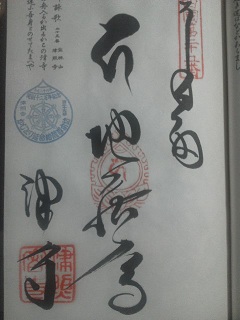

四国八十八ヶ所霊場25番札所

【津照寺】

平成25年12月30日

平成25年12月30日

3.金剛頂寺

金剛頂寺は、高知県室戸市室戸町元乙523にある真言宗豊山派の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

金剛頂寺は、寺伝によると、大同02年(西暦807年)に弘法大師・空海が、最御崎寺と共にこの寺を開創したとされています。24番・最御崎寺を「東寺」と呼ぶのに対し、この金剛頂寺は「西寺」とも呼ばれています。

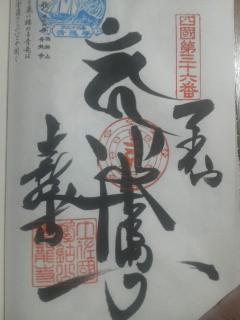

四国八十八ヶ所霊場26番札所

【金剛頂寺】

平成25年12月30日

平成25年12月30日

4.神峯寺

神峯寺は、高知県安芸郡安田町唐浜2594にある真言宗豊山派の寺院です。本尊は十一面観世音菩薩。

神峯寺は、寺伝によると、天平02年(西暦730年)に聖武天皇(第45代陛下)の勅願により、行基が開創したと伝わります。幕末の頃、岩崎弥太郎(三菱財閥を築いた人)の母が、息子の出世を祈願し往復20kmの道のりを21日間日参したと伝わります。

四国八十八ヶ所霊場27番札所

【神峯寺】

平成25年12月30日

平成25年12月30日

5.大日寺

大日寺は、高知県香南市野市町母代寺476-1にある真言宗智山派の寺院です。本尊は大日如来。

大日寺は、寺伝によると、聖武天皇(第45代陛下)の勅願により、行基が大日如来の尊像を彫造し、堂宇に安置して開創されたと伝えられています。その後、寺は荒廃しますが、弘法大師・空海が弘仁06年(西暦815年)に再興されたと伝わります。

四国八十八ヶ所霊場28番札所

【大日寺】

平成25年12月30日

平成25年12月30日

6.国分寺

国分寺は、高知県南国市国分546にある真言宗智山派の寺院です。本尊は千手観世音菩薩。

国分寺は、寺伝によると、聖武天皇(第45代陛下)の勅願により、全国に建立された国分寺の一つとして建てられました。行基が彫ったとされる千手観音菩薩を本尊として開創されたと伝わります。その後、寺は荒廃しますが、弘法大師・空海が弘仁06年(西暦815年)に再興されたと伝わります。

四国八十八ヶ所霊場29番札所

【国分寺】

平成25年12月30日

平成25年12月30日

7.善楽寺

善楽寺は、高知県高知市一宮しなね2丁目23-11にある真言宗豊山派の寺院です。本尊は阿弥陀如来。

善楽寺は、伝承によれば、行基が開創したと伝えられています。その後、弘仁年間(西暦810~824年)に弘法大師・空海がこの地を訪れ、寺院を再興したと伝わります。

四国八十八ヶ所霊場30番札所

【善楽寺】

平成25年12月30日

平成25年12月30日

8.竹林寺

竹林寺は、高知県高知市五台山3577にある真言宗智山派の寺院です。本尊は文珠菩薩。

竹林寺は、寺伝によると、天平年間(西暦729~749年)に行基が聖武天皇(第45代陛下)の勅願によって開創したと伝えられています。五台山の名前は、行基が唐の五台山に似ていると感じ、この地に寺を建てたことに由来します。

四国八十八ヶ所霊場31番札所

【竹林寺】

平成25年12月30日

平成25年12月30日

9.禅師峰寺

禅師峰寺は、高知県南国市十市3084にある真言宗豊山派の寺院です。本尊は十一面観世音菩薩。

禅師峰寺は、寺伝によると、聖武天皇(第45代陛下)の勅願により、行基が土佐沖を航行する船舶の安全を願って、堂宇を建てたのが起源と伝えられています。境内からは太平洋や南国平野を一望できます。

四国八十八ヶ所霊場32番札所

【禅師峰寺】

平成25年12月30日

平成25年12月30日

10.雪蹊寺

雪蹊寺は、高知県高知市長浜857-3にある臨済宗妙心寺派の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

雪蹊寺は、寺伝によると、弘仁06年(西暦815年)に弘法大師・空海によって開創されたと伝えられています。その後、荒廃しますが、土佐の戦国大名・長宗我部元親が再興し、臨済宗に改宗して元親の法号「雪蹊恕三大禅定門」から「雪蹊寺」と改名されました。

四国八十八ヶ所霊場33番札所

【雪蹊寺】

平成25年12月30日

平成25年12月30日

11.種間寺

種間寺は、高知県高知市春野町秋山72にある真言宗豊山派の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

種間寺は、寺伝によると、用明天皇(第31代陛下)の時代、百済から渡来した仏師が、大阪の四天王寺建立を終えて帰国する途中、土佐沖で暴風雨に遭い、この地に避難しました。彼らが航海の安全を祈願して約145cmの薬師如来像を刻み、本尾山の山頂に祀ったのが寺の起源とされています。

四国八十八ヶ所霊場34番札所

【種間寺】

平成25年12月30日

平成25年12月30日

12.清瀧寺

清瀧寺は、高知県土佐市高岡町丁568-1にある真言宗豊山派の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

清瀧寺は、養老07年(西暦723年)に行基がこの地で薬師如来像を彫って本尊とし「景山密院 釋本寺」という名で創建したのが始まりとされています。弘仁年間(西暦810~824年)に弘法大師・空海がこの地を訪れました。本堂の北側にある岩の上で、五穀豊穣を祈願して7日間の修行を行ったと伝えられています。

四国八十八ヶ所霊場35番札所

【清瀧寺】

平成25年12月30日

平成25年12月30日

13.青龍寺

青龍寺は、高知県土佐市宇佐町竜163にある真言宗豊山派の寺院です。本尊は波切不動明王。

青龍寺は、昭和48年(西暦1973年)に宇佐の大橋が開通するまでは、浦ノ内湾の湾口約400mを船で渡ったそう。弘法大師・空海も青龍寺を創建するさいに、この湾を船で渡っていた。お供をした8人を残しており、その子孫が「竜の渡し」というこの渡し船を、近年まで代々守り続けてきたと伝えられています。

四国八十八ヶ所霊場36番札所

【青龍寺】

平成25年12月30日

平成25年12月31日

14.岩本寺

岩本寺は、高知県高岡郡四万十町茂串町3-13にある真言宗智山派の寺院です。本尊は阿弥陀如来、観世音菩薩、不動明王、薬師瑠璃光如来、地蔵菩薩。

岩本寺は、寺伝によると、天平年間(西暦729~749年)に聖武天皇(第45代陛下)の勅願により行基が創建したと伝わります。かつてこの地域にあった5つの寺院が明治時代の神仏分離令によって廃寺となり、その本尊が集約されたことから5体の本尊を祀っています。

四国八十八ヶ所霊場37番札所

【岩本寺】

平成25年12月31日

平成25年12月31日

15.金剛福寺

金剛福寺は、高知県土佐清水市足摺岬214-1にある真言宗豊山派の寺院です。本尊は三面千手観世音菩薩。

金剛福寺は、寺伝によると、弘仁13年(西暦822年)に弘法大師・空海がこの足摺岬を訪れ、水平線に広がる大海原の彼方に補陀落の世界(観音菩薩の理想郷)を感じたと伝わります。嵯峨天皇(第52代陛下)に奏上し、勅願を受けて金剛福寺を建立したと伝えられています。

四国八十八ヶ所霊場38番札所

【金剛福寺】

平成25年12月31日

平成25年12月31日

16.延光寺

延光寺は、高知県宿毛市平田町中山390にある真言宗智山派の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

延光寺は、神亀元年(西暦724年)に聖武天皇(第45代陛下)の勅願により行基が創建したと伝わります。弘法大師・空海が錫杖で地面を突いて湧き出た霊水伝説があり「眼洗い井戸」として今日に伝わっています。

四国八十八ヶ所霊場39番札所

【延光寺】

平成25年12月31日

修行の道場【土佐国】・参拝達成

修行の道場【土佐国】・参拝達成

修行

修行とは、仏教の教えに基づき、精神的な鍛錬や悟りを目指す行為を指します。土佐国は、遍路道の中でも特に長い道のりや、過酷な自然環境に直面する場所が多く、この地を巡ることで、遍路の心身を深く鍛え上げる修行の場とされています。土佐国は、札所の数は16と少ないですが、長距離移動となります。車遍路だと2日間で巡れますが、歩き遍路だと37番札所【岩本寺】から38番札所【金剛福寺】の間が約90㎞の行程となり、車道から修行中のお遍路さんをよく見かけます。

弘法大師・御朱印めぐり

弘法大師・御朱印めぐり

[四国八十八ヶ所霊場(全札所/PC向け)] [四国八十八-阿波国] [四国八十八-土佐国] [四国八十八-伊予国] [四国八十八-讃岐国] [別格二十霊場] [小豆島八十八霊場] [佐渡島八十八ヶ所霊場] [仏塔古寺十八尊霊場]

[弘法大師・御朱印めぐり]に戻る

[神社仏閣めぐり]に戻る

[トップページ]に戻る