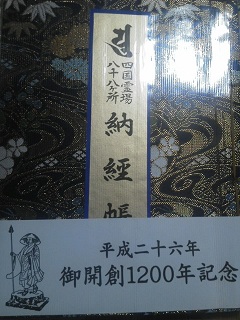

四国八十八ヶ所霊場【阿波国】・御朱印めぐり

四国八十八ヶ所霊場【阿波国】・御朱印めぐり

前書

【四国八十八ヶ所霊場】とは、四国にある八十八ヶ所の弘法大師・空海ゆかりの寺院を巡拝することです。また【四国別格二十霊場】を加え百八ヶ所の寺院を巡拝する方も多いです。伝承では、弘法大師・空海が42歳の厄年の弘仁06年(西暦815年)に四国霊場を開創したとされていますが、実際は室町時代の西暦1400年頃に定着したと考えられています。

現地では、かなりの数のお遍路さんと出会うことになり、信仰・人気の高さが窺えます。外国人のお遍路さんも良く出会うようになりました。四国八十八ヶ所霊場の全行程は約1,460kmの行程です。

発心の道場【阿波国】

発心の道場【阿波国】

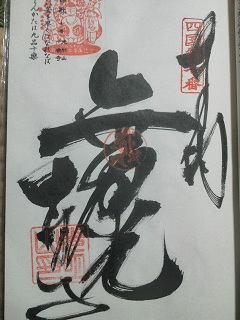

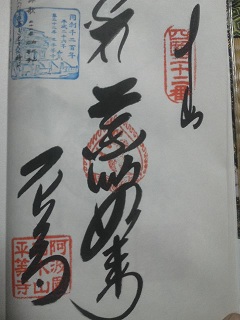

1.霊山寺

霊山寺は、徳島県鳴門市大麻町板東塚鼻126番地にある高野山真言宗の寺院です。本尊は釈迦如来。

霊山寺は、寺伝によれば、天平年間(西暦729~749年)に聖武天皇(第45代陛下)の勅願により、行基が開いたと伝えられています。天正10年(西暦1582)、長宗我部元親の兵火により堂塔は全焼したと伝わります。

平成25年12月28日

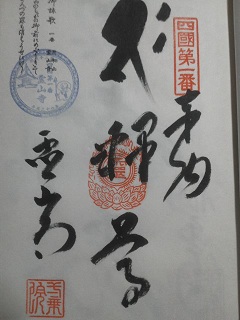

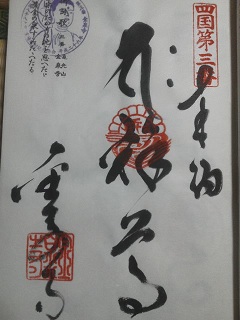

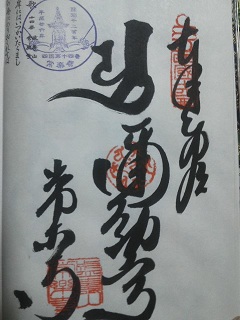

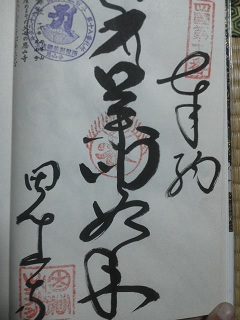

四国八十八ヶ所霊場1番札所

【霊山寺】

平成25年12月28日

平成26年01月04日

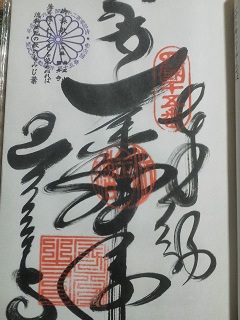

四国八十八ヶ所霊場御礼参り

【霊山寺】

平成26年01月04日

平成25年12月28日

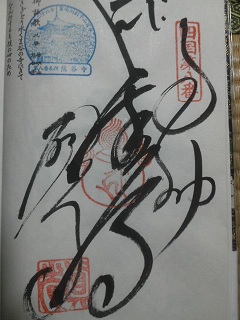

2.極楽寺

極楽寺は、徳島県鳴門市大麻町檜字段の上12にある高野山真言宗の寺院です。本尊は阿弥陀如来。

極楽寺は、寺伝によれば、奈良時代に行基によって開かれたと伝えられています。弘法大師・空海がこの地で修行し、阿弥陀如来が現れたことから、その姿を彫刻して本尊としたとされています。

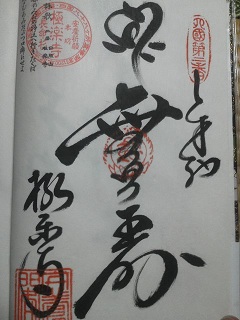

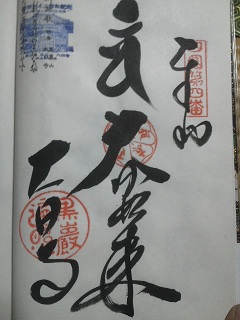

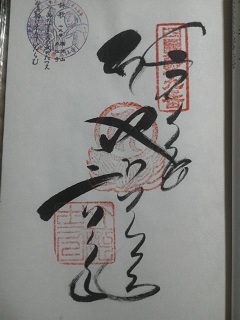

四国八十八ヶ所霊場2番札所

【極楽寺】

平成25年12月28日

平成25年12月28日

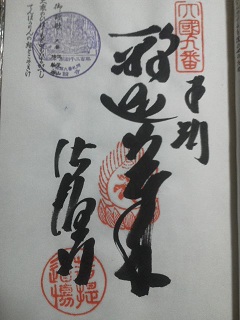

3.金泉寺

金泉寺は、徳島県板野郡板野町大字亀山下66にある高野山真言宗の寺院です。本尊は釈迦如来。

金泉寺は、寺伝によれば、天平年間(西暦729~749年)に聖武天皇(第45代陛下)の勅願により、行基が「金光明寺」として開いたのが始まりとされています。弘法大師・空海が掘った井戸から湧き出た水は霊水で「長寿をもたらす黄金の井戸」とされ、寺名の「金光明寺」を改め「金泉寺」としたと伝わります。。

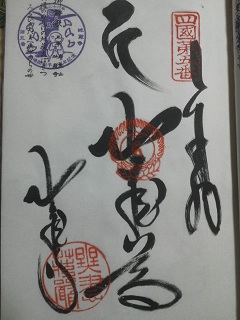

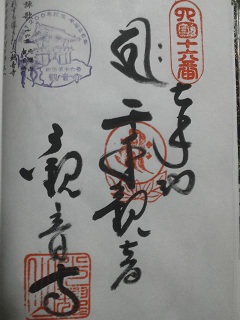

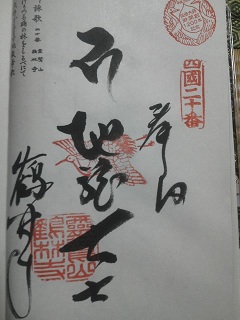

四国八十八ヶ所霊場3番札所

【金泉寺】

平成25年12月28日

平成25年12月28日

4.大日寺

大日寺は、徳島県板野郡板野町黒谷字居内5にある東寺真言宗の寺院です。本尊は大日如来。

大日寺は、寺伝によれば、弘仁06年(西暦815年)に弘法大師・空海が一刀三礼をして1寸8分(約5.5㎝)の大日如来像を彫造したことを由来として大日寺と称するようになったと伝わります。

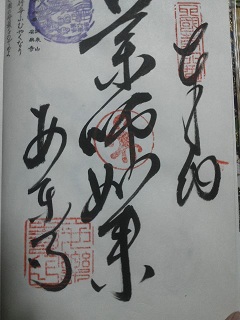

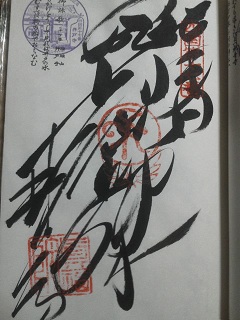

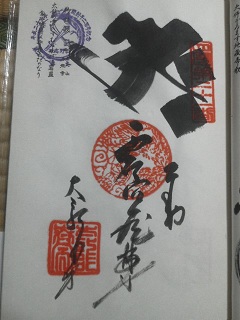

四国八十八ヶ所霊場4番札所

【大日寺】

平成25年12月28日

平成25年12月28日

5.地蔵寺

地蔵寺は、徳島県板野郡板野町羅漢字林東5にある真言宗御室派の寺院です。本尊は勝軍地蔵菩薩。

地蔵寺は、寺伝によれば、弘仁12年(西暦821年)、嵯峨天皇(第52代陛下)の勅願により弘法大師・空海が開創したと伝えられています。空海が1寸8分(約5.5㎝)の勝軍地蔵菩薩を彫り、本尊に安置したと伝えられています。

四国八十八ヶ所霊場5番札所

【地蔵寺】

平成25年12月28日

平成25年12月28日

6.安楽寺

安楽寺は、徳島県板野郡上板町引野8にある高野山真言宗の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

安楽寺は、寺伝によれば、弘仁06年(西暦815年)に弘法大師・空海がこの地を訪れた際、万病に効くと言われる温泉が湧き出ているのを発見し、温泉の守護仏である薬師如来を彫って安置したのが始まりと伝えられています。今も宿坊には天然温泉の「弘法の湯」があります。

四国八十八ヶ所霊場6番札所

【安楽寺】

平成25年12月28日

平成25年12月28日

7.十楽寺

十楽寺は、徳島県阿波市高尾字法教田58にある高野山真言宗の寺院です。本尊は阿弥陀如来。

十楽寺は、寺伝によれば、弘仁06年(西暦815年)に弘法大師・空海が巡錫(じゅんしゃく)した際、この地に堂宇を建てて修行したと伝えられています。空海が「この地に参拝すれば、人生の様々な苦しみ(十苦)から解放され、十種の楽を得ることができる」と説いたことから「十楽寺」と名付けられました。

四国八十八ヶ所霊場7番札所

【十楽寺】

平成25年12月28日

平成25年12月28日

8.熊谷寺

熊谷寺は、徳島県阿波市土成町土成字前田185にある高野山真言宗の寺院です。本尊は千手観世音菩薩。

熊谷寺は、寺伝によれば、弘仁06年(西暦815年)に弘法大師・空海がこの地で修行をしていた際、紀州の熊野権現から一寸八分(約5.5cm)の金の観音像を授かり、自ら等身大の千手観世音菩薩像を彫刻し、その胎内に授かった金の観音像を納めて本尊としたのが寺の始まりとされています。

四国八十八ヶ所霊場8番札所

【熊谷寺】

平成25年12月28日

平成25年12月28日

9.法輪寺

法輪寺は、徳島県阿波市土成町土成字田中198-2にある高野山真言宗の寺院です。本尊は涅槃釈迦如来。

法輪寺は、寺伝によれば、弘法大師・空海がこの地を訪れた際、衆生の救済を願って自ら等身大の釈迦如来像を彫刻し、安置したのが始まりと伝えられています。

四国八十八ヶ所霊場9番札所

【法輪寺】

平成25年12月28日

平成25年12月28日

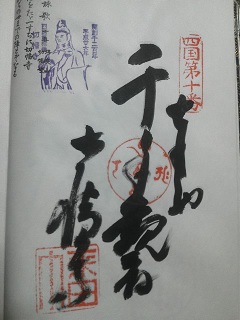

10.切幡寺

切幡寺は、徳島県阿波市市場町切幡129にある高野山真言宗の寺院です。本尊は千手観世音菩薩。

切幡寺は、寺伝によれば、弘仁06年(西暦815年)に弘法大師・空海がこの地で修行をしていた際、乙女と出会い、乙女を得度させて灌頂を授けると乙女は即身成仏し、身体から七色の光を放ち千手観音菩薩に変身したと伝わります。本堂まで333段の石段が約800m続きます。

四国八十八ヶ所霊場10番札所

【切幡寺】

平成25年12月28日

平成25年12月28日

11.藤井寺

藤井寺は、徳島県吉野川市鴨島町飯尾1525にある臨済宗妙心寺派の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

藤井寺は、寺伝によれば、弘仁06年(西暦815年)に弘法大師・空海が自身の厄除けと衆生の安寧を願って薬師如来像を刻み、お堂を建立したのが始まりと伝えられています。その際、お堂の前に五色の藤の木を植えたことから、「藤井寺」という寺号が付けられました。

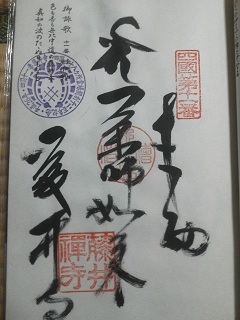

四国八十八ヶ所霊場11番札所

【藤井寺】

平成25年12月28日

平成25年12月29日

12.焼山寺

焼山寺は、徳島県名西郡神山町下分地中318にある高野山真言宗の寺院です。本尊は虚空蔵菩薩。

焼山寺は、寺伝によれば、大宝年間(西暦701~704年)に修験道の開祖・役行者が開山したのが始まりと伝えられています。弘仁06年(西暦815年)に弘法大師・空海が大蛇を岩窟に封じ込めたと伝わります。

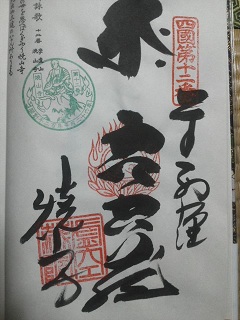

四国八十八ヶ所霊場12番札所

【焼山寺】

平成25年12月29日

13.大日寺

大日寺は、徳島県徳島市一宮町西丁263にある真言宗大覚寺派の寺院です。本尊は十一面観世音菩薩。

大日寺は、寺伝によれば、弘仁06年(西暦815年)に弘法大師・空海がこの地で修行をしていた際、空中から大日如来が現れ、「この地は霊地であるから寺を建てなさい」と告げられたと伝えられています。大師は、そのお告げに従って大日如来像を刻み、本尊として安置したのが始まりです。

平成25年12月28日

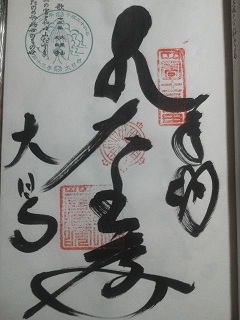

四国八十八ヶ所霊場13番札所

【大日寺】

平成25年12月28日

平成26年04月15日

四国ぼけ封じ三十三観音霊場

5番札所【大日寺】

平成26年04月15日

平成25年12月28日

14.常楽寺

常楽寺は、徳島県徳島市国府町延命606番地にある高野山真言宗の寺院です。本尊は弥勒菩薩。

常楽寺は、寺伝によれば、弘仁06年(西暦815年)に弘法大師・空海がこの地を訪れた際、弥勒菩薩を彫って本尊とし、七堂伽藍を建立したのが始まりと伝えられています。空海が「常楽我浄(じょうらくがじょう)」という涅槃の四徳を説いたことが寺号の由来とされています。

四国八十八ヶ所霊場14番札所

【常楽寺】

平成25年12月28日

平成25年12月28日

15.国分寺

国分寺は、徳島県徳島市国府町矢野718-1にある曹洞宗の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

国分寺は、天平13年(西暦741年)に聖武天皇(第45代陛下)の勅願により、天下泰平を祈願して全国68ヶ所に創建された国分寺の一つです。戦国時代に焼失し、江戸時代に再建され、宗派を真言宗から曹洞宗に改めたと伝わります。

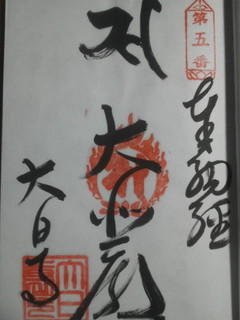

四国八十八ヶ所霊場15番札所

【国分寺】

平成25年12月28日

平成25年12月28日

16.観音寺

観音寺は、徳島県徳島市国府町観音寺49-2にある高野山真言宗の寺院です。本尊は千手観世音菩薩。

観音寺は、寺伝によれば、弘仁年間(810~824年)、弘法大師・空海が巡錫した際、村人が疫病で苦しんでいるのを見て、自ら薬師如来像を刻んで病を鎮めました。その後、空海は夢でお告げを受け、千手観世音菩薩を彫って本尊とし、寺を創建したと伝わります。

四国八十八ヶ所霊場16番札所

【観音寺】

平成25年12月28日

平成25年12月28日

17.井戸寺

井戸寺は、徳島県徳島市国府町井戸北屋敷80-1にある真言宗善通寺派の寺院です。本尊は七仏薬師瑠璃光如来。

井戸寺は、寺伝によれば、奈良時代に行基によって「光明寺」として創建されたと伝わります。弘法大師・空海がこの地を訪れた際、長引く日照りに苦しむ人々を救うため、錫杖で地面を掘ると清らかな水が湧き出しました。大師は、この水で七体の薬師如来を刻み、本尊として安置したとされています。この水が湧き出た井戸は「眼洗い井戸」と呼ばれ、寺名の由来となりました。

四国八十八ヶ所霊場17番札所

【井戸寺】

平成25年12月28日

平成25年12月29日

18.恩山寺

恩山寺は、徳島県小松島市田野町字恩山寺谷40にある高野山真言宗の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

恩山寺は、寺伝によれば、弘法大師・空海がこの地で修行をしていた際、母の玉依御前(たまよりごぜん)が訪ねてきました。当時、女人禁制の修行の場であったため、空海は、女性も修行できる寺にしようと、自ら刀で頭を剃り、女人禁制を解いたと伝えられています。

四国八十八ヶ所霊場18番札所

【恩山寺】

平成25年12月29日

平成25年12月29日

19.立江寺

立江寺は、徳島県小松島市立江町若松12にある高野山真言宗の寺院です。本尊は延命地蔵菩薩。

立江寺は、寺伝によれば、聖武天皇(第45代陛下)の勅願で行基によって創建されたと伝わります。行基は1寸8分(約5.5㎝)の「子安の地蔵さん」を彫造した。これを「延命地蔵菩薩」と名づけて本尊にし、堂塔を建立したと伝えられています。

四国八十八ヶ所霊場19番札所

【立江寺】

平成25年12月29日

平成25年12月29日

20.鶴林寺

鶴林寺は、徳島県勝浦郡勝浦町生名鷲ヶ尾14にある高野山真言宗の寺院です。本尊は地蔵菩薩。

鶴林寺は、寺伝によると、延暦17年(西暦798年)に桓武天皇(第50代陛下)の勅願により、弘法大師・空海によって開創されたと伝わります。境内のあちこちに、寺の由来となった鶴の像が配置されています。

四国八十八ヶ所霊場20番札所

【鶴林寺】

平成25年12月29日

平成25年12月29日

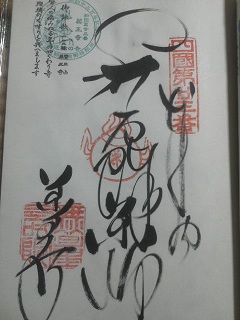

21.太龍寺

太龍寺は、徳島県阿南市加茂町龍山2にある高野山真言宗の寺院です。本尊は虚空蔵菩薩。

太龍寺は、標高618mの太龍寺山の山頂近くに位置しており、車遍路だと、道の駅「鷲の里」に併設されている太龍寺ロープウェイを利用することになります。歩き遍路だと「一に焼山、二にお鶴、三に太龍」と詠われるほどの難所でした。

四国八十八ヶ所霊場21番札所

【太龍寺】

平成25年12月29日

平成25年12月29日

22.平等寺

平等寺は、徳島県阿南市新野町秋山177にある高野山真言宗の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

平等寺は、寺伝によると、弘仁05年(西暦814年)に弘法大師・空海によって開創されたと伝えられています。空海が「人々の心と体の病を平等に癒やし去る」という誓願を立て、本尊である薬師如来を彫刻したことから平等寺と名付けられたとか。

四国八十八ヶ所霊場22番札所

【平等寺】

平成25年12月29日

>

>

平成25年12月29日

23.薬王寺

薬王寺は、徳島県海部郡美波町奥河内寺前285番地1にある高野山真言宗の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

薬王寺は、寺伝によると、神亀03年(西暦726年)に聖武天皇(第45代陛下)の勅願によって行基が創建したと伝えられています。弘仁06年(西暦815年)に弘法大師・空海が42歳の厄年に、人々の厄除けを祈願するために薬師如来像を彫り、本尊として安置したことから、厄除けの根本道場として信仰されるようになりました。

四国八十八ヶ所霊場23番札所>

【薬王寺】>

平成25年12月29日

発心の道場【阿波国】・参拝達成

発心の道場【阿波国】・参拝達成

発心

発心とは、仏教用語で「菩提心(悟りを求める心)を起こすこと」を意味するようです。つまり、遍路の旅に出るという強い決意を固め、仏の道に入り、修行を始める第一歩の地とされています。阿波国では「一に焼山、二にお鶴、三に太龍」と呼ばれる「遍路ころがし」と呼ばれる難所が3つあり、歩き遍路だとかなり苦労しそうです。車遍路だと2日で23の札所をめぐれます。

弘法大師・御朱印めぐり

弘法大師・御朱印めぐり

[四国八十八ヶ所霊場(全札所/PC向け)] [四国八十八-阿波国] [四国八十八-土佐国] [四国八十八-伊予国] [四国八十八-讃岐国] [別格二十霊場] [小豆島八十八霊場] [佐渡島八十八ヶ所霊場] [仏塔古寺十八尊霊場]

[弘法大師・御朱印めぐり]に戻る

[神社仏閣めぐり]に戻る

[トップページ]に戻る