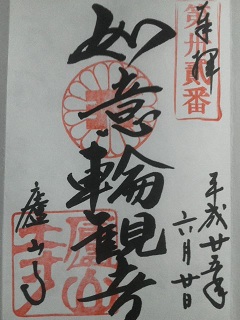

平成25年06月20日です。

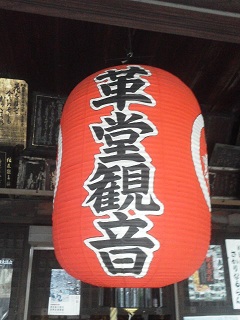

洛陽三十三所観音霊場4番札所【革堂・行願寺】を参拝です。

行願寺は、京都市中京区寺町通竹屋町上ル行願寺門前町17にある天台宗の寺院です。

行願寺は、通称、革堂(こうどう)として知られています。創建当時は一条通りにありましたが、火災や戦乱で度々焼失し、場所を移しながら再建されてきました。現在の場所に落ち着いたのは江戸時代のことです。

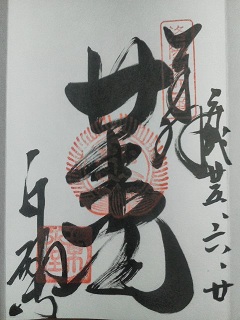

行願寺から都七福神が始まります。

都七福神としては【寿老神】となります。

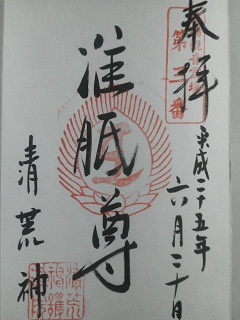

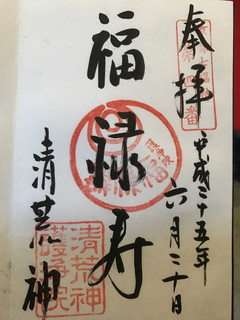

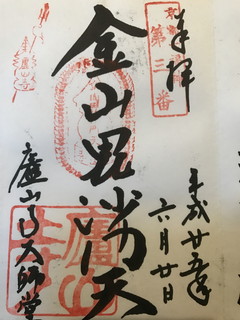

洛陽三十三所観音霊場3番札所【護浄院(清荒神)】を参拝です。

常施無畏寺は、京都市上京区荒神口通寺町東入ル荒神町122にある天台宗の寺院です。

常施無畏寺は、伝承によると、平安時代中期に、宇多天皇の勅願により静観(じょうかん)によって創建されたと伝えられています。通称・清荒神(きよしこうじん)として知られています。

京都七福神【福禄寿】の御朱印も頂きます。

清荒神の【福禄寿】には4番と書かれている…。そして気が付く、都七福神と京都七福神はまったく別の巡礼コースだと…!が、今更引けないのでじっくり調べて両方とも巡りきろう。

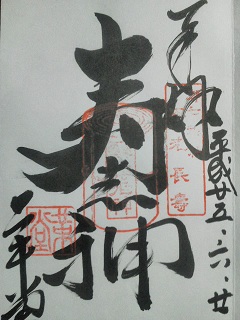

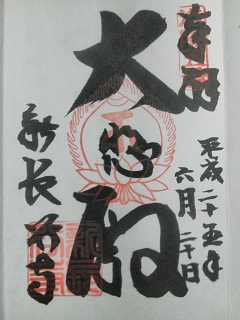

洛陽三十三所観音霊場5番札所【真正極楽寺・新長谷寺】を参拝です。

真正極楽寺は、京都市左京区浄土寺真如町82にある天台宗の寺院です。

真正極楽寺は、寺伝によると、永観02年(西暦984年)に比叡山の僧・戒算(かいさん)が、比叡山延暦寺の常行堂に安置されていた阿弥陀如来像を、藤原詮子(ふじわらのせんし)の離宮跡地に移して創建されたと伝わります。通称・真如堂(しんにょどう)です。

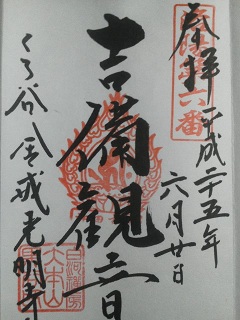

洛陽三十三所観音霊場6番札所【金戒光明寺】を参拝です。

金戒光明寺は、京都市左京区黒谷町121にある浄土宗の大本山寺院です。

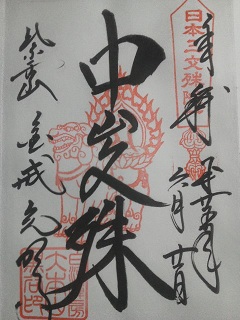

中山文殊は、中山宝幢寺(ほうどうじ)という寺院の本尊でしたが、応仁の乱の兵火によって廃寺となり江戸時代に金戒光明寺に移され、二代目将軍・徳川秀忠の菩提を弔うために建立された三重塔の本尊となりました。

日本三文殊随一の扁額があります。

日本三文殊【中山文殊】の御朱印も頂きます。

洛陽三十三所観音霊場32番札所【廬山寺】を参拝です。

廬山寺は、京都市上京区寺町通広小路上ル北之辺町397にある円浄宗の大本山寺院です。

廬山寺は、天慶元年(西暦938年)に、比叡山延暦寺の元三大師・良源(りょうげん)によって創建されました。源氏物語を執筆した紫式部の邸宅跡伝えられています。

京都七福神【毘沙門天】の御朱印も頂きます。